米芾与苏黄蔡三家交游考略

曹宝麟

本文原载《中国书法》1990年第2期

有宋书学以苏黄米蔡号称四家,后世对于“蔡”为何人,尚有襄、京两种观点未能统一。愚以为,蔡京名列大奸,书迹耻为世藏,今日所能寓目已如星凤,若就仅见者与蔡襄相比,或许相形见绌。然而对于一种时代风气的蔚然形成,君谟是否起到导夫先路的作用,似乎还很难肯定。宋代“尚意”书风的勃然飙举,是在神、哲、徽宗三朝,而苏轼(一〇三七 ——一一〇一)、黄庭坚(一〇四五——一一〇五)、米芾(一〇五一 ——一一〇七)、蔡京(一〇四七 ——一一二六)的主要活动,就是在这三朝之内,因此,我倒比较倾向于蔡京之说。

苏黄米蔡四人尽管出处不同,归宿有殊,但其书法就宏观而言,风格接近。四人之中,苏黄蔡皆以余事临池,他们的精力和兴趣,更多的放在立事和立言之上。只有米芾,似乎在现代观念上才能堪称纯粹的书家。虽然他也漫仕干禄,也吟诗作画,但毕竟“一日不书便觉思涩”的坦诚自白决定了寝馈于斯的属类性质。鉴于元章的这一特殊身份,那么以他为辐射源,对他与其他三家的交往过从作一番考察,无论于宋代书法史的研究还是掌故轶闻的整理辑集,或许都不是毫无意义的工作。

老米有一首诗,开头四句是:

庖丁解牛刀,无厚入有间。

以此交世故,了不见后患。

我认为不仅可以看作他的处世信条,而且也可视为他的交友之道。诗意很明显,他想做的是一把“批大郤、导大窾”而始终如“新发于硎”的善刀,永远立于不败之地。但事实上他却并不懂“世故”,否则又何至“不能与世俯仰,故从仕数困”(《宋史》本传)?当然,他何尝不在按这一准则身体力行之,只是他在险恶的环境中不能游刃有余而已。米芾毕竟只是一个书法家,他的狡狯的应变能力只能对付没有生命的文房四宝。所以,米芾在处世结友方面尚未泯灭良知,这一点在他与东坡和山谷的交往中看得尤为清楚。以下分三部分加以论述。

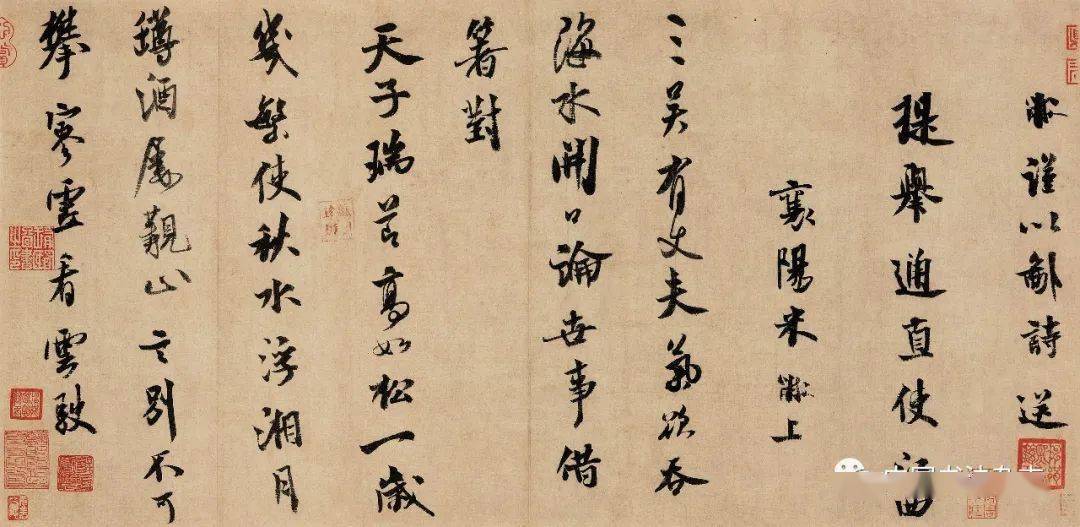

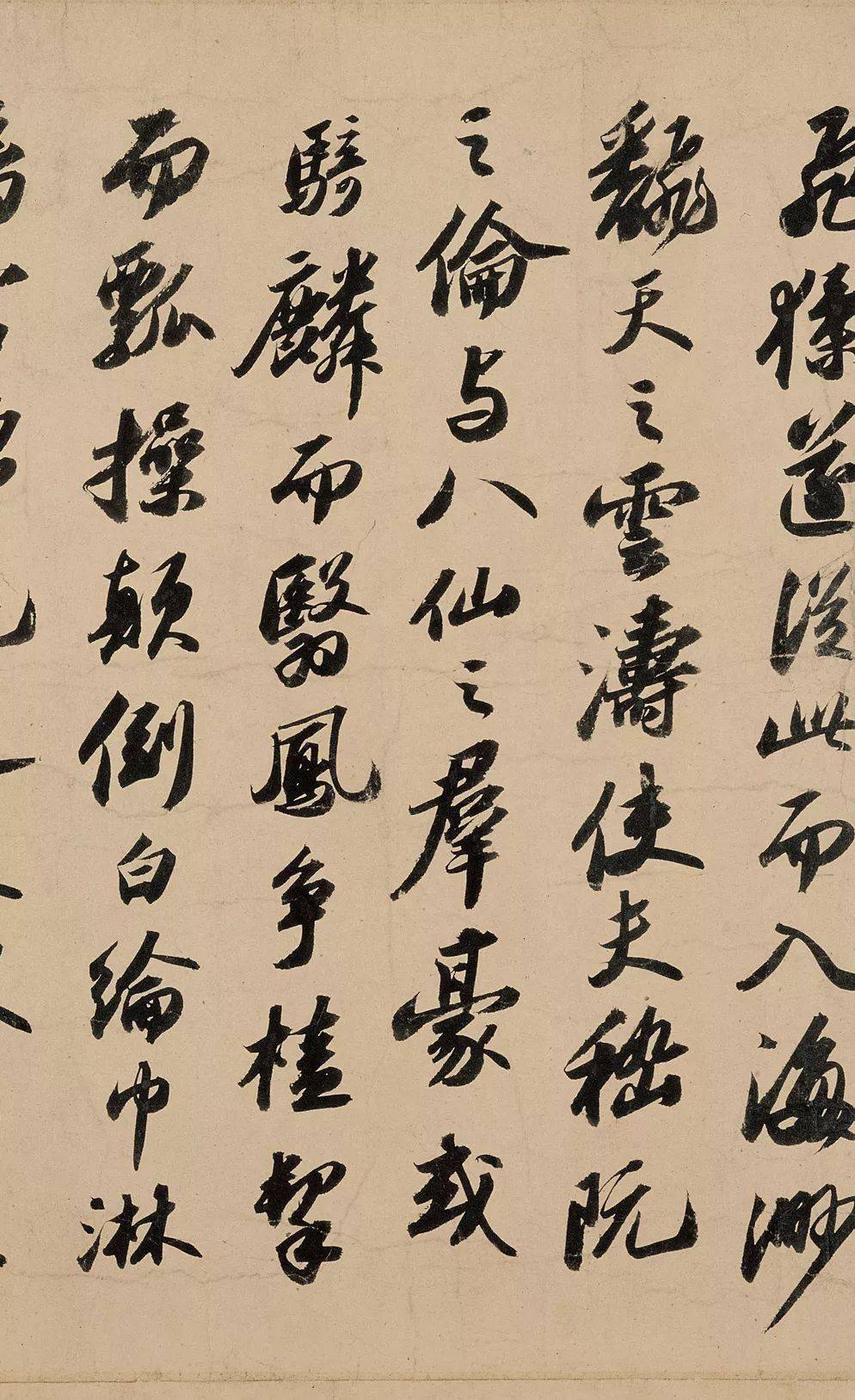

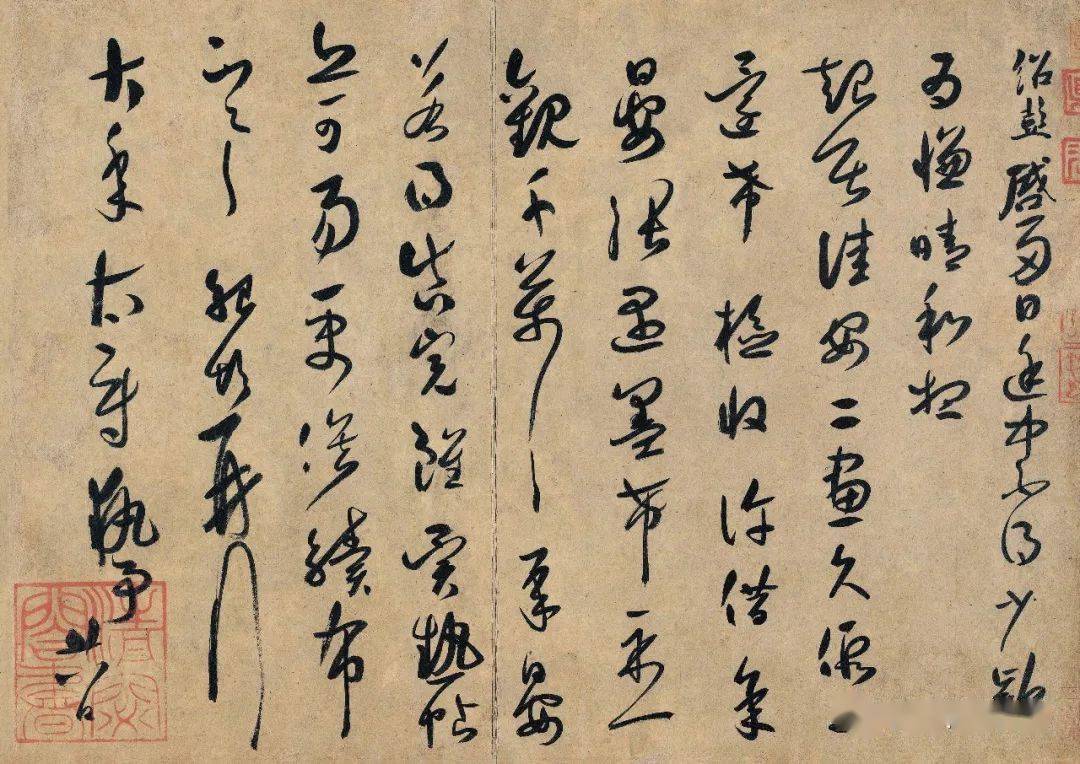

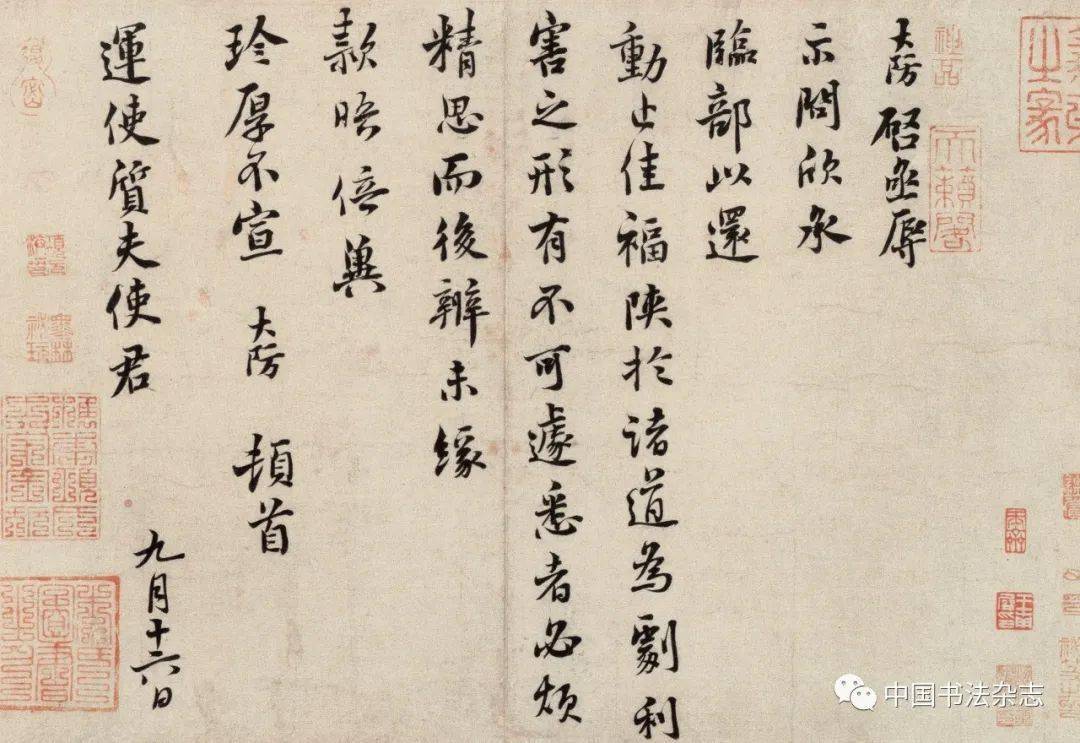

北宋 米芾 行书三吴帖

纵30.6cm 横63cm 约元丰四年(一〇八一) “台北故宫博物院”藏

黻谨以鄙诗送提举通直使江西襄阳米黻上。三吴有丈夫。气欲吞海水。开口论世事。借箸对天子。瑞节高如松。一岁几繁使。秋水浮湘月。罇酒屡觏止。言别不可攀。寥虚看云驶。

选自《中国书法》2021年第3期“米芾书法特辑(上)”

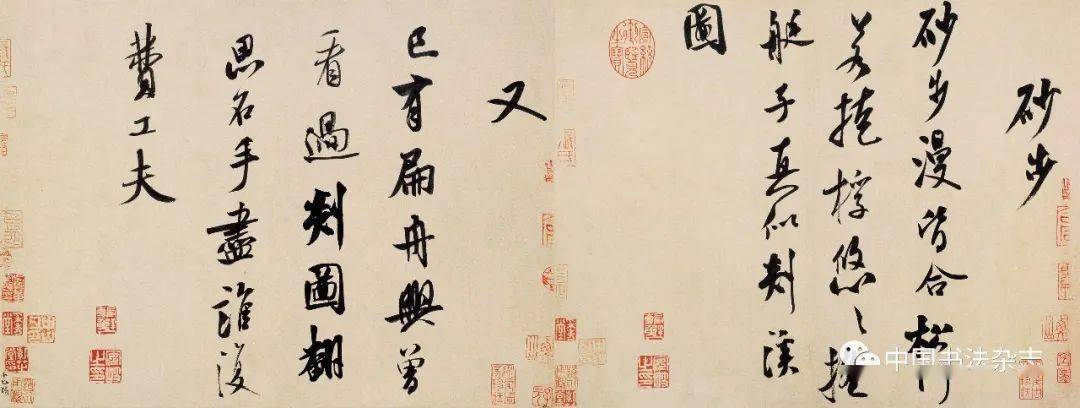

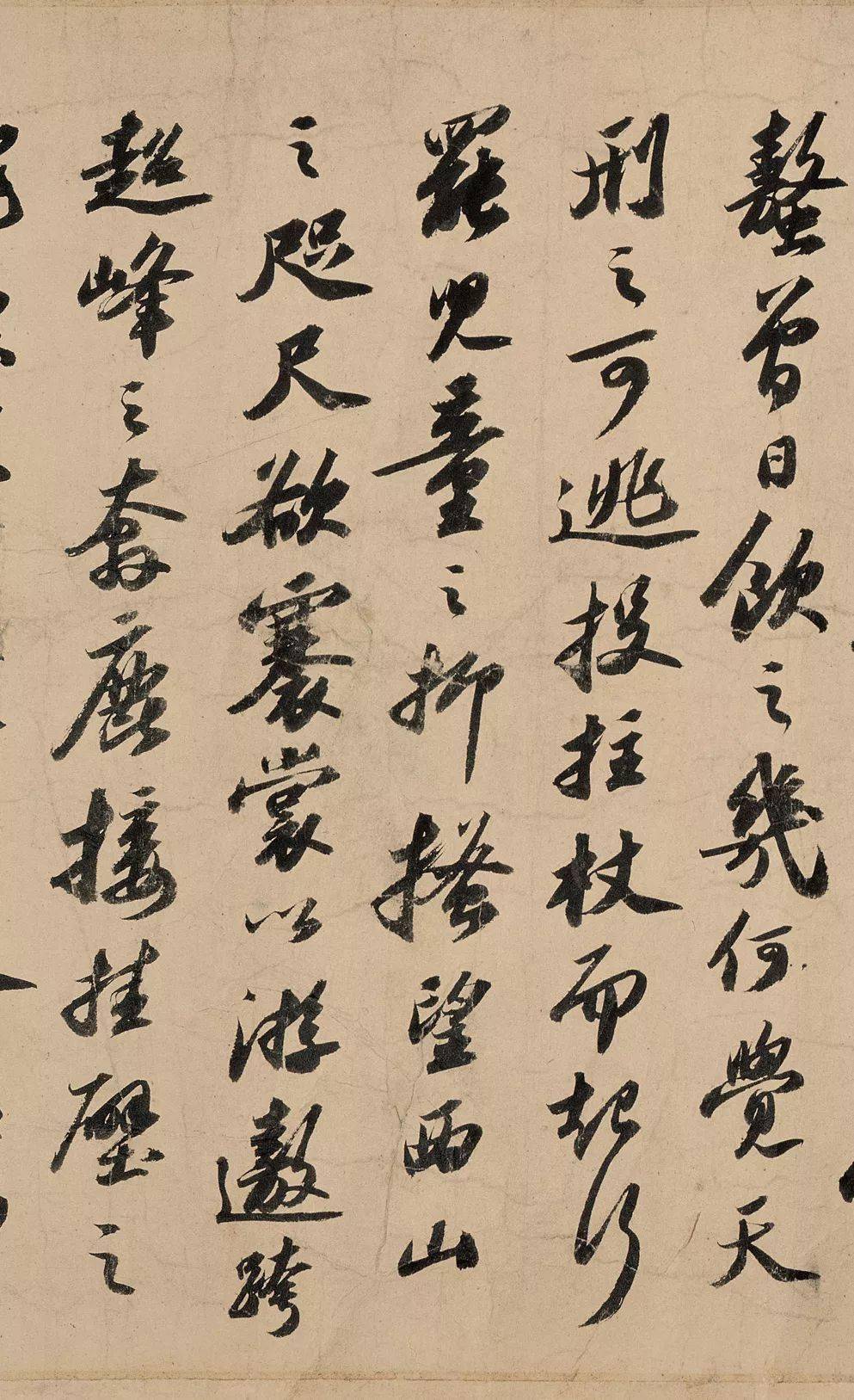

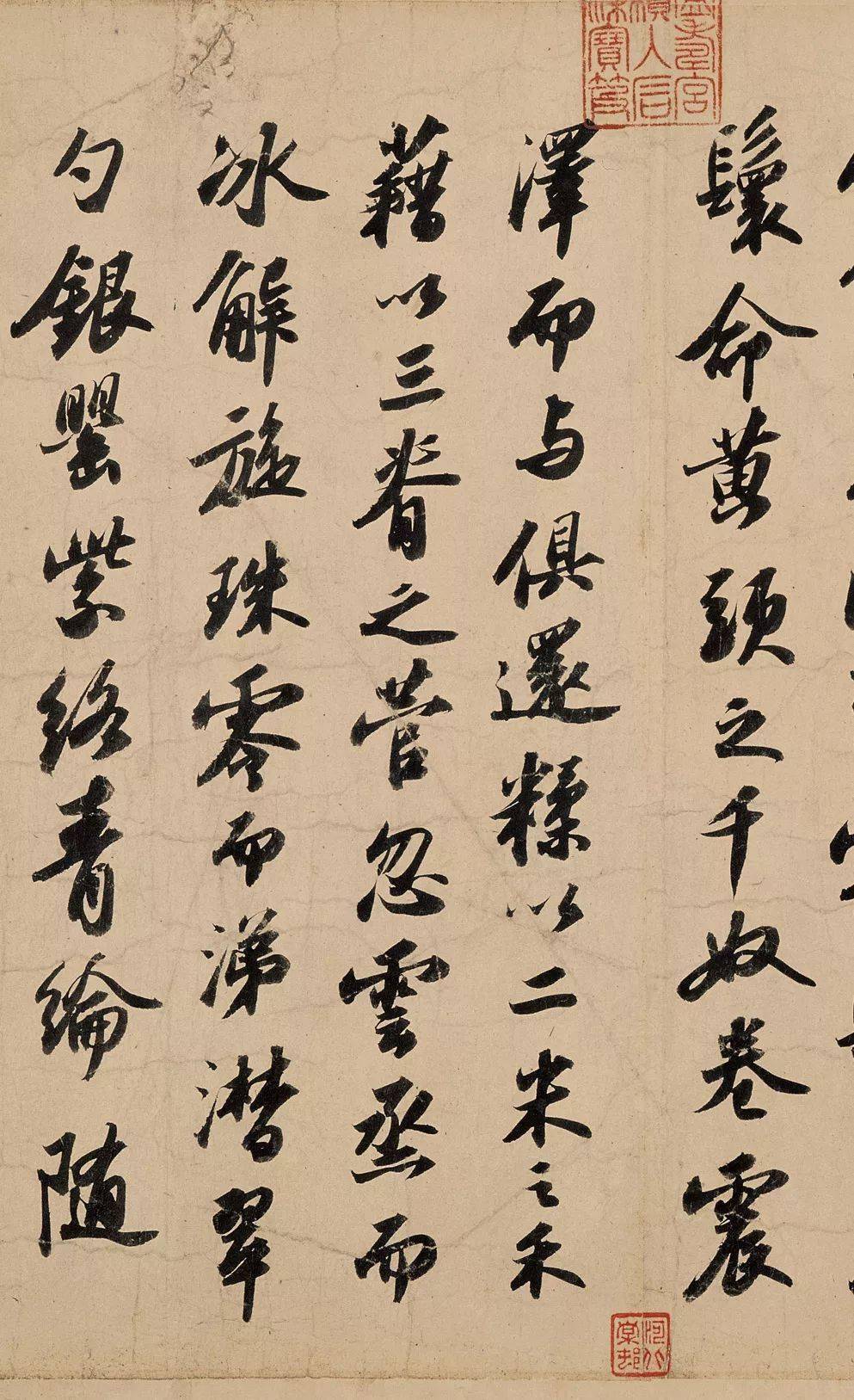

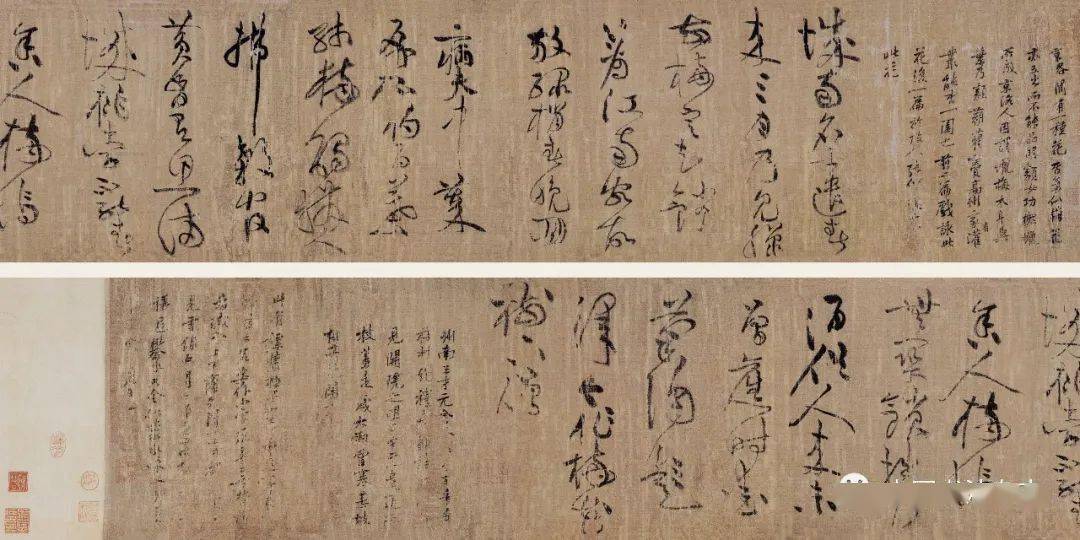

北宋 米芾 行书砂步二诗帖

纵29.6cm 横38.5cm 纵29.5cm 横39.8cm 约元丰四年(一〇八一) 故宫博物院藏

砂步漫皆合,松门若掩桴。悠悠摇艇子,真似剡溪图。

又:已有扁舟兴,曾看过剡图。翻思名手尽,谁复费工夫?

选自《中国书法》2021年第3期“米芾书法特辑(上)”

一

米芾和苏轼的友谊,可以说是最纯洁深挚的了。二人相差十四岁的年龄差异,二人性格上的张弛互补,都是使其友谊得以维系达二十年之久的纽带。米之于苏虽不执弟子之礼,至少也是视为丈人之行的,他在人前人后始终保持着对一代文章的敬佩钦仰之情,即使在东坡死后,他也未敢轻易造次。米芾在写给枢密使蒋之奇的信中说:

襄阳米芾,在苏轼、黄庭坚之间,自负其才,不入党与。……[1]

可见他自认为上比东坡而不足,下方山谷为有余。而东坡之于海岳,除了时有一些谑而不虐的打趣之外,一直是奖掖有加,推崇备至的,因此二者友谊老而弥笃,牢不可破。

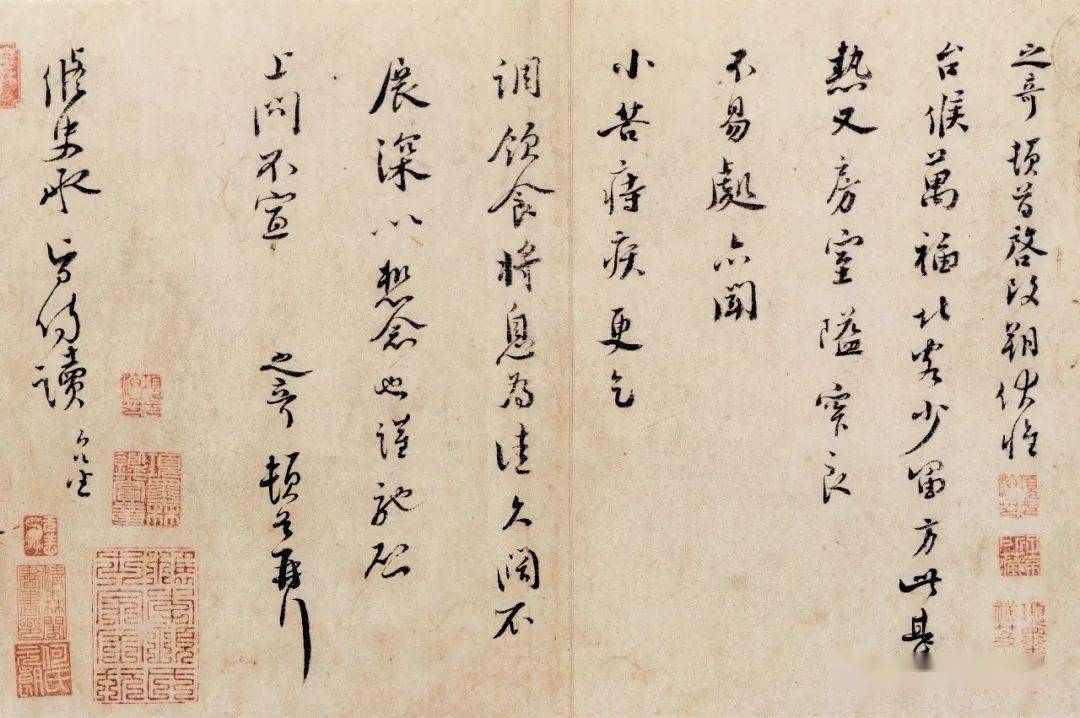

北宋 蒋之奇 行书北客帖

纵25.5cm 横38.2cm 故宫博物院 藏

之奇顿首启。改朔,伏惟台候万福。北客少留,方此甚热,又房室隘窄,良不易处。亦闻小苦痔疾,更乞调饮食将息为佳。久阔不展,深以想念也。谨驰启上问,不宣。之奇顿首再拜,修史承旨侍读台坐。

蒋之奇(一〇三一——一一〇四),字颖叔,一作颍叔,常州宜兴人,知枢密院事,出知杭州,封魏国公,谥号“文穆”。

选自《中国书法》2022年第11期 “宋代尚意书风及其研究特辑”

米苏的初交可以追溯到元丰年间。元章《画史》云:

苏轼子瞻作墨竹,从地一直起至顶,……吾自湖南从事过黄州(今属湖北),初见公……

明白告诉我们,他从长沙掾卸任回京时,顺道专程去结识东坡的。苏责授黄州团练副使,始于元丰三年(一〇八〇)二月,迄于元丰七年(一〇八四)四月,历时五年。米芾《欧阳询度尚庾亮帖赞》序中云:

元丰己未(二年)官长沙……壬戌(五年)过山阳。(今江苏淮安)。

因此米苏订交当在元丰五年(一〇八二)。或许是这样一件事,触动了米芾拜谒苏轼的念头。《书海月赞跋》云:

元丰四年,余至惠州(今广东惠阳)访天竺净惠师,见其堂张海月辨公真象,坡公赞于其上,书法遒劲。余不觉见猎索纸疾书,匪敢并驾坡公,亦聊以广好人所好之意云尔。[2]

这次历史性的会见,对米芾来说,无疑是影响其一生名业的大事。据温革透露:

米元章元丰中谒东坡于黄冈,承其余论,始专学晋人,其书大进。[3]

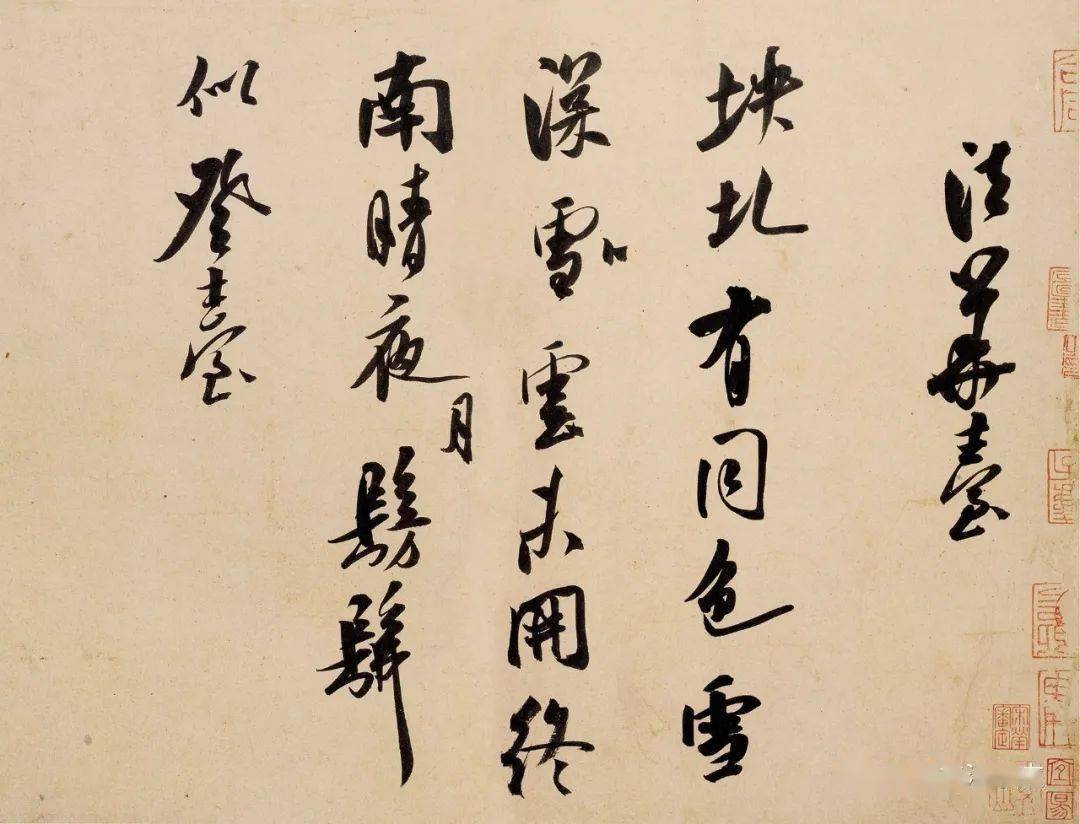

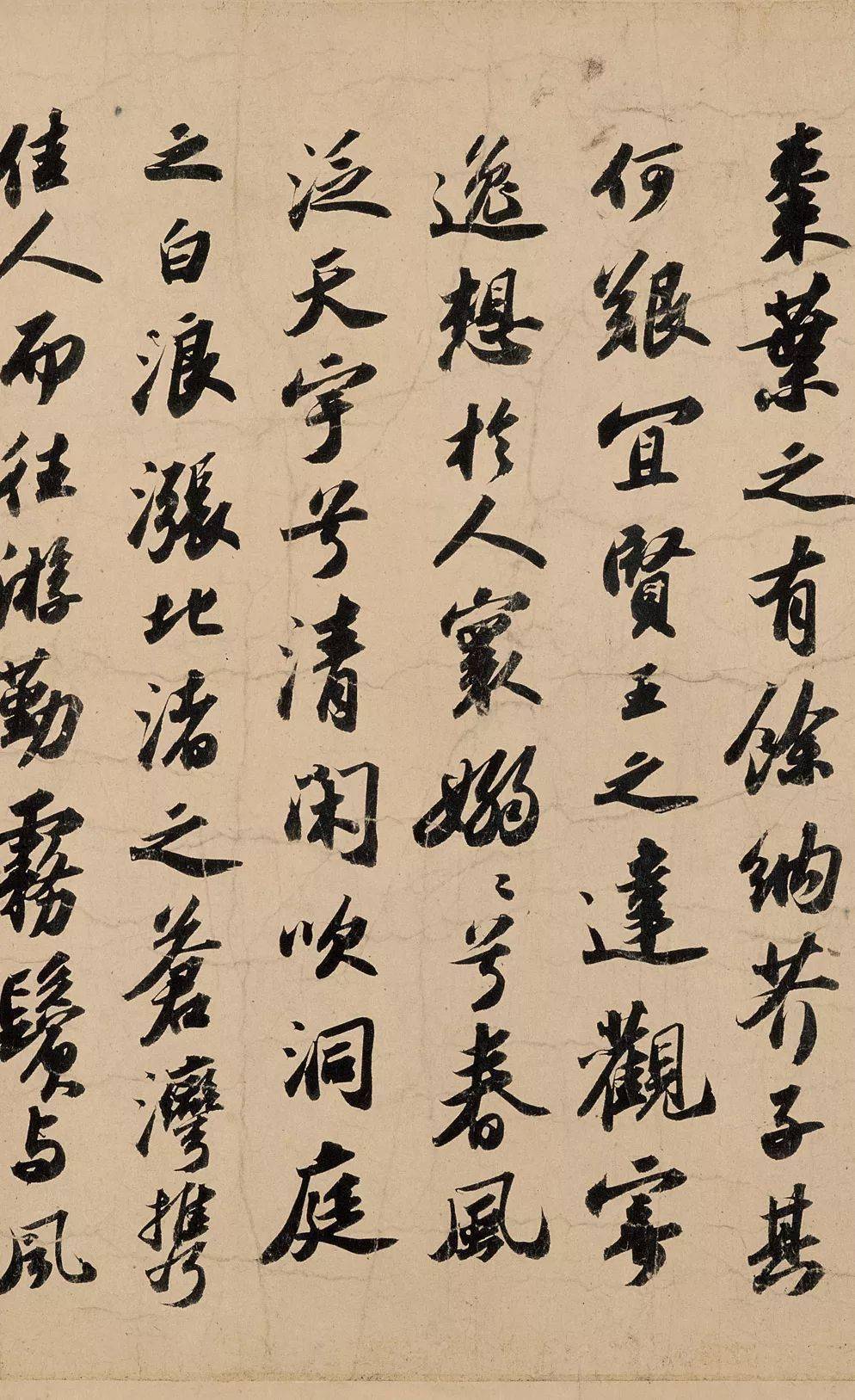

因之我们得以知道米芾《自叙》所谓“遂并看法帖,入魏晋平淡”,乃是听从了东坡忠告的易辙之举。这在元章的翰墨生涯中可谓是关键性的一著。我们只须看看他早期的《三吴诗帖》和《邂逅帖》,其中欧氏紧结寒俭的遗风还是占着主导地位,即使在他书于长沙的《砂步二诗》《道林》《法华台》(后二帖《三希堂石渠宝笈》误归于金王庭筠名下)等帖中,还基本未脱晚唐沈传师、段季展习尚的窠穴。然而在作于元丰癸亥(六年)(一〇八三)的《杭州龙井山方圆庵记》中,已明显地带有《圣教序》的雅调逸韵,气格上无可辩驳地得到了一次升华,这其实相距接受东坡规劝才一年时间!我想,老米对东坡始终如一的忠诚,尽管还有对以后仕途上提携的感恩在内,但在很大程度上当是出于这一点拨的报答。

北宋 米芾 行书法华台帖

纵29.8cm 横42cm 元丰四年(一〇八一) 故宫博物院藏

法华台。坱圠有同色,雪深(雪)云未开。终南晴夜月,仿佛似登台。

选自《中国书法》2021年第3期 “ 米芾书法特辑(上)”

元祐二年(一〇八七),米芾闲住京师,与已经得志的中书舍人兼翰林学士苏轼有了更多的交往。他以“唐巾深衣”的怪异服饰参加了以东坡兄弟为首的十六位“旧党”人士聚会的“西园雅集”。这也许就是与黄庭坚的交往之始。米芾此时已以音吐鸿畅、举止狂怪、精于鉴裁、临移逼真等不同凡响噪名于公卿之间。他从苏激处买到王献之的《范新妇帖》,写了三首诗跋尾,一时名公巨卿纷纷和答。东坡有《次韵米黻二王书跋尾二首》,便是这一游戏文字。诗云:

三馆曝书防蠹毁,得见《来禽》与《青李》(可见供职翰林)。秋蛇春蚓久相杂,野鹜家鸡定谁美?玉函籥金天上来,紫衣敕使亲临启。纷纶过眼未易识,磊落挂壁空云委。归来妙意独追求,坐想蓬山二十秋。怪君何处得此本?上有桓玄寒具油。巧偷豪夺古来有,一笑谁似痴虎头?君不见长安永宁里,王家破垣谁复修。(其一)

元章作书日千纸,平生自苦谁与美?画地为饼未必似,要令痴儿出馋水。锦囊玉轴来无趾,粲然夺真疑圣智。忍饥看书泪如洗,至今鲁公馀《乞米》。

葛立方《韵语阳秋》卷十四对这几句诗有一段解释:

米元章书画奇绝,从人借古本自临拓,临竟,并与临本真本还其家,令自择其一,而其家不能辨也,以此得人古书画甚多。东坡屡有诗讥之,《二王书跋尾》则云:

锦囊玉轴来无趾,粲然夺真疑圣智。

又云:

巧偷豪夺古来有,一笑谁似痴虎头。

需要补充的是,米芾当时赋闲,因无俸禄,所以东坡会有“忍饥”和“乞米”的说法。

北宋 李公麟 西园雅集图卷

李公麟以白描写实的手法,描绘了在驸马都尉王诜府邸,邀苏轼、苏辙、黄庭坚、米芾、蔡肇、李之仪、李公麟、晁补之、张耒、秦观、刘泾、陈景元、王钦臣、郑嘉会、圆通大师(日本渡宋僧大江定基)十六位社会名士雅集的情景。画面中主友16 人,另有仆从、书童,共计22 人,画面人物中苏轼最为突出。其间米芾作记,李公麟作画。

选自《中国书法》2018年第2期 “北宋·王诜书画与鉴藏专题 ”

元章定居润州(今江苏镇江)后,苏轼也曾拜访过海岳庵。《东坡志林》卷八:

吾尝疑米元章用笔妙一时,而所藏书真伪相半。元祐四年(一〇八九)六月十二日,与章致平[4] 同过元章。致平谓:“吾公尝见亲发锁、两手捉书,去人丈馀,近辄掣去者乎?”元章笑,遂出二王、长史、怀素辈十许帖子。然后知平时所出,皆苟以适众目而已。

这年三月,苏轼以龙图阁学士充浙西路兵马铃辖知杭州军州事。四月离京,五月至南京(今河南商丘)谒恩公故相张方平,七月三日到任,所以《志林》所记正途径润州。通过这次经历,东坡似乎增进了对元章的理解。但老米是时逞狡狯,花样翻新的,东坡到死还不免惊呼“知元章不尽!”

及至东坡归京重任翰林的元祐六年(一〇九一),四月又驻润州。米芾有《东坡居士作水陆于金山相招足疮不能往作此以寄之》一首,因其有“久阴障夺佳山川”“晴风扫出清明天”等句,可知作于此时。其后数年内,米苏的过从更为密迩。元祐七年(一〇九二)三月,苏轼出知扬州,元章便成了隔水州府的常客了。赵令 畤《侯鲭录》卷七云:

东坡在维扬,设客十余人,皆一时名士,米元章在焉。酒半,元章忽起立云:“少事白吾丈,世人皆以芾为颠,愿质之。”坡云:“吾从众!”坐客皆笑。

对于米芾的突然发难,东坡套用孔子的话(见《论语·子罕》)作答,显得非常机智得体。当年八月苏轼以端明殿学士自扬州召回,米芾已经当上了雍丘县令。他特地留住进京的东坡盛情款待。叶梦得《避暑录话》中有一段记载,不难看出二人志满意得的神情:

元祐末知雍丘县,苏子瞻自扬州召还,乃具饭饷之。既至,则对设长案,各以精笔佳墨、纸三百列其上,乃置馔其旁。子瞻见之大笑。就坐,每酒一行,即申纸共作字,二小史磨墨,几不能供。薄暮,酒行既终,纸亦尽,乃更相易携去,俱自以为平日书莫及也。

此后的三年间,由于两地相去甚近(雍丘距汴京八十七里,见《元丰九域志》),因此往还通问必然频繁。《东坡志林》卷五中记下一则灾异:

元祐八年(一〇九二)五月十日,雍丘令米芾有书,言县有虫食麦叶,不食实。

可以想象,平时的互问起居正复不少。

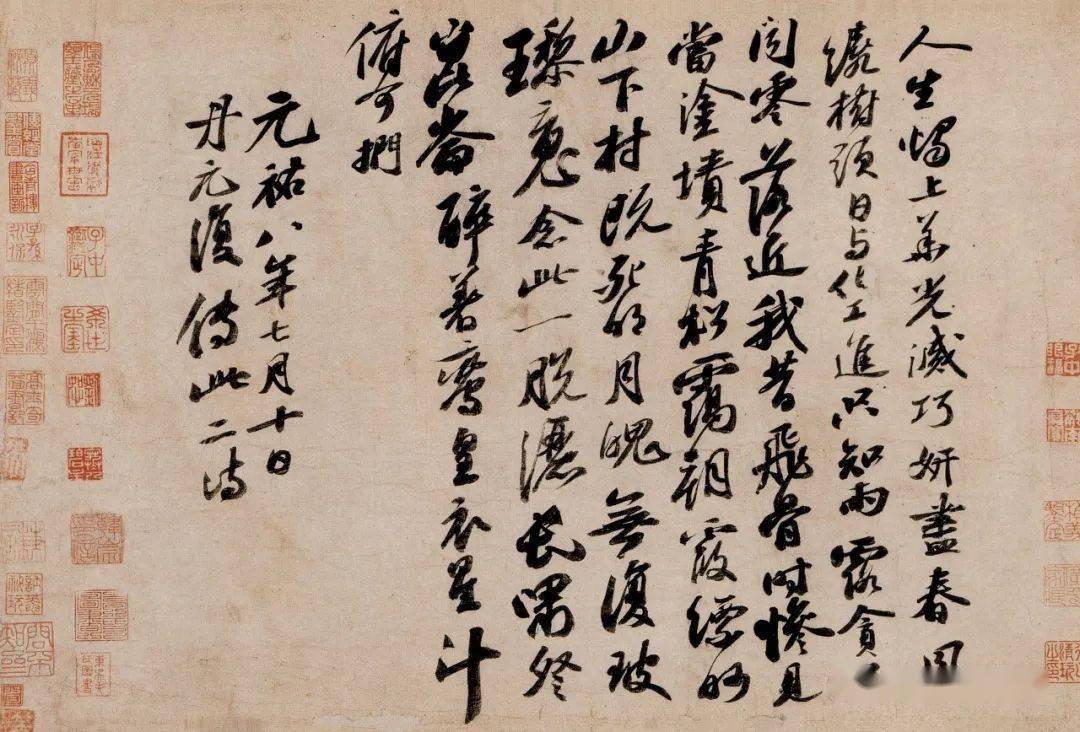

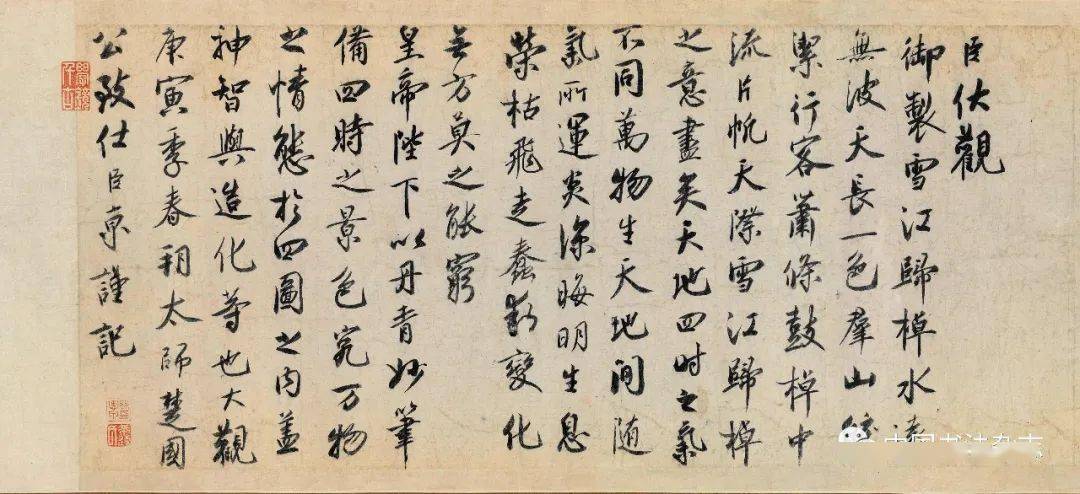

北宋 苏轼 行书太白仙诗卷

纸本 纵34cm 横111cm 日本大阪市立美术馆藏

朝披梦泽云,笠钓清茫茫。寻丝得双鲤,中内有三元章。篆字若丹蛇,逸势如飞翔。还家问天老,奥义不可量。金刀割青素,灵文烂煌煌。咽服十二环,奄见仙人房。莫跨紫鳞去,海气侵肌凉。龙子善变化,化作梅花妆。赠我累累珠,靡靡明月光。劝我穿绛缕,系作裙间珰。挹子以携去,谈笑闻遗香。

人生烛上花,光灭巧妍尽。春风绕树头,日与化工进。只知雨露贪,不闻零落近。我昔飞骨时,惨见当涂坟。青松霭朝霞,缥缈山下村。既死明月魄,无复玻璃魂。念此一脱洒,长啸登昆仑。醉着鸾皇衣,星斗俯可扪。

选自《中国书法》20 2 0年第2期“北苏轼的行迹、书法及其接受特辑(下)”

哲宗亲政的绍圣、元符间,“新党”重新得势,东坡承受了一生中最沉重的打击。他先被“安置”惠州三年,后又远窜儋耳(今海南儋县),四载“编管”。直到徽宗登基的建中靖国元年(一一〇一),才恩准他“从便居住”。他拟卜居常州,了却残生、这七年间,米芾和苏轼音信契阔,但终未相忘。曾敏行《独醒杂志》卷六云:

米元章以书名,而词章亦豪放不群。东坡尝言,自海南归,舟中闻诸子诵其所作古赋,始恨知之之晚。

《京口耆旧传》叙之稍详:

儿子于何处得《宝月观赋》,琅然诵之,老夫卧听,未半,蹶然而起,恨二十年相知元章不尽!

北归途中,他特地致函在真州(今江苏仪征)发运司供职的米芾,相约会晤,信云:

岭海八年,[5] 亲友旷绝,亦未尝关念。独念吾元章迈往凌云之气,清雄绝世之文,超妙入神之字。何时见之,以洗我积岁瘴毒耶?今真见之矣,余无足云者。

为了与米芾畅叙款曲,东坡在真州白沙东园迁延旬余,时值盛夏,不幸中暑,元章亲自为他送去解热药材。东坡有《睡起闻米元章冒热到东园送麦门冬饮子》诗记其事,也许东坡对归舟中闻米赋的印象极深,因此二人在真州谈论到诗文创作。刘克庄《后村先生大全集》卷十:

米元章有帖云:老弟《山林集》多于《眉阳集》(苏集),然不袭古人一句,子瞻南还,与之说,茫然叹久之,似叹渠偷(偷闲)也。

真州一别,不料竟成永诀,东坡于七月二十八日病逝常州。元章闻噩耗已是中秋,他写了挽诗五首,寄托了深沉的哀思。

左右滑动观看

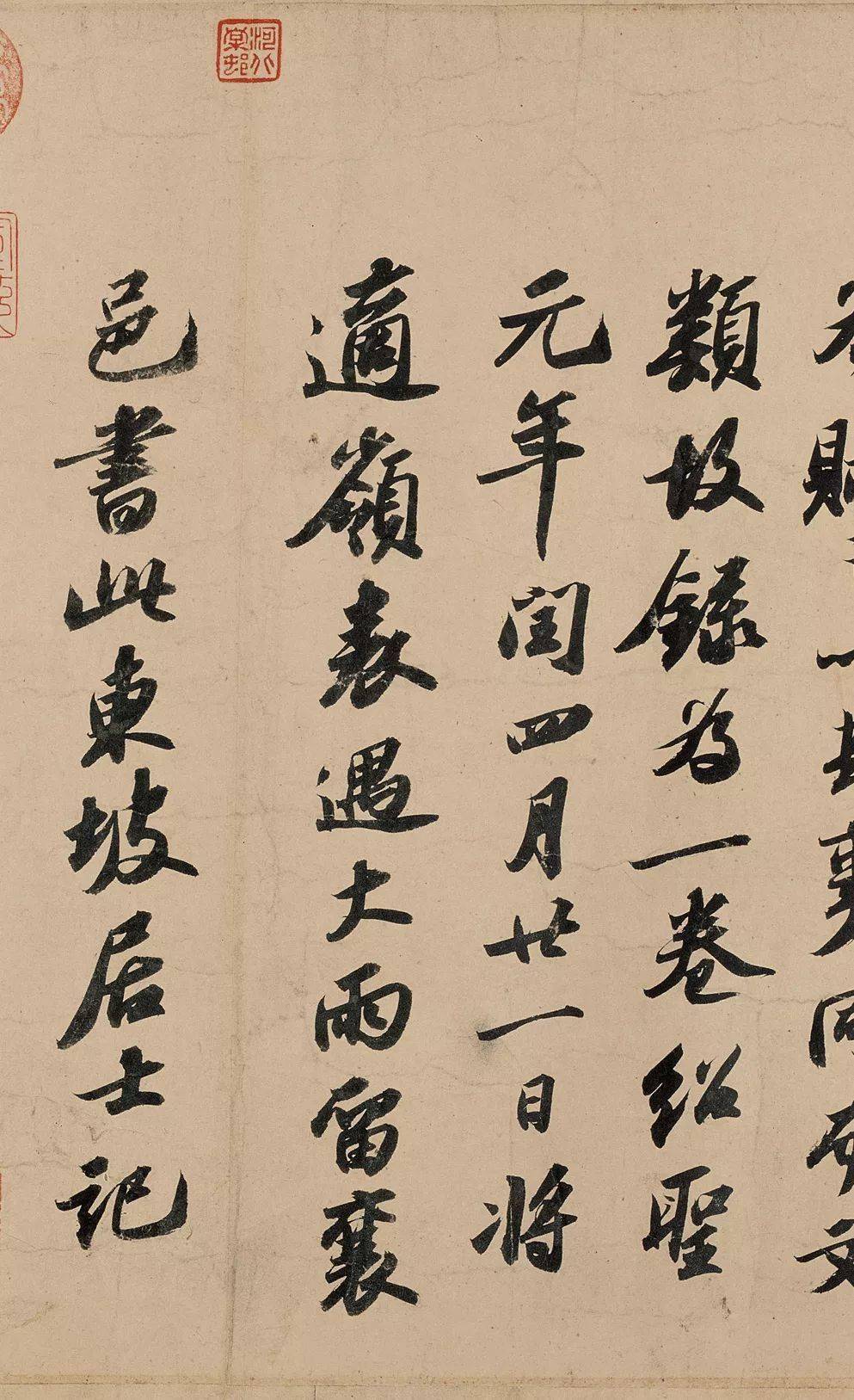

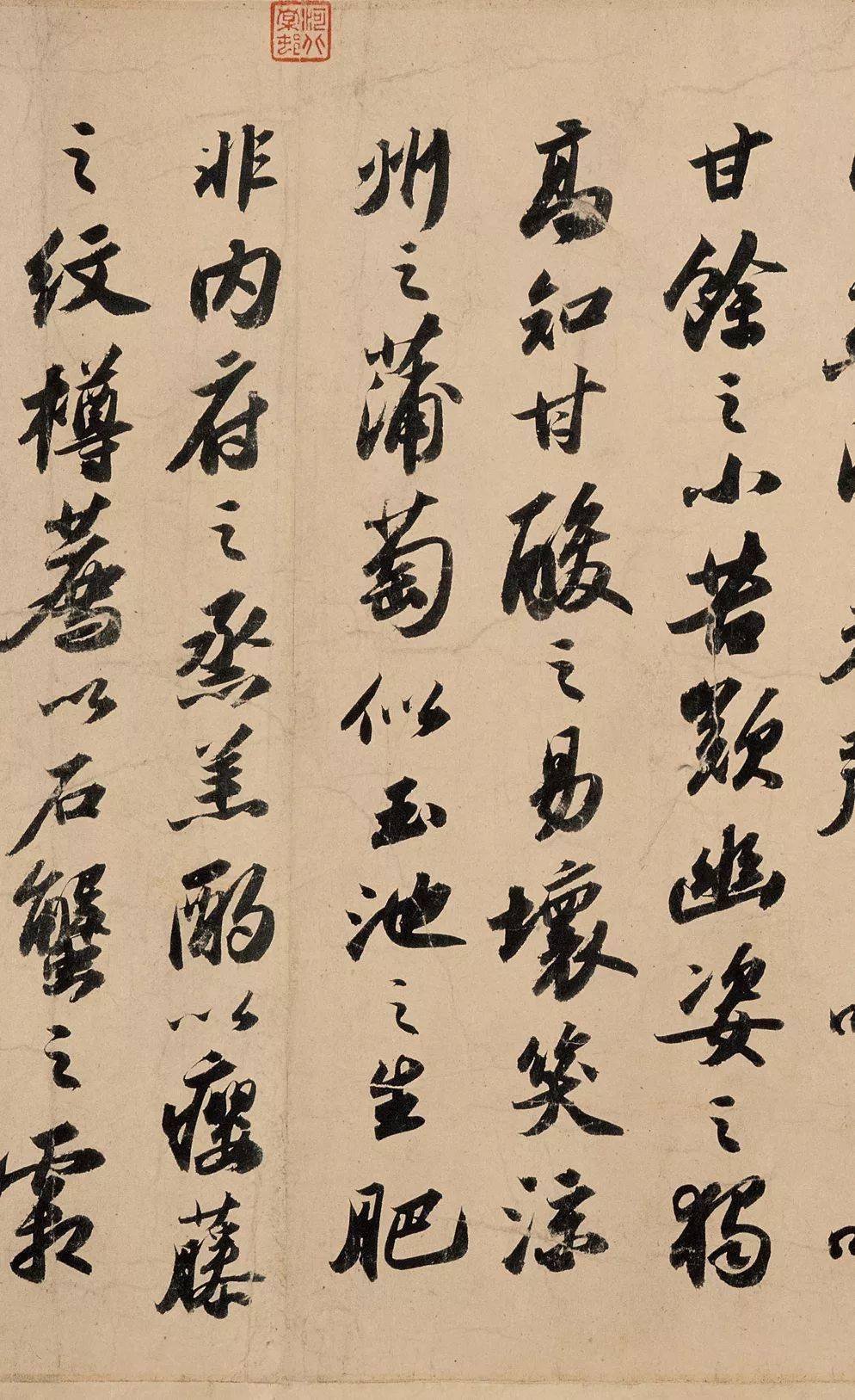

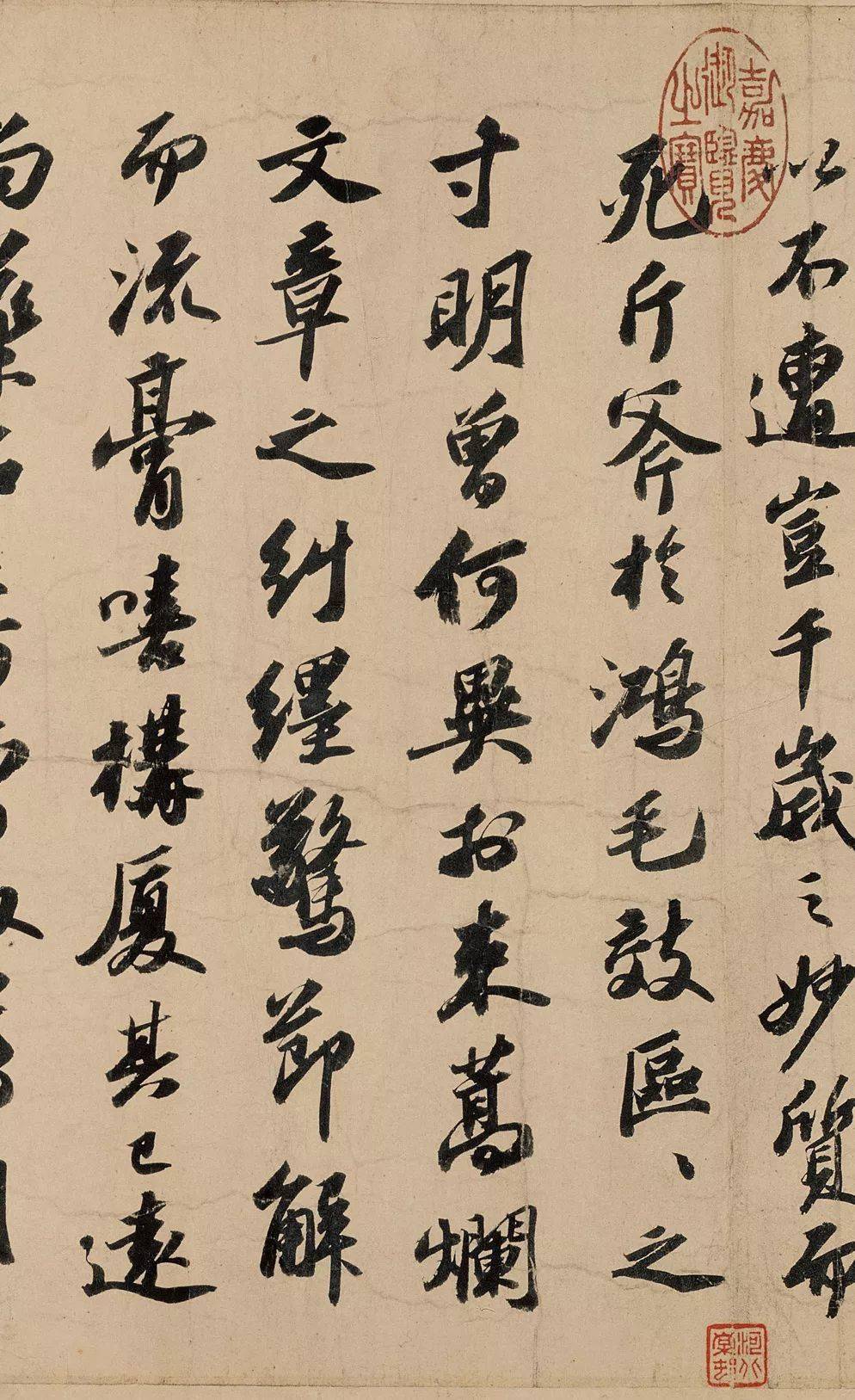

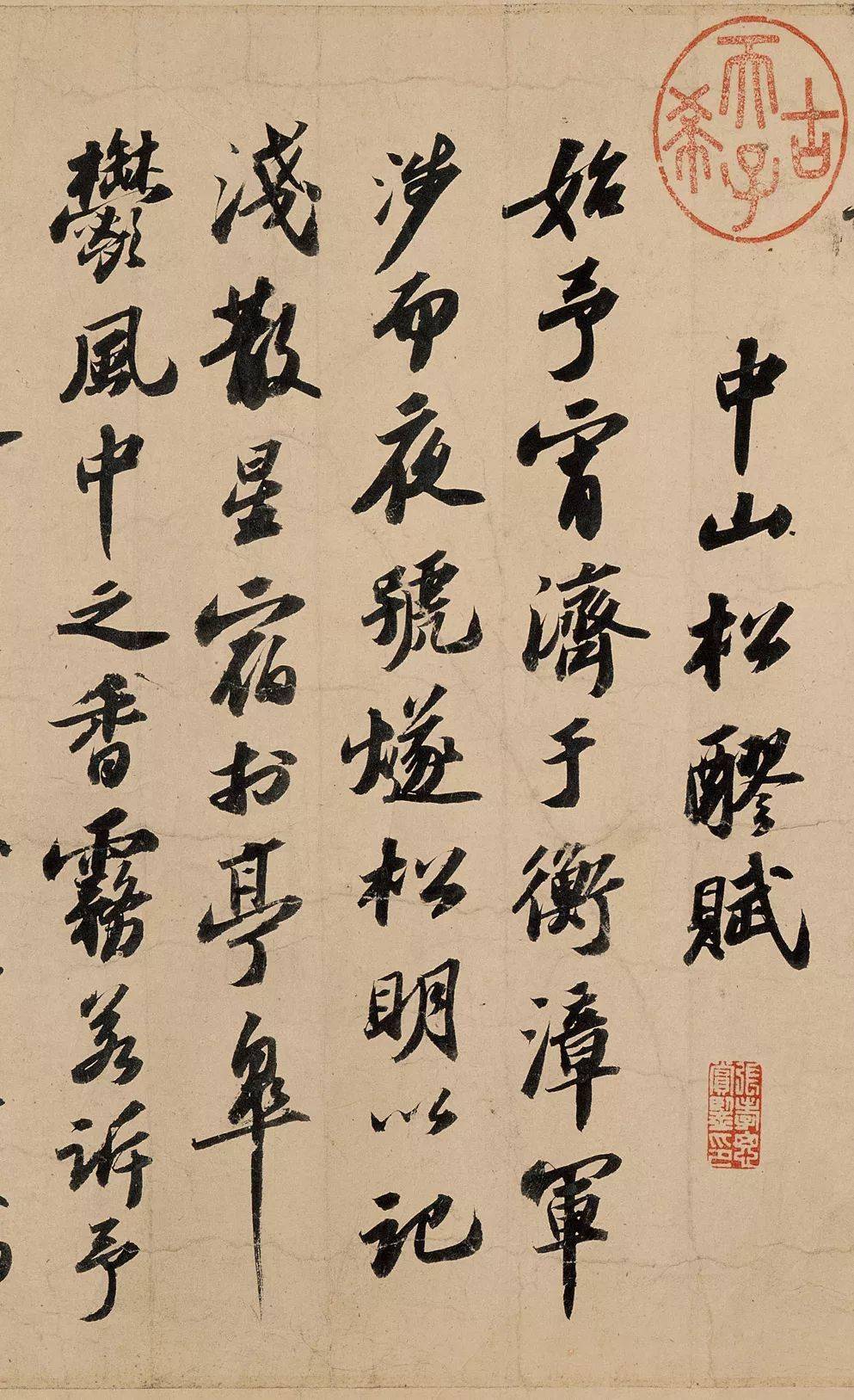

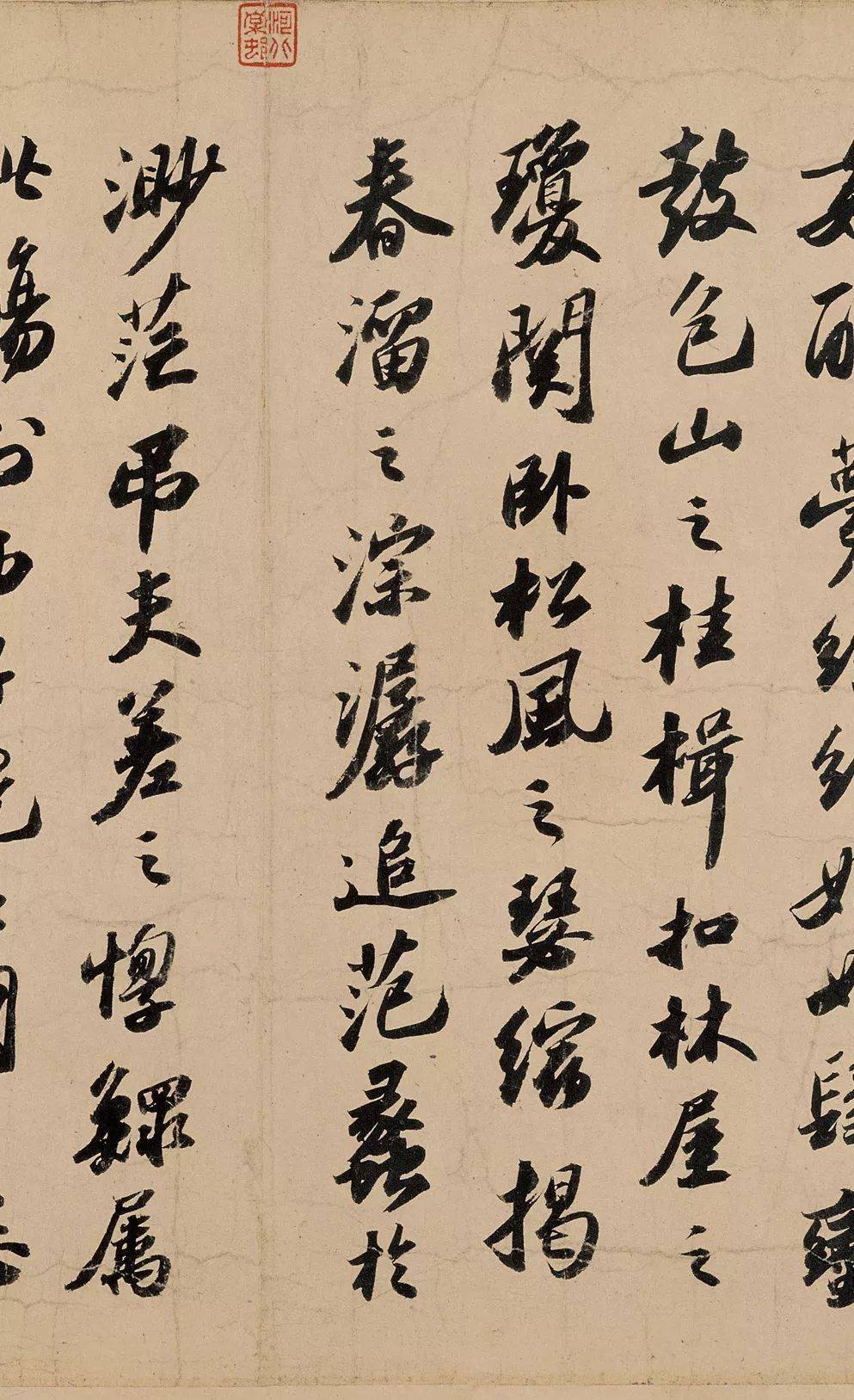

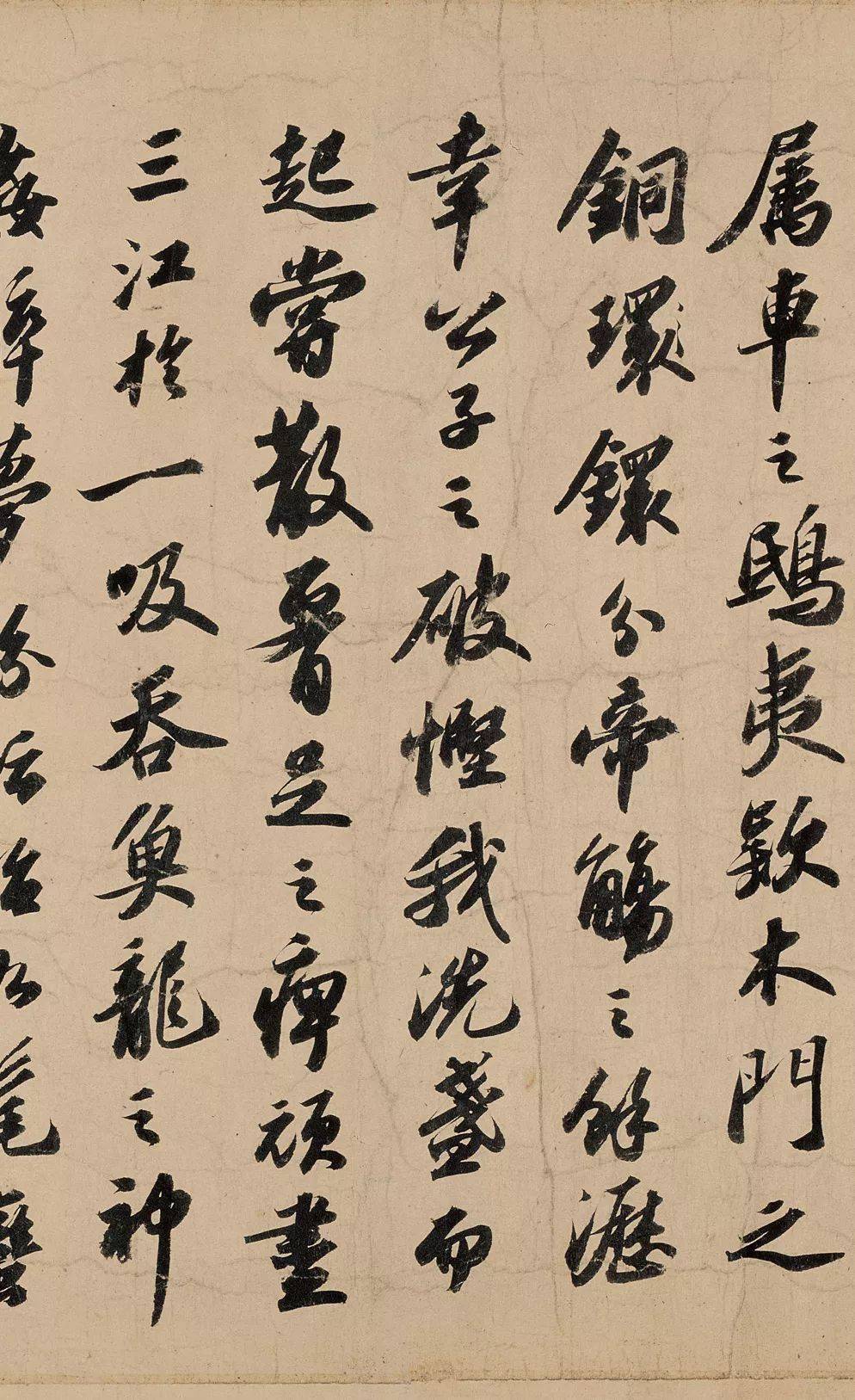

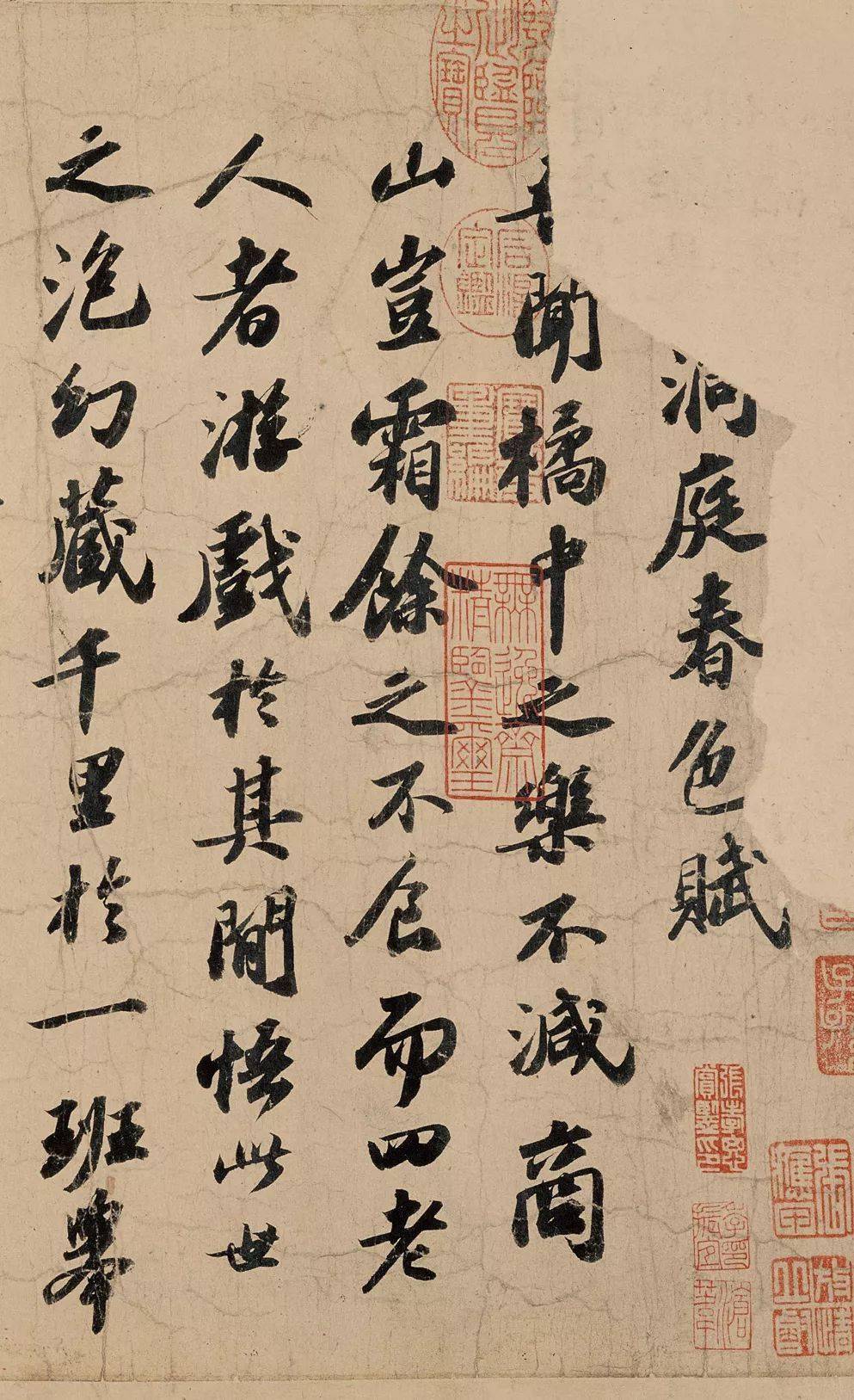

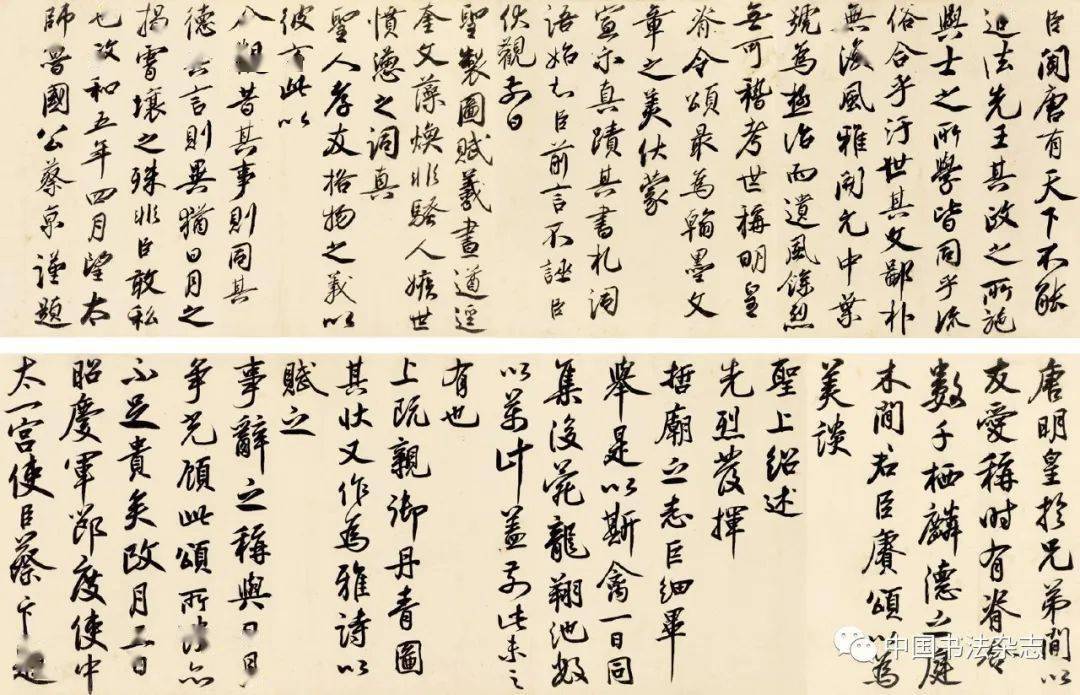

北宋 苏轼 行书洞庭春色赋、中山松醪赋卷

纵28.3cm 横306.3cm 吉林省博物馆藏

洞庭春色赋 吾闻橘中之乐,不减商山。岂霜余之不食,而四老人者游戏于其间。悟此世之泡幻,藏千里于一班,举枣叶之有余,纳芥子其何艰,宜贤王之达观,寄逸想于人寰。嫋嫋兮春风,泛天宇兮清闲。吹洞庭之白浪,涨北渚之苍湾。携佳人而往游,勤雾鬓与风鬟,命黄头之千奴,卷震泽而与俱还,糅以二米之禾,藉以三脊之菅。忽云蒸而冰解,旋珠零而涕潸。翠勺银罂,紫络青伦,随属车之鸱夷,款木门之铜镮。分帝觞之余沥,幸公子之破悭。我洗盏而起尝,散腰足之痹顽。尽三江于一吸,吞鱼龙之神奸,醉梦纷纭,始如髦蛮,鼓包山之桂揖,扣林屋之琼关。卧松风之瑟缩,揭春溜之淙潺,追范蠡于渺茫,吊夫差之惸鳏,属此觞于西子,洗亡国之愁颜。惊罗袜之尘飞,失舞袖之弓弯。觉而赋之,以授公子曰:乌乎噫嘻:吾言夸矣:公子其为我删之。

中山松醪赋 始予宵济于衡漳,军涉而夜号。燧松明以记浅,散星宿于亭皋。郁风中之香雾,若诉予以不遭。岂千岁之妙质,而死斤斧于鸿毛。效区区之寸明,曾何异于束蒿?烂文章之纠缠,惊节解而流膏,嘻构厦其已远,尚药石之可曹。收薄用于桑榆,制中山之松醪。救尔灰烬之中,免尔萤爝之劳。取通明于盘错,出肪泽于烹熬。与黍麦而皆熟,沸春声之嘈嘈。味甘余之小苦,叹幽姿之独高。知甘酸之易坏,笑凉州之蒲萄。似玉池之生肥,非内府之蒸羔。酌以瘿藤之纹樽,荐以古蟹之霜螯。曾日饮之几何?觉天刑之可逃。投拄杖而起行,罢儿童之抑搔。望西山之咫尺,欲褰裳以游邀。跨超峰之奔鹿,接挂壁之飞猱。遂从此而入海,渺翻天之云涛。使夫嵇阮之伦,与八仙之群豪。或骑麟而翳凤,争榼挈而瓢操。颠倒白纶布,淋漓宫锦袍。追东坡而不及,归铺啜其醨糟。漱松风于齿牙,犹足以赋远游而续离骚也。始安定郡王以黄柑酿酒,名之曰“洞庭春色”。其犹子德麟得之以饷予,戏为作赋。后予为中山守,以松节酿酒,复 以赋之。以其事同而文类,故录为一卷。绍圣元年闰四月廿一日,将适岭表,遇大雨,留襄邑书此。东坡居士记。

选自《中国书法》2020年第2期“苏轼的行迹、书法及其接受特辑(下)”

宋人有一段传闻,显然失实,在此不得不为之一辩。温革《跋米帖》 [6] 云:

建中靖国改元,坡归自岭外,与客游金山,有请坡题名者,坡云:“有元章在”。米云:“某尝北面端明[7],某不敢。”坡抚其背云:“今则青出于蓝矣。”元章徐曰:“端明真知我者也。”自尔益自负矣。

这段话可疑有三。第一,东坡六月十一日离真州,十二日抵润州,元章并未随行远送,这只须看米《苏东坡挽诗五首》的自注便可明了,第二首夹注:

余约上计(年终至朝廷述职)回,过公。

也就是说,分别时元章许诺开年才能到常州去探望东坡。其四夹注:

分别于真闸(当为拦江之闸)屋下,曰:“待不来,窃恐真州人俱道:放着天下第一等人米元章,不别而去也。”

此注点出了东坡来访的目的,但却是分手时说的。第二,东坡到润州时,他的病体也已不允许他再有雅兴去登金山。赵彦卫《云麓漫抄》录东坡给章致平的回信云:

某自仪真得暑毒,困卧如昏醉中,到京口(即润州),自太守以下皆不能见。

颇能辟除游山之妄。第三,米芾从来不承认是苏门中人,这有《独醒杂志》卷五为证:

(米)元丰中至金陵识王介甫(安石),守黄州识苏子瞻[8] ,皆不执弟子礼,特敬前辈而已。

米苏二人谊在师友之间,出蓝之誉肯定不会出于东坡之口。

北宋 米芾 行书珊瑚帖

纵26.6cm 横47.1cm 故宫博物院藏

收张僧繇《天王》,上有薛稷题。阎二物,乐老处元直取得。又收景温《问礼图》,亦六朝画。珊瑚一枝。三枝朱草出金沙,来自天支节相家。当日蒙恩预名表,愧无五色笔头花。

选自《中国书法》2021年第4期 “ 米芾书法特辑(下)”

东坡为人豁达仁厚,他不象元章那样尖刻,故对前人或后辈都罕有不留情面的批评。他于元章的书法大多是肯定的正面评价,其中最著名的莫过于:

风樯阵马,沉着痛快,当与锺王并行,非但不愧而已。

而前面八个字实际上已成为米书的千古定评。这句话见于《雪堂书评》,雪堂是东坡在黄州的住所,因此它显然是二人初识时东坡的评骘。我觉得乍看一个人的作品,因耳目一新,难免会有过誉之嫌;味之益深,也许会发现一些不足。因而我觉得苏轼的另一处题跋,尽管还是含而不露,却比较客观地反映出他的真切感受:

自君谟死后,笔法衰绝。……近日米芾行书,王巩小草亦颇有高致,虽不逮古人,然亦必有传于世也。[9]

从这已写作“芾”得知,此跋必题于元祐六年米芾改字以后,质言之,这一评价距“风樯”之语至少也要晚十年了。

米芾对苏轼书法的评价,除了未识前的“遒劲”之外,便是徽宗召对时的“画字”了。后者讲时东坡已作古,或许元章可以直言不讳了罢。“画”固然是贬语,但其谓如何已不能起而问之了。我想试作诠释,遂引两个亲见东坡作字的苏门弟子的实录为证。一个是李之仪。《姑溪集》云:

东坡每属词,研墨几如糊,方染笔,又握笔近下,而行之迟。

一个是陈师道。《后山先生集》云:

苏黄两公皆善书,皆不能悬手。……而东坡论书似乎抵案使腕不动为法,此其异也。

墨浓如糊使纸笔处于胶着状态,手不能悬令使转困于两难境地,这两个因素决定了东坡行笔迟钝类于描画的症候。米芾提倡无一笔不悬手,推崇振迅自然,这都是与苏黄格格不入的,所以他确实有理由提出否定的意见。

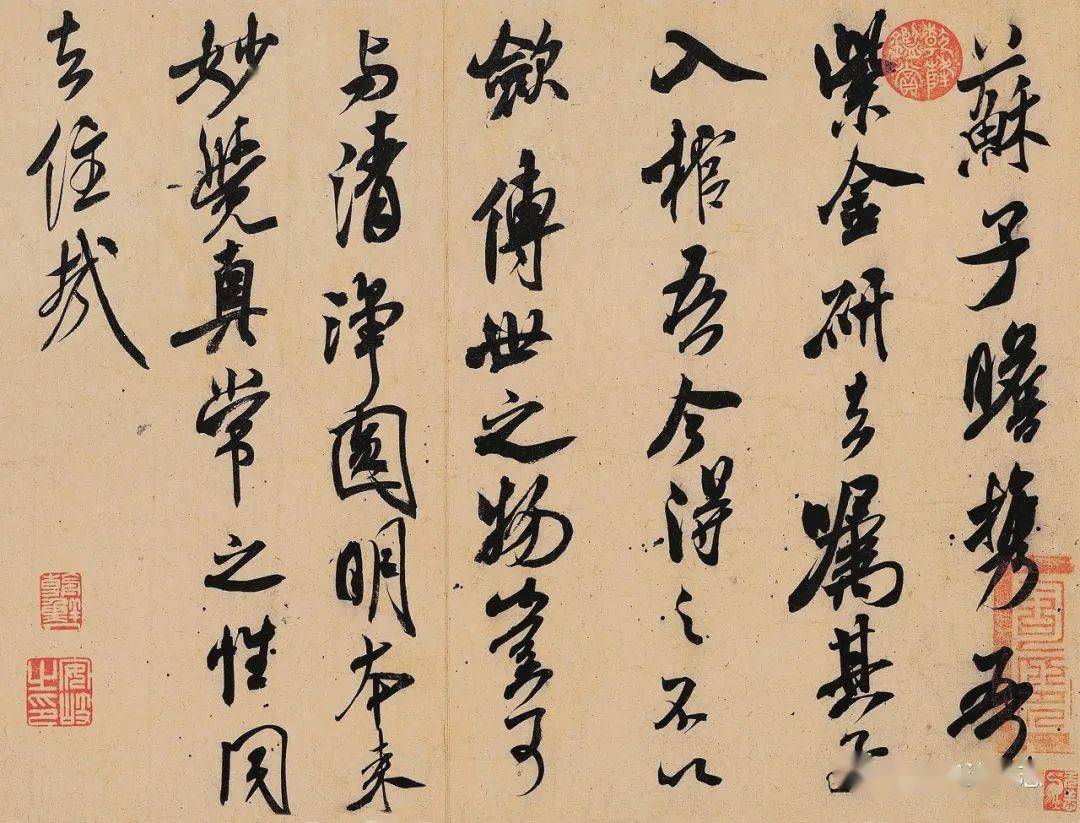

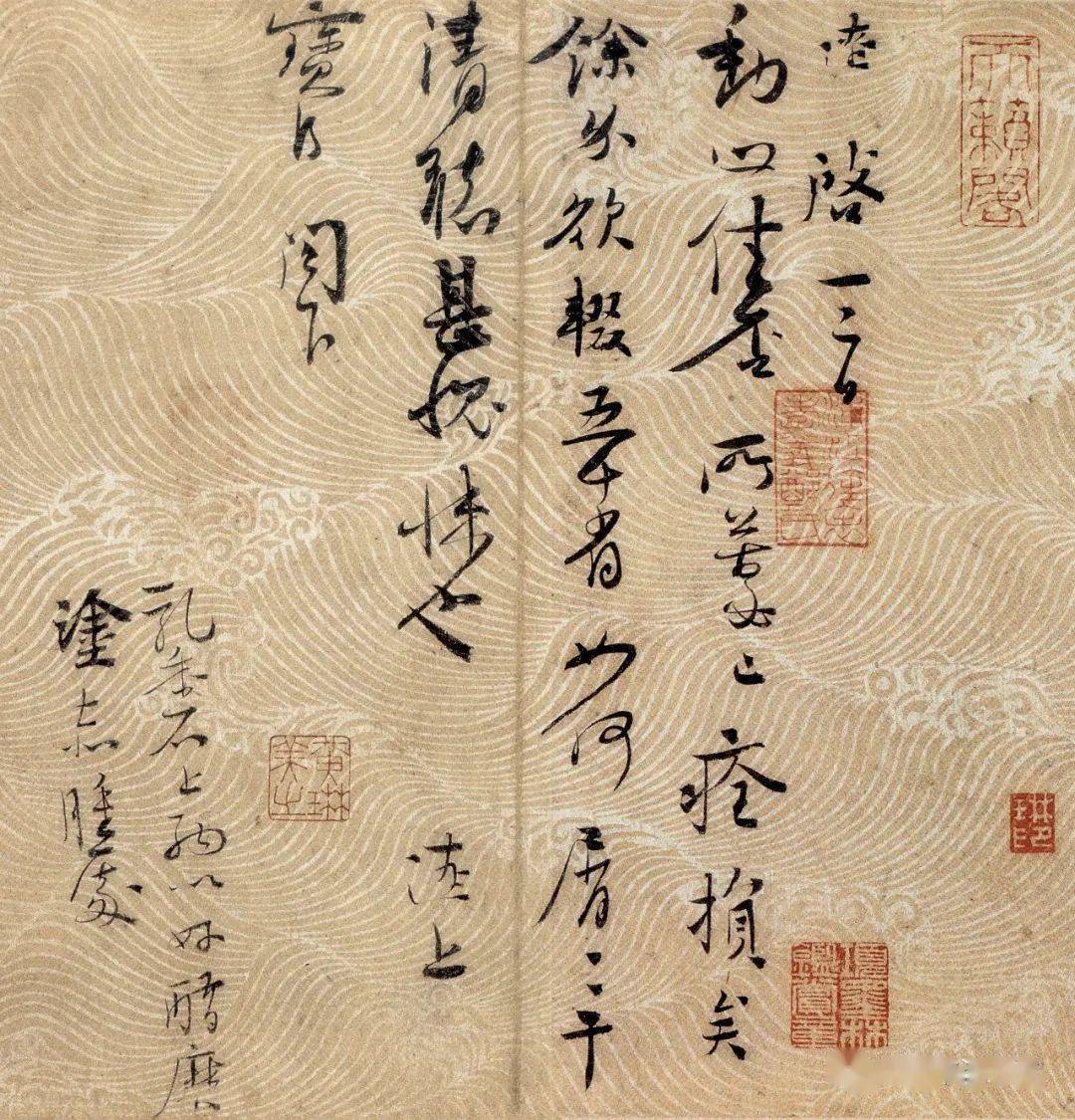

如果说米苏间略有蒂芥,那也是东坡死后的事。元章《紫金研帖》云:

苏子瞻携吾紫金研去,嘱其子人棺。吾今得之,不以敛。传世之物,岂可与清净圆明本来妙觉真常之性同去住哉!

这种情绪其实难怪,出示书画尚且差一些拒东坡于一丈之外,那么以砚殉葬,岂不类于与虎谋皮?若非幽明悬隔,相信东坡先生也会一笑置之的。

北宋 米芾 行书紫金研帖

纵28.2cm 横39.7cm 建中靖国元年(一一〇一) 台北故宫博物院藏

苏子瞻携吾紫金研去,嘱其子入棺。吾今得之,不以敛。传世之物,岂可与清净圆明本来妙觉真常之性同去住哉。

选自《中国书法》2021年第4期“米芾书法特辑(下)”

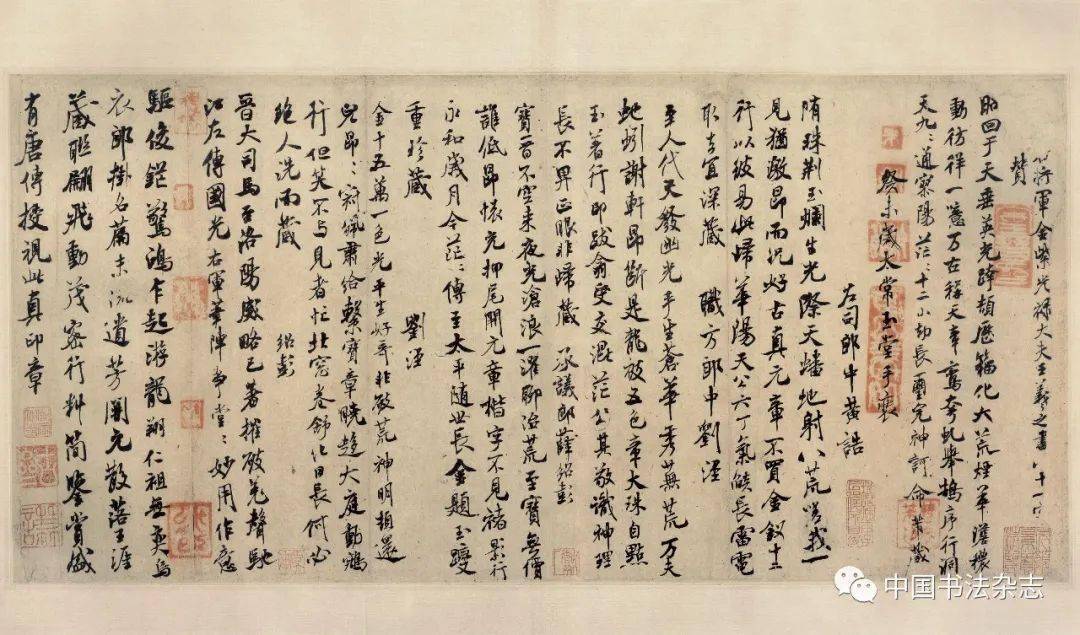

北宋 米芾 行书破羌帖跋赞

纵22.9cm 横48.2cm 故宫博物院藏

右将军金紫光禄大夫王羲之书八十一字赞,昭回于天垂英光,跨颉历籀化大荒。烟华澹浓动彷徉,一噫万古称天章。鸾夸虬举鹄序行,洞天九九通寥阳。茫茫十二小劫长,玺完神诃命芾藏。癸未岁太常玉堂手装。左司郎中黄诰。隋珠荆玉烂生光,际天蟠地射八荒。嗟我一见犹激昂,而况好古真元章。不买金钗十二行,以彼易此归华阳。天公六丁气焰长,雷电取去宜深藏。职方郎中刘泾。至人代天发幽光,手生苍华秀芜荒。万夫蛇蚓谢轩昂,断是龙被五色章。大珠自点玉著行,印跋翕受交混茫。公其敬识神理长,不畀正眼非归藏。承议郎薛绍彭。宝晋不空来夜光,沧浪一濯聊治荒。至宝无价谁低昂,怀充押尾开元章。楷字不见褚影行,永和岁月今茫茫。传至太平随世长,金题玉躞重珍藏。刘泾。金十五万一色光,平生好奇非破荒。神明顿还貌昂昂,冠佩肃给系宝章。晓趋大庭动鹓行,但笑不与见者忙。北窗卷舒化日长,何必绝人洗而藏。绍彭。晋大司马至洛阳,威略已著摧破羌。声驰江左传国光,右军笔阵争堂堂。妙用作意驱俊铓,惊鸿乍起游龙翔。仁祖无奕乌衣郎,挂名篇末流遗芳。开元散落王涯藏,联翩飞动茂密行。料简鉴赏盛有唐,传授视此真印章。

选自《中国书法》2022年第11期 “宋代尚意书风及其研究特辑”

二

米芾比黄庭坚小六岁,由于是平辈,说话就没有那么多的顾虑和禁忌。元章素以直人快语见称,他对于古人和时流从来不掩饰自己的观点,尤其是反对的观点。黄庭坚的性格,确与他的表字“鲁直”吻合,也较少蕴藉忍让的风度。因此他们二人往往在艺术观点上发生一些龃龉。尽管这并不妨碍二人成为好朋友,但似乎未能象米苏那样以忘年的莫逆之交彪炳于宋代书坛。

山谷是“苏门四学士”之一,他与元章 的相识,也许是东坡的中介。元祐初,“旧党”弹冠相庆,衮衮登上台阁,黄庭坚入史馆,以校书郎为《神宗实录》检讨官,旋迁著作佐郎。元祐六年(一〇九一)《实录》成,晋起居舍人。当年丁母忧,回乡服丧三年。他此去汴京就没有再能重入都门。绍圣元年(一〇九四),“新党”卷土重来,山谷因被告讦《实录》诋毁先帝而开始了贬谪窜逐的生活,颠沛流离以至于死。因此,米芾和黄庭坚的交游只能在元祐的六年间。

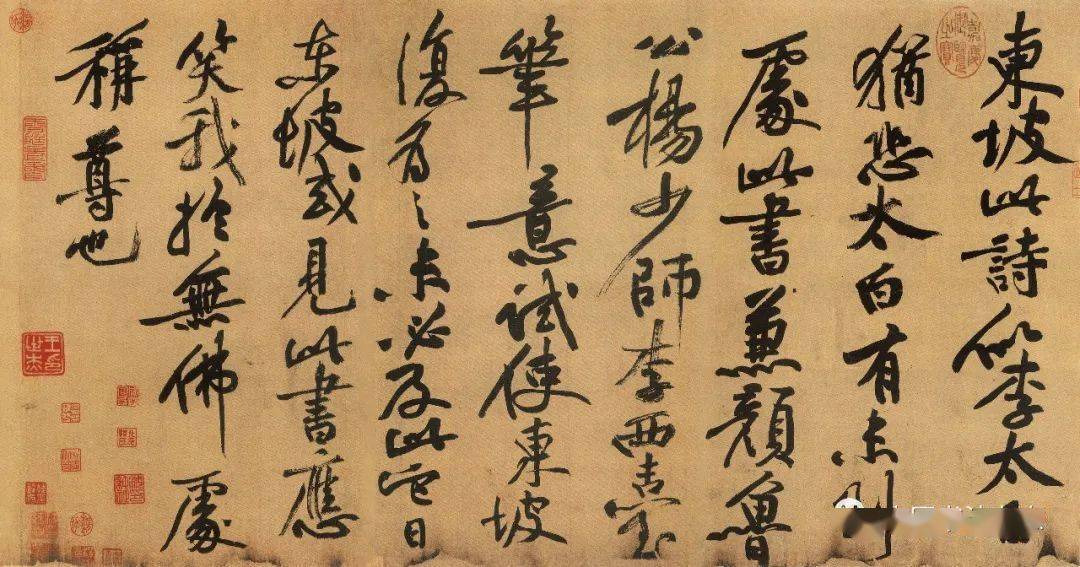

北 宋 黄庭坚 行书苏轼黄州寒食诗帖跋

纸本 纵34.2cm 横199.5cm “台北故宫博物院”藏

东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。它日东坡或见此书,应笑我于无佛处称尊也。

选自《中国书法》2013年第2期 “黄庭坚草书特辑”

现在所能掌握的米黄款接的最早资料,一是上文提及的西园雅集,米黄都是与会者。另一是山谷为米元章得大令《范新妇帖》作的次韵跋尾诗。据《书史》记载,黄诗是直接跋在帖后的,苏轼二首反没有提到。诗云:

王令遗墨方尺纸,尾题倩仲实子美。百家藏本略相似,如日行天见诸水。拙者窃钩辄斩趾,田恒取齐并圣智。锦囊昏花百过洗,湖海濯缨人姓米。

诗中指出:“倩仲”实是苏舜钦(子美)的另一表字,也称誉元章所收“如日行天”,高出各家赝品之上。与东坡同样,也对元章有所揶揄,他用的典故是田恒不动声色地把姜姓的齐国窃为已有,又化用“窃钩者诛,窃国者侯”的成语,似乎比东坡的“巧偷豪夺”更为含蓄高明。结尾“湖海濯缨”四字不仅点出元章失官在野的身份,而且对他孤洁的云水襟抱表示了敬仰。

米黄友善的最融洽的例子,莫过于山谷为元章长子友仁命字的佳话。这件事由山谷的一首诗记录了下来:

我有元晖古印章,印刓(磨损)不忍与诸郎。

虎儿笔力能扛鼎,教字元晖继阿章。

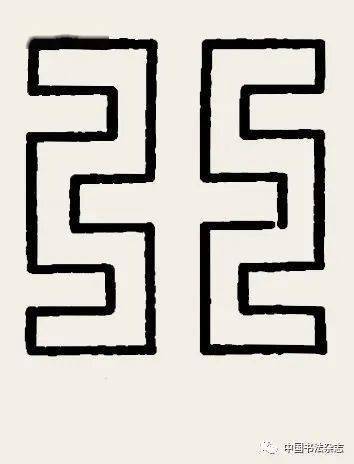

按周礼,儿生三月只起名,至二十岁成年,所谓“及冠”,再起一个字,字必须发挥名的意义,即所谓“字以表德”。如:“黻”是占礼服上所绣青黑相间的

花纹,所以米黻字为元章(礼服又称章服)。但是老米却不惜违背古训,用古印文去凑合,这也从一个侧面反映出米黄二人关系的不比寻常。米友仁生于熙宁七年(甲寅,一〇七四),故小名叫“虎儿”,又叫“寅孙”,下捱二十年,是元祐八年(一〇九三),此时山谷已经在家守孝,所以赠印和诗的事当发生在山谷去国之前。

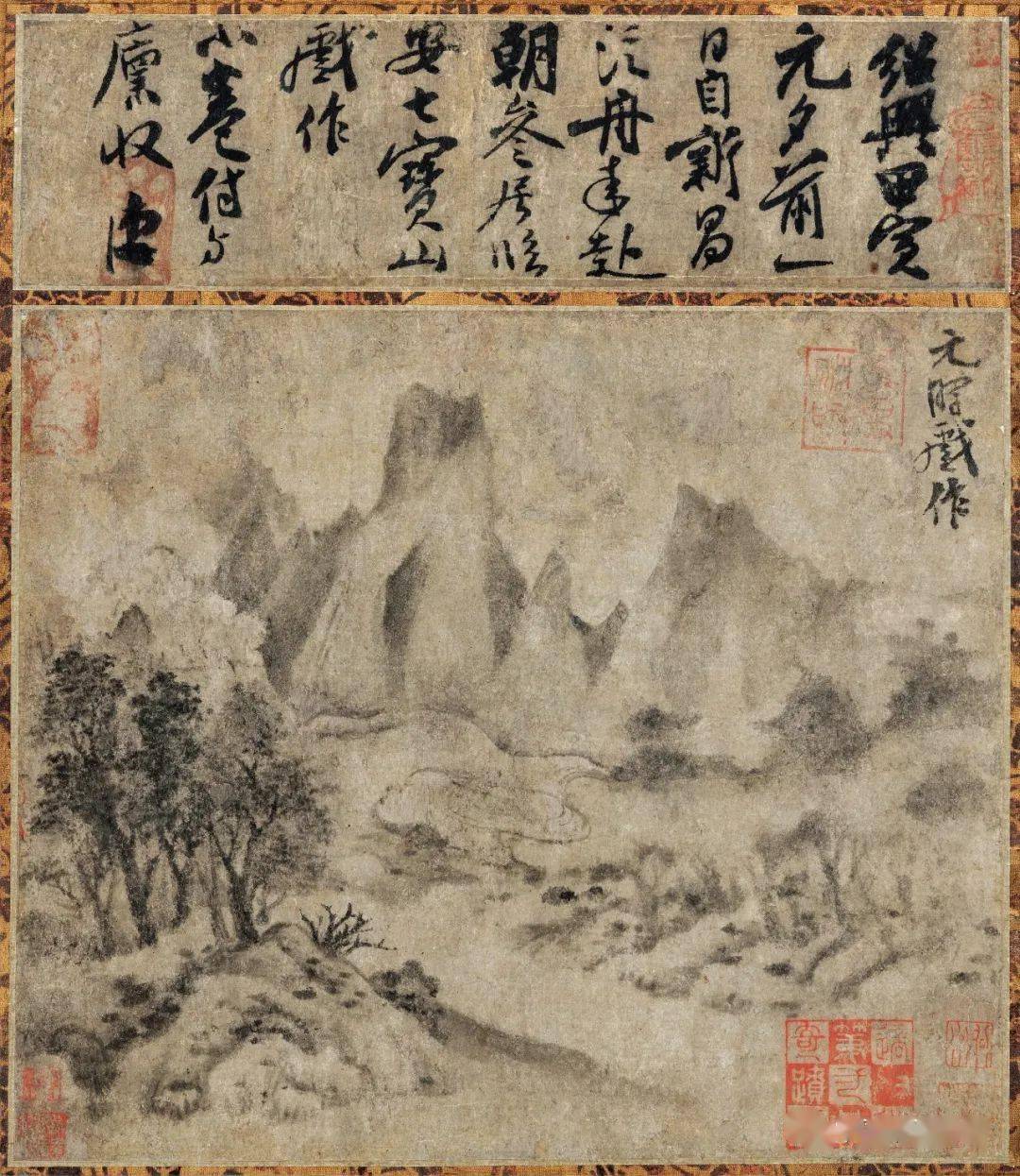

宋 米友仁 远岫晴云图

现藏日本大阪市立美术馆

绍兴甲寅元夕前一日,自新昌泛舟来赴朝参,居临安七宝山戏作小卷,付与廪收。(花押)

米友仁(一〇七四——一一五三),一名尹仁,字元晖,晚号懒拙老人,山西太原人,定居润州,米芾长子,世称“小米”。

选自《中国书法》2022年第11期 “宋代尚意书风及其研究特辑”

元章的颠名在与之往还的朋友中都是认为名副其实的,连东坡都不愿有拂众意。但山谷却发自内心地表示理解,也许在老米自辩前,山谷就为他在雪洗了。他有一封写给朋友俞清老的信中说:

米黻元章(可知在元祐六年米芾改字前)在扬州,游戏翰墨,声名藉甚,其冠带衣襦,多不用世法;起居语默,略以意行,人往往谓之“狂生”。然观其诗句,合处殊不狂,斯人盖既不偶于俗,遂故为此无町畦之行以惊俗尔!清老到扬,计元章必相好。然当以不鞭其后者相琢磨,不当见元章之吹竽又建鼓而从之也!

信中除了告诫俞清老不必推波助澜外;简直把元章与嵇阮之流相提并论了,这如果在老米闻来,恐怕是要感为知言的。

米黄二人在评价对方的书法时,却是大相异趣。当然,由于观点的轩轾、好尚的分歧,只要不是无原则的丑诋,这种相互的批评应该看成是书坛的正常现象。只是元章《山林集》不象《豫章黄先生文集》那样保存完好,所以我们看到米对黄的批评比黄对米的要少,这现象似乎并不能反映出真实的全貌。

山谷跋米书云:

余尝评米元章书如快剑斫阵,强弩射千里,所当穿彻,书家笔势亦穷于此。然似仲由未见孔子时风气耳!

我觉得此言与东坡异曲同工,一个说“快剑斫阵”,一个道“风樯阵马”,其实都是极状米书如甲士临敌那样的激奋怒张,但可贵的是山谷敢于直陈元章的不足,他用子路未从师孔子前的桀骜不驯比喻一味逞勇和过分跌宕。如果稍容置喙于米书,我想这个取譬真可谓切中了脉候。不过这段跋语还是不失彬彬,以下这句就不免有些刻薄:

米芾元章专治中书令(小王),皆以意附会,解说成理,故似杜元凯《春秋》癖邪!

意思是说,老米之学大令已是随意曲解,原义全失,这和晋朝杜预的虽嗜《左传》却注释得面目皆非相同。由于薛绍彭也曾嘲讽过米学大令是“重台”,因此黄评看来也正代表了时议的普遍观点。

北宋 薛绍彭 草书大年帖

纵25cm 横34.8cm 现藏故宫博物院

绍彭启。多日廷中不得少款为慊。晴和,想起居佳安。二画久假,上还,希检收。许借承晏、张遇墨,希示一观,千万,千万!承晏若得真完,虽《异热帖》亦可易。更俟续布,不具。绍彭再拜,大年太尉执事。廿八日。

薛绍彭(生卒年不详),字道祖,号翠微居士,长安人,与米芾齐名,并称“米薛”。

选自《中国书法》2022年第11期 “宋代尚意书风及其研究特辑”

我以为山谷抱这种看法,与苏黄师生的书法理论有关。他们二人都提倡戛戛独造,空无依傍。黄云:

随人作计终后人,自成一家始逼真。东坡是听到章惇日临《兰亭》一本,竟说:“工摹临者非自得,章七终不高尔!”[10]

继承和发展,二者不可偏废。苏的取法王僧虔、徐浩,黄的出自《瘗鹤铭》、柳公权都是有目共睹的事实,又岂能因为刻意摹肖而加以抹杀?何况米芾的“集古字”的目的也是想“自成一家”。所以,以一已所好去责难别人,终究显得片面和偏激。这一点米芾同样在所难免。徐度《却扫编》卷中云:

余尝见所藏元章一帖曰:“草不可妄学,黄庭坚、钟离景伯可以为戒!”而鲁直集中有答僧云:“米元章书,公自鉴其如何?不必同苏翰林玄论也!”乃知二公论书素不相可如此。

一个说应当引以为训,一个说不要先人为主。单就米芾的话来看也同样的不能免俗,黄草是发展旭素狂草而毫不逊色的,但元章却全盘否定,这是要别人削足适履的必然结果。对草书,米芾的观点是:

草书若不入晋人格,聊徒成下品,张颠俗子,变乱古法,惊诸凡夫,自有识者。

独守唐人笔札,意格尪劣,岂有胜理?其气象(指晋武帝草书)有若太古之人,自然淳野之质,张长史、怀素岂能臻其藩篱?

因此他的鄙薄黄草自然是顺理成章的了。但平心而论,米芾的草书,不用说早年《吴江舟中作》的大草,就是标榜学晋的小草,从抒情意味来看,又岂能望山谷项背?所以不能不说,米黄二人在对待对方的立场上,犯的是相类的毛病,在此应该各打五十。

北宋 黄庭坚 草书腊梅诗卷

纵26.7cm 横210cm 首都博物馆藏

京洛间有一种花,香气似梅,花亦五出,而不能晶明,类女功撚蜡所成。京洛人因谓蜡梅。木身与叶乃类蒴藋。窦高州家有灌丛,能香一园也。前二篇戏咏此花,后一篇于故人张仲谋家见此花。

城南名士遣春来,三月乃见腊前梅。定知锁着江南客,故放绿梢春晚回。病夫中薉屏杯杓,百叶残梅触拨人。拂教官黄香有思,满城桃李不能春。舍人梅坞无关锁,携酒僧人来未曾。旧时爱菊陶彭泽,今作梅花树下僧。

选自《中国书法》2021年第5期 “黄庭坚研究专题”

然而,这种凿枘不人、形同冰炭的尖锐对峙,到最后却是以化干戈为玉帛的喜剧告终。二人到了风烛残年,毕竟感到友情为重。米芾晚年愈益无忌,《画史》云:

命所居为“宝晋斋”,身到则挂之,当世不复有矣。

他在真州,连来往乘船都高揭匾额,即所谓:“宝晋斋舫”。山谷在千里之外的荆州贬所风闻此事,不禁为这风流韵事而神往不已,他给元章寄去了一首热情洋溢的七绝:

万里风帆水著天,麝煤(墨)鼠尾(笔)过年年。

沧江尽夜虹贯月,定是米家书画船!

盈盈一水,牵动相思,月送征帆东去,不禁想到下游的元章还在纸笔堆里打发年月,他仿佛看到江上每夜有宝气冲斗,想来一定是老友书画船上的神物发出的光华。这是多么镂骨铭心的相思之情啊!只可惜他们至死也终悭一面,否则或许更有一些抵掌论难而指不少屈的轶事让后人解颐了。

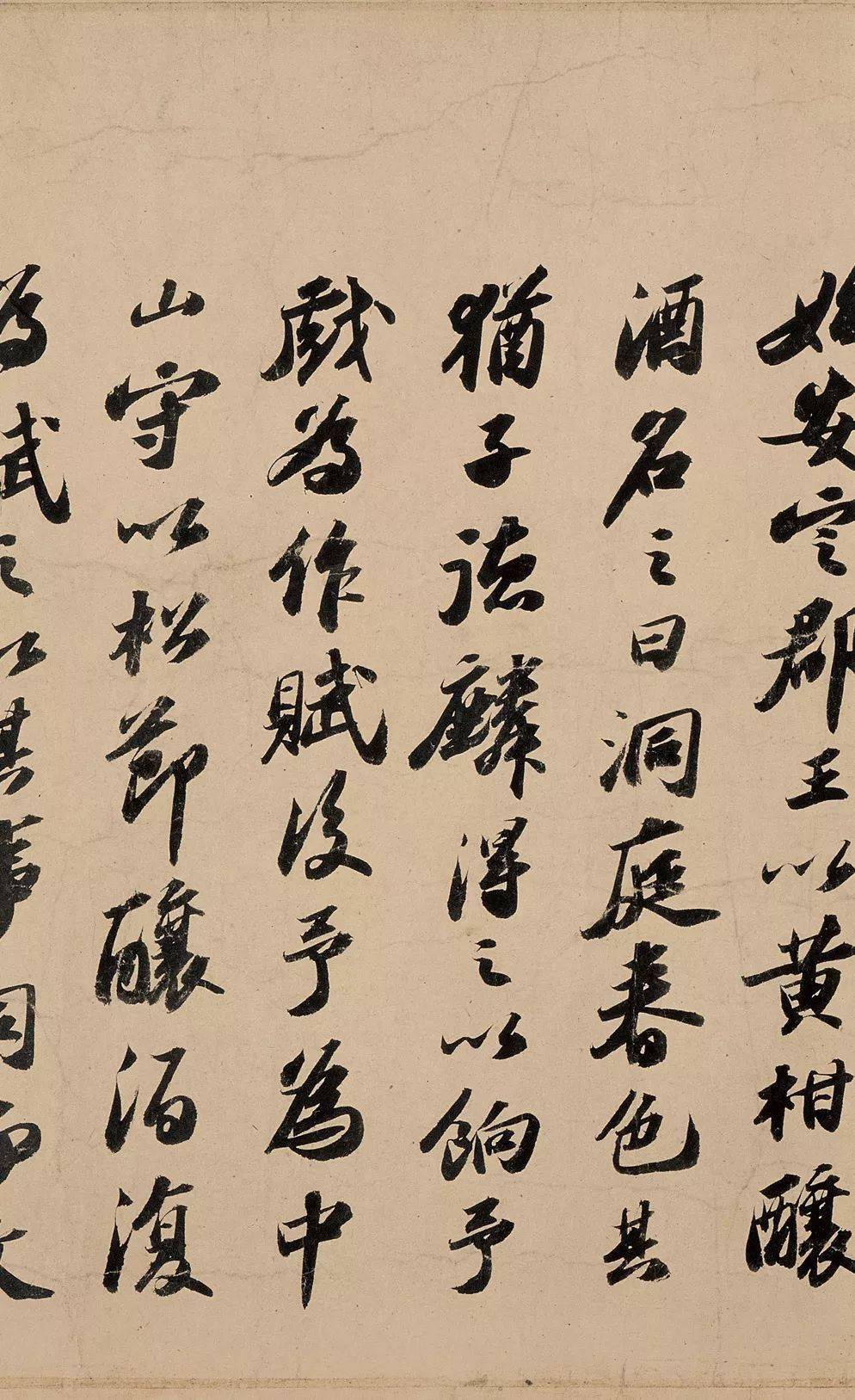

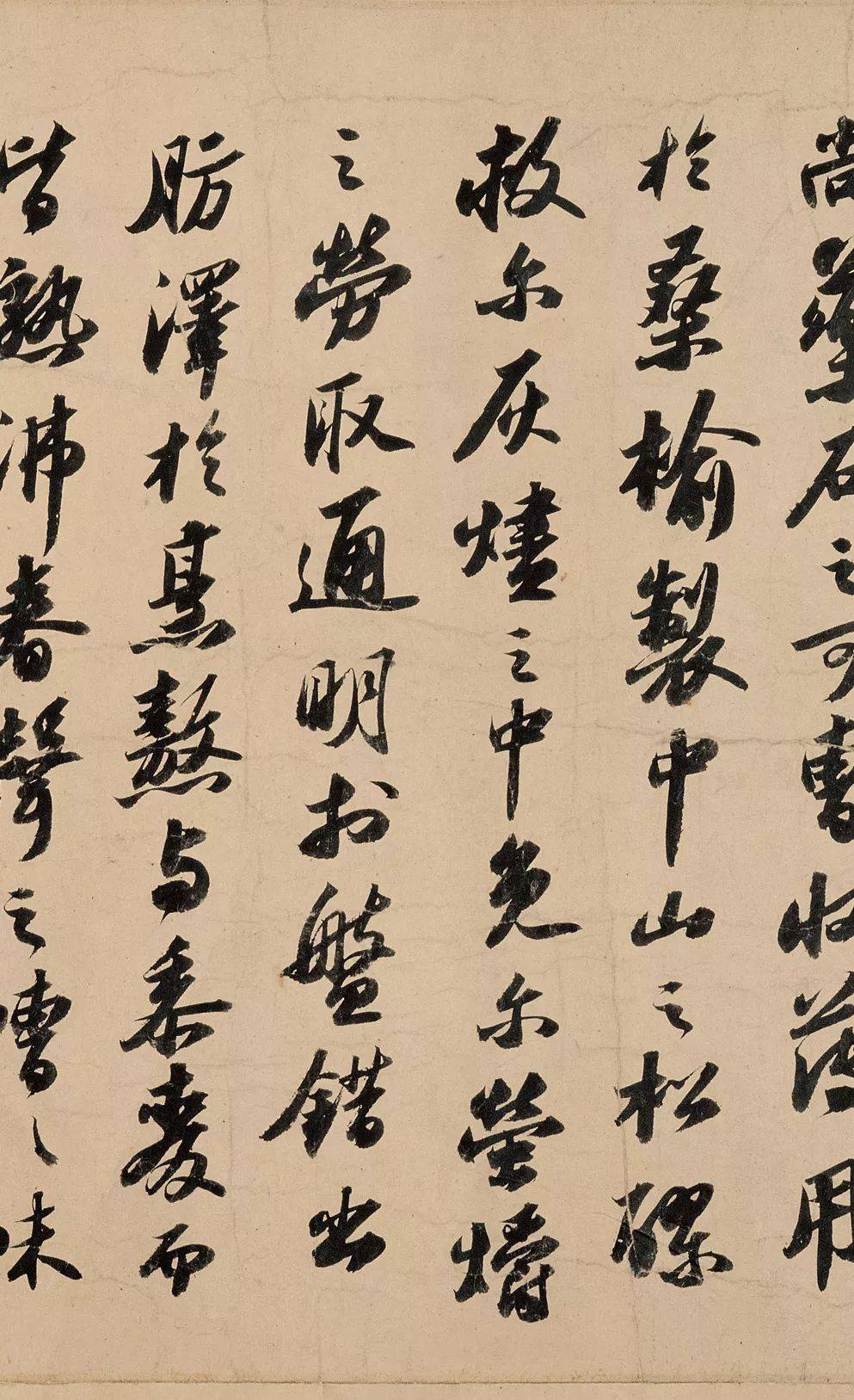

北宋 米芾 行书吴江舟中诗卷

纵31.3cm 横559.8cm 约元丰五年(一〇八二) 梅多鲍利坦美术馆藏

昨风起西北、万艘皆乘便。今风转而东、我舟十五纤。力乏更雇夫、百金尚嫌贱。船工怒斗语、夫坐视而怨。添槹亦复车、黄胶生口咽。河泥若祐夫、粘底更不转。添金工不怒、意满怨亦散。一曳如风车、叫噉如临战。傍观莺窦湖、渺渺无涯岸。一滴不可汲、况彼西江远。万事须乘时、汝来一何晚。朱邦彦自秀寄纸、吴江舟中作、米元章。

选自《中国书法》2021年第3期“米芾书法特辑(上)”

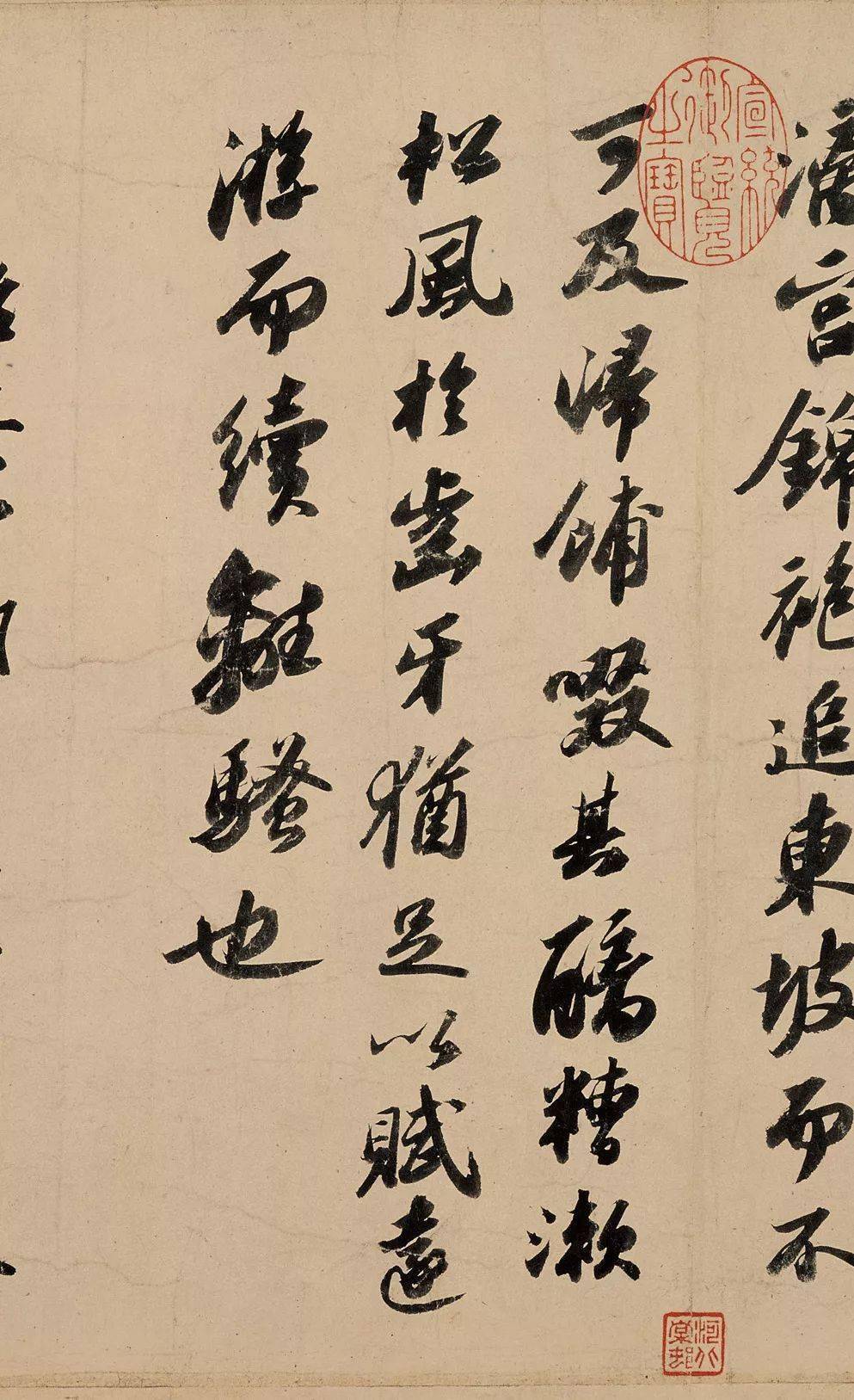

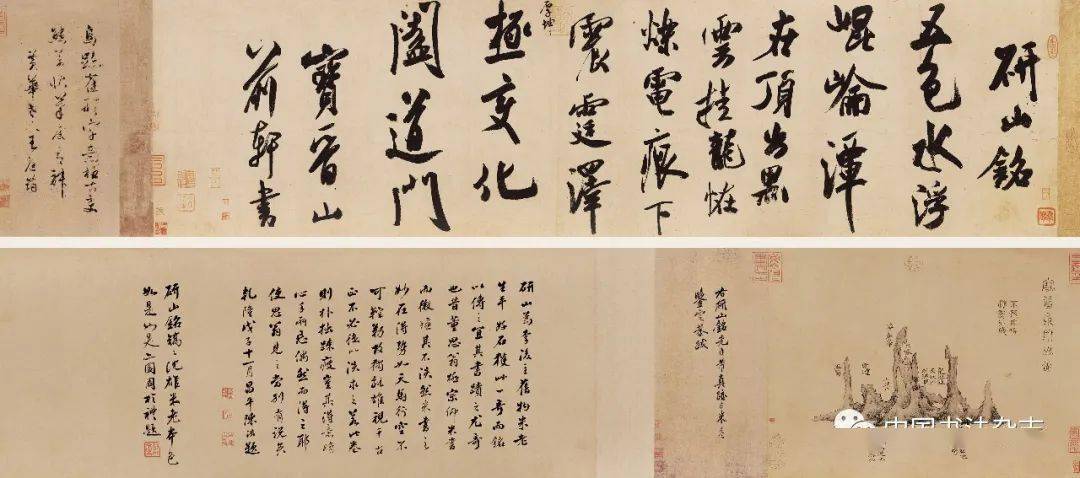

北宋 米芾 行书研山铭卷

纵36cm 横136cm 故宫博物院藏

研山铭。五色水,浮昆仑。潭在顶,出黑云。挂龙怪,烁电痕。下震霆,泽厚坤。极变化,阖道门。宝晋山前轩书。

选自《中国书法》2021年第4期“米芾书法特辑(下)”

三

米芾比蔡京小四岁。在米与三人的交往中,当以此为时间最早。元章《太师行寄王太史彦舟》中说:

我识翰长自布衣、论文写字不相非。

据《宋史·蔡京传》,京熙宁三年(一〇七〇)及进士弟,即调钱塘尉。又米芾《浯溪题名》:

米黻南官五年,求便养(因其父母居襄阳),得长沙椽。熙宁八年(一〇七五)十月望,经浯溪(在今湖南祁阳)。[11]

“南官”即指初任浛光(今广东英德)尉。上推五年,也正是熙宁三年。可见米蔡“释褐”是在同一年。因此也可以说米蔡的结交在此之前就开始了。

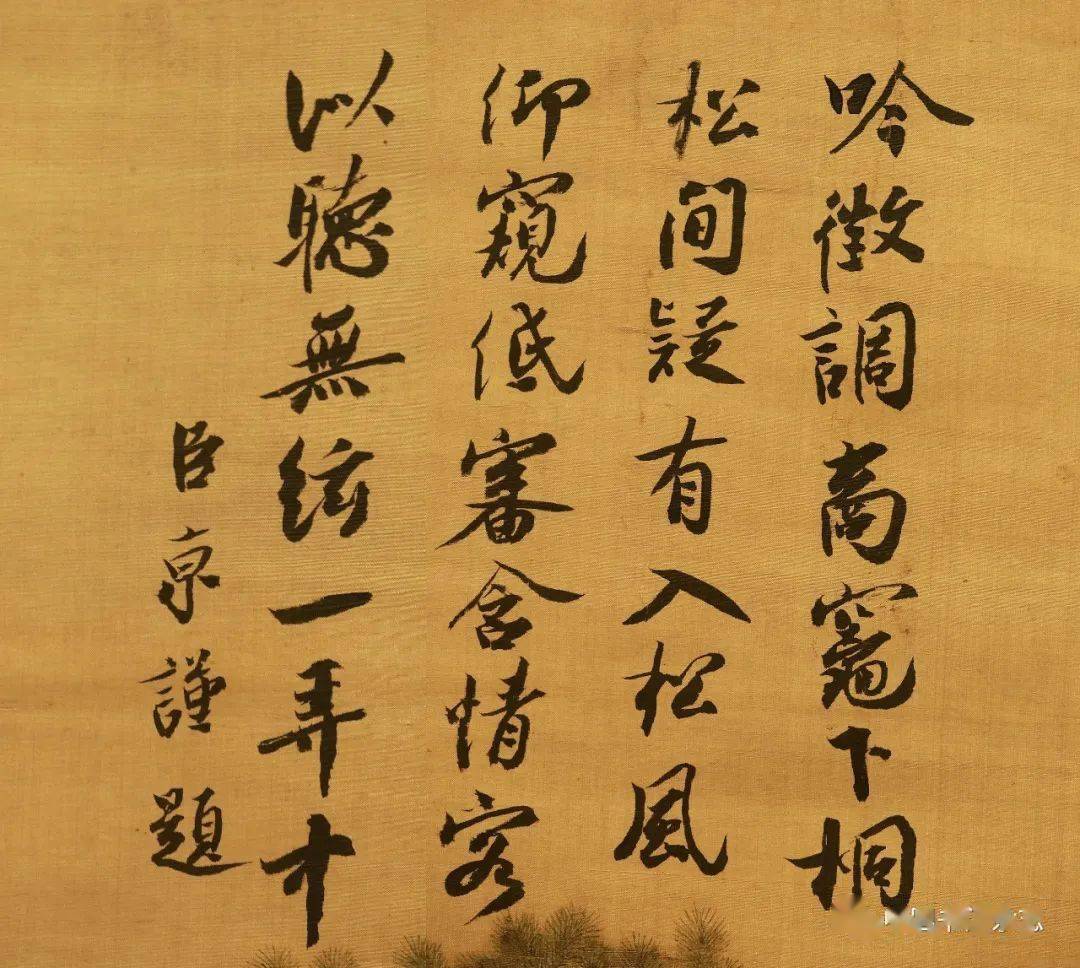

北宋 蔡京 行书题赵佶听琴图

赵佶《听琴图》绢本设色 纵147.2cm 横51.3cm 故宫博物院藏

吟徵调商灶下桐,松间疑有入松风。

仰窥低审含情客,似听无弦一弄中。臣京谨题。

2021年拍摄于“林下风雅——故宫博物院藏历代人物画特展”

在宋四家中,米蔡的书风最为接近。考其原委,取径相同是一个原因,但不可排斥有相互影响的成分在。《宣和书谱·蔡京》云:

初类沈传师,久之,深得羲之笔意,自名一家。

米芾《宝章待访录》云:

唐礼部尚书沈传师书《道林诗》在潭州(今长沙)道林寺四绝堂,以杉板薄,略布粉,不盖纹,故岁久不脱。……某官潭,借留书斋半岁,榻得其石本。

蔡京幼子蔡絛《铁围山丛谈》说米偷沈诗牌张帆遁去,寺僧告官,遣捕快追回云云。总之,元章在到黄州见东坡而改学晋人前,受沈传师影响很深是事实,他自己也在《自叙》中承认“书壁以沈传师为主。”只需将米在长沙写的《砂步二诗帖》与蔡京《宫使帖》作一比较,就不难看出二者的步武相接之处,只是后来米学大令,蔡学右军,开始分道扬镳而已。

北宋 吕大防 行楷书示问帖

纵27.4cm 横44.5cm 现藏故宫博物院

吕大防(一〇二七——一〇九七),字微仲,京兆府蓝田人,官至尚书左仆射兼门下侍郎,封汲郡公,与兄吕大忠,弟吕大钧、吕大临并称“蓝田吕氏四贤”。

选自《中国书法》2022年第11期 “宋代尚意书风及其研究特辑”

元丰、元祐间,米芾与吕大防为首的“旧党”如苏黄等人过从较密,尽管他也和“新党”的章惇、林希、沈括等人在书画方面有些接触,但不知何故,他与当时骑墙的蔡京的交往,却在所有文献中只字全无。直至哲宗“绍述”,党人贬逐殆尽,元章见大势已趋,才开始与蔡京热乎起来。只是蔡京当时羽翼未丰,米芾趋炎附势的主要目标还是宰相曾布。曾布子曾纡的外孙王明清在《挥麈后录》中叙述了米芾两件不很光彩的轶事。其一云:

建中初,曾文肃(布)秉轴,与蔡元长(京字)兄弟为敌。有当时文士与文肃启,略云:“扁舟去国,颂声唯在曾门;策杖还朝,足迹不登蔡氏。”明年,文肃南迁,元度(京弟卞字)当国,即更其语以献曰:“幅巾还朝,舆颂咸归于蔡氏;扁舟去国,片言不及于曾门。”士大夫不足养如此(自注:老亲〔明清父王铚〕云:米元章)

还有一件即米芾在真州发运司时,倚蔡京之势压转运使张劢的事,文长从略。这是独家新闻,又出自仇人之口,真实性不无可疑。然而,米蔡的关系在冷却多年后加温却在真州。徽宗初登基,蔡京被御史交论其恶,从翰林学士“夺职,提举洞霄宫,居杭州”。其实在赴杭前,蔡京是若丧家犬惘然不知所之的,他想到有故人米芾在真州,于是便去投奔。《铁围山丛谈》卷四云:

元符末,鲁公(京政和二年所封)自翰苑谪香火祠,因东下,无所归止。拟将卜仪真以居焉,徘徊于亭下。米元章、贺方回(铸)来见。俄一恶客亦至……

下文记述三人在舟中看蔡京用椽笔书“龟山”二大字等事,我还考证出宋人盛传米芾觊觎谢安《八月五日帖》,投江要挟的闹剧,其实也发生在米芾和蔡京的真州船上。

北宋 贺铸 行书跋李公麟西岳降灵图卷

现藏故宫博物院

西岳降灵图,唐李将军画于岳祠壁间,良僖李公得其本,甚珍之,后为襄阳魏道辅所有。崇宁甲申,予官于淮泗,道辅携以见,假然绢多腐败,人物皆隐约间,似不可得而传者。友人李龙眠一见,深叹奇绝,为予写之,仍间以云气,比旧本诚出蓝也。崇宁乙酉孟夏三月,鉴湖老人贺方回记。

贺铸(一〇五二——一一二五),字方回,人称贺三愁、贺梅子,自号庆湖遗老,山阴人,生于卫州,出身于外戚之家,宋太祖贺皇后族孙,娶宗室之女。

选自《中国书法》2022年第11期 “宋代尚意书风及其研究特辑”

北宋 米芾 行书贺铸帖

纵23.5cm 横36.8cm 崇宁二年(一一〇三) “台北故宫博物院”藏

芾再启:贺铸能道行乐,慰人意。玉笔格十袭收秘,何如两足其好?人生几何,各阏其欲。即有意,一介的可委者,同去人付子敬二帖,来授玉格,却付一轴去,足示俗目。贺见此中本,乃云:公所收纸黑,显伪者。此理如何?一决无惑。芾再拜。

选自《中国书法》2021年第4期 “米芾书法特辑(下)”

从蔡京自杭州召回并且当上了宰相,米蔡间的关系从平等的翰墨之交,逐渐地变成了依附的势利之交。吴迥《五总志》云:

米元章尝谓蔡元长:后当为相,慎勿忘微时交。蔡既大拜,乃引舟人都。时吴安中(当为安仲,即吴师礼)守宿,欲留数日,米谢以诗曰:“肉眼通神四十年,侯门拖袖气如烟。符离经过无行李,西入皇都索相钱。”至国门,乃用外方状抵蔡,其略云:“右芾,辄老眼来看太平。”蔡喜之,寻除书学博士,擢南宫外郎。

请看那首诗,貌似沾沾自喜,其实低三下四“肉眼”句意为自己凡晴识英雄,暗示与宰相的交情已经有四十年了。最后两句是说,身无分文也不足为忧,因为马上可以从相府讨到钱财了!蔡 絛记载米芾写信哭穷的事,无疑即发生在此时:

一日以书抵公,诉其流落,且言举室百指,行至陈留(汴京郊外),独得一舟如许大,遂画一艇子行间。鲁公笑焉。

我们就能看清他索相钱的伎俩了。但是,蔡 絛和吴迥在记载中都有相同的错误,就是米芾“擢南宫外郎(即礼部员外郎)”当在“除书学博士”之前,外郎在崇宁二年(一一〇三),博士在次年。王明清《挥麈后录》卷七云:

“国朝以任子(因荫得官)为南宫舍人者,唯庞懋贤元英与元章二人。”

便可以知道蔡京提携之力了。但是这种躐等马上遭到了言官的攻讦。吴曾《能改斋漫录·记事》云:

崇宁四年(误,当为二年),米元章为礼部员外郎,言章云:“倾邪险怪,诡诈不情,敢为奇言异行以欺惑愚众,怪诞之事天下传以为笑,人皆目之以颠。仪曹,春官之属,士人观望则效之地。今芾出身冗浊(指其母为产媪事),冒玷兹选,无以训示四方。”有旨罢。

也有书说,米是因洁癖洗去祭服上的“藻火”才被“白简逐出”的,似乎把背景看得过于简单了。不过元章有恃无恐,他照例向元长乞怜。

北宋 蔡京 行书跋赵佶雪江归棹图卷

故宫博物院藏

臣伏观 御制雪江归棹,水远无波,天长一色。群山皎洁,行客萧条。鼓棹中流,片帆天际。雪江归棹之意尽矣。天地四时之气不同,万物生天地间。随气所运,炎凉晦明。生息荣枯,飞走蠢动。变化无方,莫之能穷。皇帝陛下以丹青妙笔,备四时之景色,究万物之情态于四图之内,盖神智与造化等也。大观庚寅季春朔,太师楚国公致仕臣京谨记。

曾敏行《独醒杂志》卷六云:

徽宗朝,以廷臣(显是蔡京)论荐,除太常博士(与礼部为一事)。……未入谢,言者谓其倾邪险怪,诡诈不近人情,人谓之颠,不可以登朝籍,命遂寝。元章大不平,即上章政府诉其事,以为在官十五任,荐者四五十人,此岂颠者之所能?竟不报。

蔡 絛近在左右,说得更真切:

时弹文正谓其颠,而芾又历告鲁公洎诸执政,自谓久任中外,并被大臣知遇,举主累数十百,皆用吏能为称首,一无有以颠荐者。世遂传米老《辩颠帖》。

崇宁三年六月,朝廷始置书、画、算三学。我以为很可能是蔡京为安排米芾而出的主意,为掩耳目,先由蔡的亲信宋乔年过渡一阵,元章便堂而皇之地执掌书画院了。米芾有一首《除书学博士呈时宰》七律诗,末联:

浪说书名落人世,非公那得彻天关?

自已泄漏了这个天机。

北宋 蔡京 行书鹡鸰颂跋

北宋 蔡卞 行书鹡鸰颂跋

唐 李隆基 行书鹡鸰颂卷纸本 纵24.5cm 横184.9cm “台北故宫博物院”藏

臣闻唐有天下。不能追法先王。其政之所施。与士之所学。皆同乎流俗。合乎污世。其文鄙朴。无复风雅。开元中叶。号为极治。而遗风余烈。无可稽考。世称明皇脊令颂。最为翰墨文章之美。伏蒙宣示真迹。其书札词语。始知臣前言不诬。臣伏观前日圣制图赋。羲昼遒迳。奎文藻焕。非骚人嫉世愤懑之词。真圣人孝友格物之义。以彼方此。以今观昔。其事则同。其德其言则异。犹日月之揭。霄壤之殊。非臣敢私也。政和五年四月望。太师鲁国公蔡京谨题。

唐明皇于兄弟间。以友爱称。时有脊令数千。栖麟德之庭木间。君臣赓颂。以为美谈。圣上绍述先烈。发挥哲庙之志。巨细毕举。是以斯禽一日同集后菀龙翔池。数以万计。盖前此未之有也。上既亲御丹青图其状。又作为雅诗以赋之。事辞之称。与日月争光。顾此颂所谈。亦不足贵矣。改月三日。昭庆军节度使中太一宫使。臣蔡卞题。

选自《中国书法》2012年第10期 “盛唐书法名家特辑”

元章在书画学博士一年,出人宫禁,受宠若惊,矫情希旨,装疯卖傻,真是可悲又可怜。何薳《春渚纪闻》卷七记载:

又一日,上与蔡京论书艮岳,复召芾至,令书一大屏。顾左右宣取笔研,而上指御案间端研,使就用之。芾书成,即捧研跪请曰:“此研经赐臣芾濡染,不堪复以进御,取进止!”上大笑,因以赐之,芾蹈舞以谢,即抱负趋出,馀墨沾渍袍袖,而喜见颜色。上顾蔡京曰:“颠名不虚得也!”京奏曰:“芾人品诚高,所谓不可无一,不可有二者也!”

更有甚者,一次徽宗命他作四扇屏风,赏赐十八笏,此数正九百两白银。宋人以九百为痴的代名词,所以这显然带有污辱人格的意味。米芾把自己降低到弄臣伶人之列,难道不是咎由自取?

米芾为了苟合取容,有时却不得不作违心之论。《铁围山丛谈》卷四:

鲁公一日问芾:“今能书者有几?”芾对曰:“自晚唐柳氏(公权),近时公家兄弟是也!”盖指鲁公与叔父文正公(卞)尔。公更询甚次,则曰:“芾也!”

岳珂《宝真斋法书赞》略记米芾的答语,不云柳公权,而是说杨凝式,蔡襄。但不管怎样,他对蔡氏是甘拜下风的,然而他当着皇帝的面却是另一套话,也许是可作心声来看的。《海岳名言》:

海岳以书学博士召对,上问本朝以书名世者凡数人,海岳各以其人对,曰:“蔡京不得笔,蔡卞得笔而乏逸韵,蔡襄勒字,沈辽排字,黄庭坚描字,苏轼画字,”上复问:“卿书如何?”对曰:“臣书刷字!”

足见他并不真正佩服蔡京的书法。 论文写字不相非是假,到适当时候,他终究要“非”一下的,看来老米到死前还没有彻底利令智昏。

北宋 沈辽 行书动止帖

纵27.1cm 横36.6cm 现藏上海博物馆

辽启,一二日动止佳否?所苦必已痊损矣。余钱欲辍五千省,如何?屑屑干清听,甚愧悚也。辽上。宝臣阁下。乳香石上纳,以好醋磨,涂赤肿处。

沈辽(一〇三二——一〇八五),字睿达,钱塘人,与叔沈括、兄沈遘合称“三沈”。

选自《中国书法》2022年第11期 “宋代尚意书风及其研究特辑”

米芾于大观元年(一一〇七)死于淮阳军任上。当时蔡京还没有把国家弄到不可收拾的局面,所以米芾的结纳蔡京当不能以助纣为虐目之。但是他以穷改节,曲意奉迎,不能不说是晚节不终的表现。我固爱元章,但却不能不把他历史上的污点和人格上的丑陋写出,因为“为尊者讳”,将使人们不能全面地了解米芾。

欧阳修《朋党论》有言:

君子与君子以同道为朋,小人与小人以同利为朋,此自然之理也。

但人世是复杂的,很难划到泾浊渭清。米芾与苏黄交可称君子,其与蔡京则难免为小人。所以本文似乎只想证明一个简单到不能再简单的道理——近朱者赤,近墨者黑!

北宋 欧阳修 楷书上恩帖

纵25.9cm 横53.4cm “台北故宫博物院”藏

欧阳修(一〇〇七——一〇七二),字永叔,号醉翁、六一居士,吉州永丰人,官至枢密副使、参知政事,谥号“文忠”,“唐宋八大家”之一。

选自《中国书法》2022年第11期“宋代尚意书风及其研究特辑”

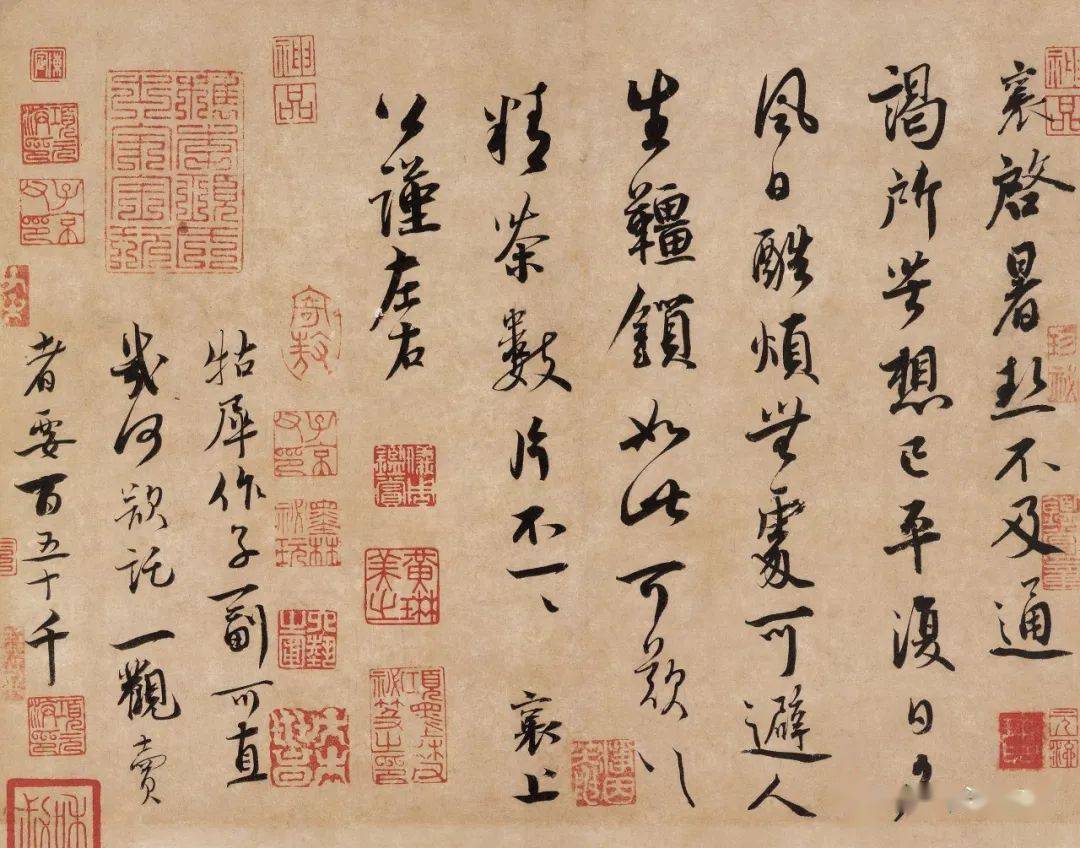

北宋 蔡襄 行书暑热帖

纵23cm 横29.2cm “台北故宫博物院”藏

襄启:暑热,不及通谒,所苦想已平复。日夕风日酷烦,无处可避,人生缰锁如此,可叹可叹!精茶数片,不一一。襄上,公谨左右。牯犀作子一副,可直几何?欲托一观,卖者要百五十千。

选自《中国书法》2021年第7期“蔡襄书法研究特辑”

注释:

(请上下滑动阅读)

[1] 见周辉《清波别志》卷上。此信又刻于《宝晋斋法帖》,只是佚收信人姓名。

[2] 见《宝晋英光集·补遗》。按此段当是事后补记。因“东坡居士”的别号是苏轼元丰五年才起的,米芾不可能预称之。

[3] 这段移录于翁方纲《米海岳年谱·元丰七年甲子》条。

[4] 章致平名持,是章惇次子。东坡知贡举时及第,故也算门人。有的书说致平名援。非是。章援是章持之兄。

[5] 从绍圣元年(一〇九四)东坡谪惠州,到建中靖国元年一一〇一南归,正跨八个年头。

[6] 见翁方纲《米海岳年谱·微宗建中靖国元年辛巳》条。

[7] 意为拜端明学士为老师。古尊者坐北朝南,卑者坐南朝北,故云北面。

[8] 按识苏在前,谒王在后。

[9] 见《东坡题跋·论沈辽米芾书》。

[10] 见曾敏行《独醒杂志》卷五。

[11] 《见祁阳县志》。

[12] 见拙文《米芾<太师行寄王太史彦舟>本事索隐》載香港《书谱》一九八六年一期。

来源|中国书法杂志

全国第三届老年书法作品展12月31日截稿

2022“中国书法·年展”全国楷书作品展征稿启事 返回搜狐,查看更多

责任编辑: