点

谷卿, 文学博士,中国艺术研究院中国文化研究所副研究员。出版著作多种。诗有《檀屑集》等。

“词深于兴”:比兴传统视阈中的南宋咏物词

文/谷卿

提要:文学创作日益自觉,文学批评对比兴的关注亦渐增多,前人不断强调,对“物”产生充分的想象,才能真正体现“情”,而运用和强调比兴的传统与对物的体认和思考,是共同存在于诗学审美的一贯历程中的。随着词文体的兴起,咏物词很自然地渐渐成为一类题材,北宋文人对物的关注更接近一种开放式的发掘、搜求、探索,南宋文人的体物之情则带有剖析理质、构设关联、层累意义、制造隐喻的冲动和需求,咏物词在两宋实际经历了一个由赋到比、兴的过程。对“比”“兴”的倚重作为一种词学思想,既在12世纪大量出现的咏物词作中得以实践,同时也体现于批评话语中。吴文英和王沂孙是风雅词派在不同时期发展的代表人物,他们对于词的“比”“兴”之用更臻熟稔,既工且深,梦窗词之深自是基于私密的情感与想象得其致密,碧山词之深则关乎本来客观存见的历史事件和正大沉厚的家国情怀,前者可谓“深密”,后者可谓“深厚”,二人将咏物词引入了全新的境地。

关键词:南宋咏物词比兴吴文英王沂孙

有关两宋审美趣味的移易,始终是治文化史与文学史者关心的问题。一个颇具代表性的观点认为,11 世纪的中国士大夫在美学方面开拓了不少新的天地,也由此造成了新的“ 焦虑” [ 1] ,他们对“ 美” 的追求在各个领域都跨出以往的范围,冲破了看似不可逾越的障碍和藩篱,像词这种俗文学的代表,恰在其时得以光大,甚至被认作是能够代表文学最高成就的文体。[2]这些正说明,北宋是文化资源不断被发掘、文化新现象不断出现、文化形态不断丰富的时期,文化精英无不自觉地进行着“ 再造传统” 的努力[ 3] 。然而靖康变乱后宋室南渡,此前的拓展型文化模式突然易轨为内向型、后顾式的,怀旧、内省、趋于精细的情感渗浸着士大夫和文人的精神空间。本文对此当然无意再做过多分析和叙述,由于将要谈到的咏物词涉及两宋之变,故稍述背景,以期对南宋既“ 工” 而“ 深” 的咏物词形态及其表现思想作出合适评估和定位有所参考。

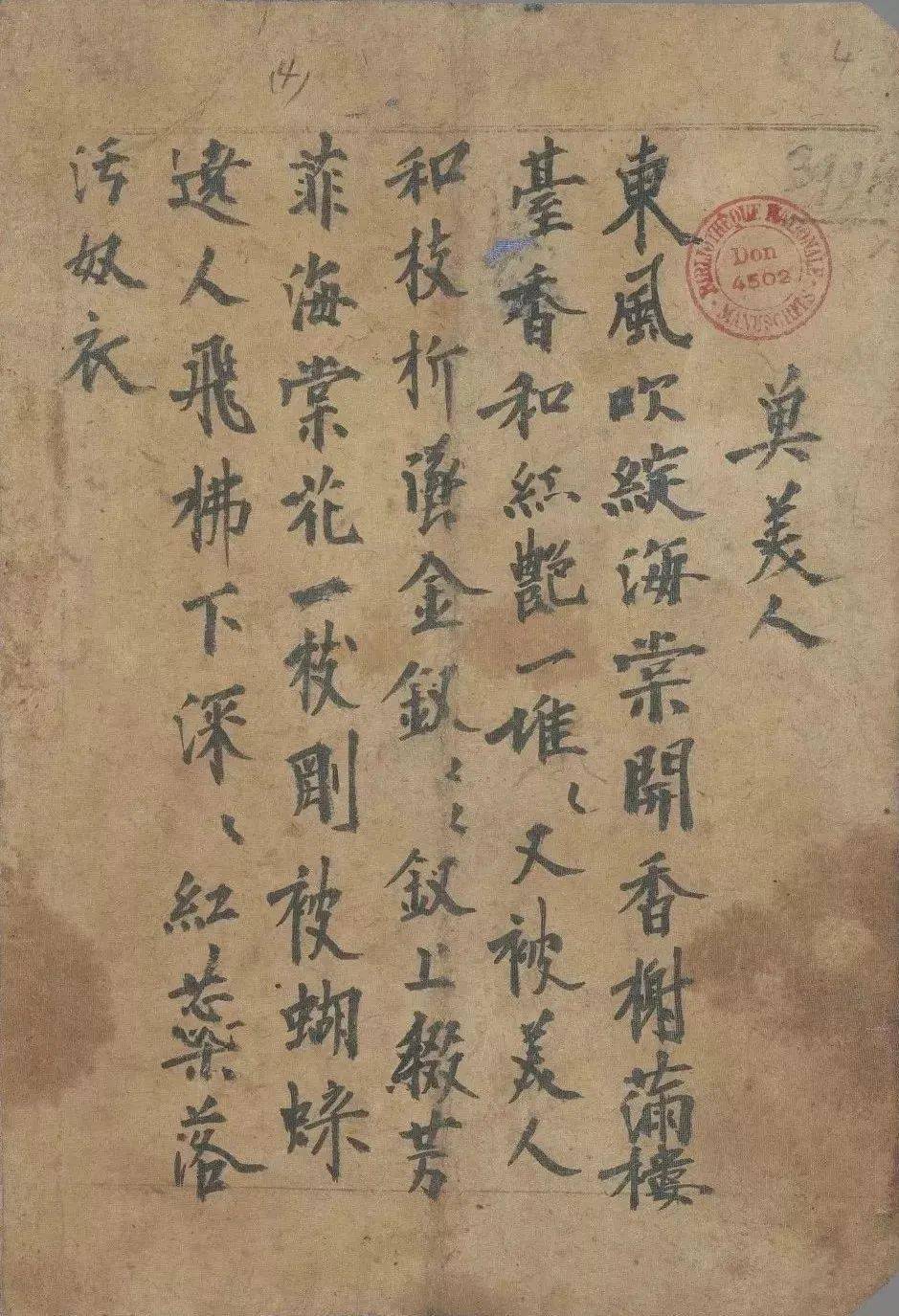

敦煌写本《虞美人》词(P.3994)

宋人对物具备一种超越性的理性关怀,物常作为媒介而存在,人们抱有通过发现、研求、状摹、描述物而触及物背后所蕴藏者的目的——这蕴藏着的,可能是某种信息、情感、真相、精神。物成为了“谜面”。格物以求理的态度,一直贯穿整个宋代可见的诸种文本,即以“物理”一词在诗词中出现概率而言,唐诗得见者不过十余首,宋人则竞相谈之,几乎无时不有。至于词中咏物之作,敦煌曲子已见咏剑、松、琴、燕子、大雁者,花间词以牛峤咏燕子和鸳鸯的两首《望江南》为最早,经过张先、柳永、梅尧臣、章质夫、苏轼、周邦彦等词家的实践,咏物词逐渐独成一宗,至南宋臻于极盛,妙手迭出。相较北宋,南宋咏物词的特点相当明显,所谓既多且工[ 4] ,而“词家多以寄托身世之感,或以抒羁旅离别之情,大抵不出比兴之义”[ 5] ,是知,“比兴之义”正是进入南宋咏物词堂奥以明其本事、析其深义的门钥。

两宋咏物词之变:

从“赋”到“比”“兴”

在借助“比兴之义”观照南宋咏物词以前,或有必要对比兴与物的关系及其传统稍作梳理。

诗词审美有着明显的发展趋势和方向,从中国文学的源头来看,基于具体的物象构设意境的作法和思想就已经根植在文学作品之中,同时,鲜明强烈的“ 情志” 也蕴藏其间。这首先是由于具象思维模式所致,中国思想的特质“在紧握现实,返回实时的直觉。在中国,‘ 抽象’ 与‘ 系统’ 几乎全为具体的直觉所代替” ,如真能深入品味体察,“便完全觉得抽象理论之无味” [ 6] 。对事物认知的敏感,以及日常中形象思维的实时运用和思考事物时对直觉的依赖,成为早期文学的创作动因和特殊方式。

《诗经》和楚辞中,源于“直觉”、现之“具象”、附以“比拟”的书写模式得以应用的概率甚高。朱熹曾特地解释《诗经》六义中的“比”“兴”,“比”即譬喻、模拟,包括人人相比、物物相比、人物相比等,其所运用的正是形象思维,以一种形象性的比喻将两个不同事物联系在一起,寻见之间共同点,这种譬喻和模拟使相比的事物特征更加鲜明突出和形象化;“兴”即借助与将歌咏表达之事物相别的其他事物作为咏唱发端,再通过模拟和联系引起所咏内容,可见“兴”中实际含有“比”的成分,因此亦有“比兴”之称。“比”“兴”的差别,前人撰述叙之甚详,尤能拈出“显”“隐”两种概念予以分别,如《诗序正义》言:“比与兴,虽同是附托外物,比显而兴隐,当先显后隐,故比居先也。《毛传》特言兴也,为其理隐故也。”[ 7] 《文心雕龙》亦云:“毛公述传,独标兴体,岂不以风异而赋同,比显而兴隐哉?故比者,附也;兴者,起也。附理者,切类以指事,起情者,依微以拟议。起情故兴体以立,附理故比例以生。比则畜愤以斥言,兴则环譬以托讽。”[ 8] 《诗式》更从形式与内容、形象与内涵的角度阐述“显”“隐”之异,所谓“取象曰比,取义曰兴”[ 9] ,对“比”“兴”概念做出重要辨析。

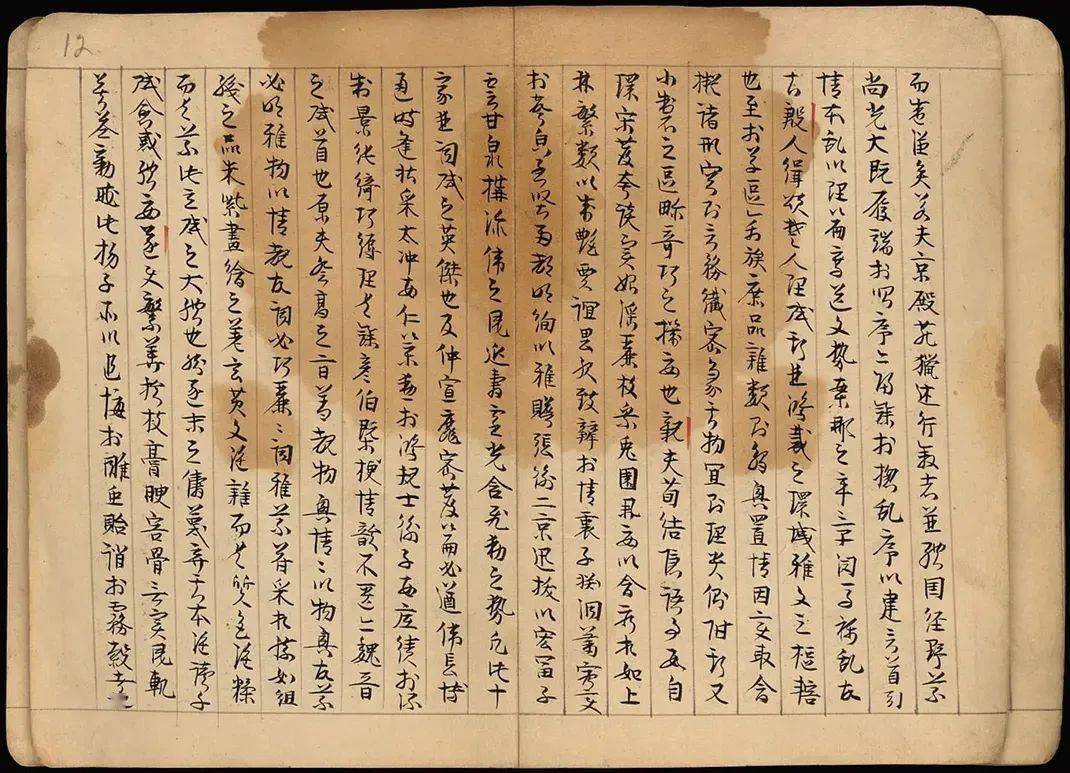

敦煌写本《文心雕龙》残卷(S.5478)

文学创作日益自觉,文学批评对比兴的关注亦渐增多,如《礼记·乐记》论艺术发生即着重谈及“ 人心感物而动” 这一原因:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。感于物而动,故形于声。声相应,故生变,变成方,谓之音。比音而乐之,及干戚、羽旄,谓之乐。乐者,音之所由生也,其本在人心感于物也。”[10]锺嵘表述为:“ 气之动物,物之感人,故摇荡性情,形诸舞咏。”[ 11] 陆机则谓:“ 若夫应感之会,通塞之纪,来不可遏,去不可止。”[ 12] 凡此种种,都在强调艺文创作之偶然性和实时性动因,“ 物” 作为一个引发感兴、感会的触媒,其意义已非单纯的物质、物品,而是可与人呼应共振、能与人形成参照的对象。对此,刘勰在《文心雕龙· 物色》里不仅总结了外“ 物” 对本“ 心” 的感发效应,也强调了本心即审美、创作主体的能动作用:

春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉。盖阳气萌而玄驹步,阴律凝而丹鸟羞,微虫犹或入感,四时之动物深矣。若夫珪璋挺其惠心,英华秀其清气,物色相召,人谁获安?是以献岁发春,悦豫之情畅;滔滔孟夏,郁陶之心凝;天高气清,阴沉之志远;霰雪无垠,矜肃之虑深。岁有其物,物有其容;情以物迁,辞以情发。一叶且或迎意,虫声有足引心。况清风与明月同夜,白日与春林共朝哉![13]

刘勰强调在诗文创作中应对物有所“ 感” :对“ 物” 产生充分的想象,才能真正体现“ 情” ,这是中国文学尤其是诗歌创作极为重要的观念。情景交融,物我合一,正是感兴的必然结果。

由是不难发现,运用和强调比兴的传统与对物的体认和思考,是共同存在于诗学审美的一贯历程中的,甚至有观点认为,“ 有了人类的语言行为,就有了‘ 咏物’ 这种表达方式” [14],而咏物传统的形成和确立,正由早期咏物文学创作以及富于民族特征的审美方式和表达习惯共同引发。

随着词文体的兴起,咏物词自然渐成为一类题材。从目前可知的源头考察,唐五代文人的咏物词多系应制供奉之作,这一点已被研究者所认识,路成文将它们的创作特点概括为“偶发性”和“被动性”,花间词人中毛文锡较多咏物词作,但其“对于对象的观照完全流于浅层次的观察而不是深层次的体验”,“即用‘赋体’创作咏物词,以求达到‘穷形尽相’的审美效果,而不是努力发掘对象物所蕴含的深层次内涵;具体表现手法则以直接铺陈刻画对象的外在形貌特征为主”[ 15] 。其实,早期咏物词的这类局限和不足也与小令篇幅本身较小、书写空间太过有限有很大关系;按照道理,以赋的方法作词恰恰需要较长的篇幅,所谓“铺陈其事”,但事实是此时咏物词主要作法集中和体现在“直言之”上,简约轻快甚至不避俚俗的小令对此也颇为适应。北宋咏物词相较前代,特色仍不明显,即使像词人中最常咏物的苏轼,也只有如《水龙吟·次韵章质夫杨花词》等若干首,以其人格化的品咏方式为词史所重[ 16] 。至于另一位善咏自然景物的词家周邦彦,作词常会不断变换铺叙的角度、层次,力图使其结构更为复杂,并将身世飘零、仕途偃蹇之感寄寓其间,但在作法上还是以赋为主,未能“去类型化”,相较柳永咏物殊少蕴藉而言,清真词已显现出结构上的精致感,同时启发后来者追求言外之旨、语外之韵,明确对“密”意的追求[ 17] 。直至南宋,咏物词终成一大宗,当时最著名的词人如辛弃疾、姜夔、张炎、吴文英等,无不是咏物高手,然而经过期间的发展迁衍,咏物词实际经历了一个由赋到比、兴的过程,即北宋是咏物词“ 赋” 的时期,南宋是咏物词“ 比”“ 兴” 的时期。[ 18]

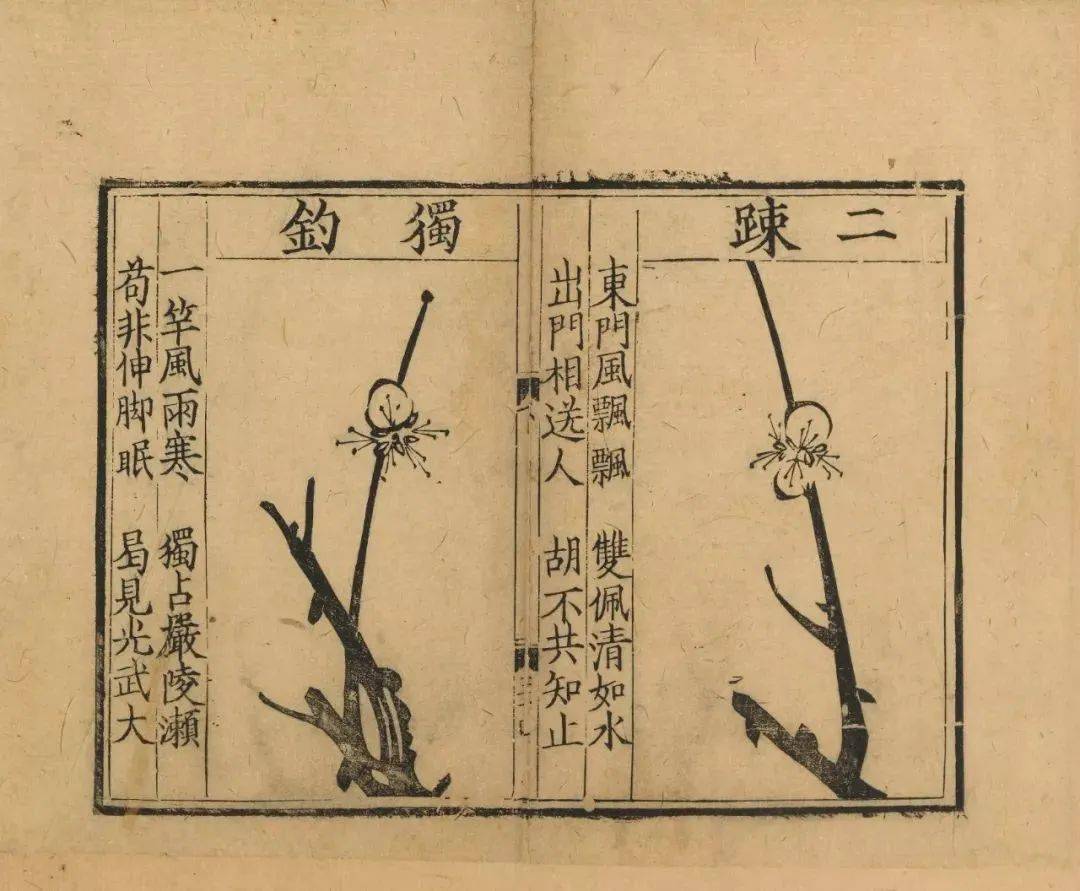

宋刻《梅花喜神谱》

南宋的政治气候与文化氛围相比北宋已然大不相同,伴随经济地理和政治地理的转移,以靠海地区作为根本的帝国在对金的屈和下偏安一时,士大夫虽无北宋承平时代的优渥,仍多余裕,尚文的风习也在各个阶层渐趋普遍化,文人大量结社,点题品咏成为艺文交流的重要形式,此时,人们的美学视角不断局缩、审美趣味日渐转易、创作主题不断变化,也都是自然而然之事。如果说北宋文人对物的关注更接近一种开放式的发掘、搜求、探索,那么南宋文人的体物之情则往往带有剖析理质、构设关联、层累意义、制造隐喻的冲动和需求。以梅花为例,第一部赏梅词集《梅苑》出现于12 世纪,而伴随它的产生,梅花图谱、植物学著作等都先后被文人、书画家和植物学家编辑整理出来。毕嘉珍(Maggie Bickford )认为,这是由于跨越长江的宋代人发现了梅花是南方最可爱的景观之一,他们欣喜地将文学传统上的梅花形象与实物细致地对比并进行研究—— 就像六百年前的南朝文人一样,南渡的宋人疏离了中心地带,两个时代的文化趋向和偏好也变得类似起来,它们共同的特征是梅花传统得以孕育的文化语境。[ 19] 于是相应地,梅花在咏梅词中便逐渐明确带上了身世之感、家国之恨,“ 比兴” 意涵尤为浓烈。试看词人朱敦儒笔下的梅花:

见梅惊笑,问经年何处,收香藏白。似语如愁,却问我,何苦红尘久客。观里栽桃,仙家种杏,到处成疏隔。千林无伴,澹然独傲霜雪。且与管领春回,孤标争肯接、雄蜂雌蝶。岂是无情,知受了、多少凄凉风月。寄驿人遥,和羹心在,忍使芳尘歇。东风寂寞,可怜为谁攀折。[ 20]

与前人和同代作家的咏梅词相比,这首《念奴娇》的情与意尤觉丰足。邓子勉考此词为绍兴四年(1134 )春朱敦儒由两广应诏赴临安途经临川时作,首句“ 见梅惊笑” 即非凡俗之笔,对梅如晤旧友,为梅赋予血肉神气—— 实际上,朱敦儒问梅和应梅问,都是他在将自我投映在梅花上。奉召入京,他将面对种种可能,在此情况下,朱敦儒对过往、当下、将来都作了一番思索,描述梅花的出身、养成,实是他倾诉自我的手段,而这些又都在他借梅花的品格表明自己下定决心后,得以升华为“ 比兴” 之义。词末“ 东风寂寞,可怜为谁攀折” 一句,显然又表达出多愁善感而缺少决断的心曲,物我同一而物我互证,浑化于无形。可以看出,与北宋早期咏物词相比,这首咏梅之作内蕴的情感更深挚、多元且富于个性,它表现的不是古往今来常见的泛情,所用更不是实书其景的“ 赋” 法,而是通过借景引情、借物寓意发抒自己在南渡后奉诏前遭受离乱、命途未鬯、志气难申的身世感叹,在低徊委宛之中动人心神。

作为引发情感和重拾过往经历的媒介,梅花在南宋另一名作手姜夔笔下的隐晦之意似乎更见强烈,试看他的《疏影》:

苔枝缀玉,有翠禽小小,枝上同宿。客里相逢,篱角黄昏,无言自倚修竹。昭君不惯胡沙远,但暗忆、江南江北。想佩环、月夜归来,化作此花幽独。犹记深宫旧事,那人正睡里,飞近蛾绿。莫似春风,不管盈盈,早与安排金屋。还教一片随波去,又却怨、玉龙哀曲。等恁时、重觅幽香,已入小窗横幅。[ 21]

此作与《暗香》(旧时月色)是姜夔咏梅的姊妹篇,也可目为白石词的代表作。词借梅花以兴其情,用深婉幽微之笔写出隐藏在内心对合肥琵琶妓的爱恋与思念。值得说明的是,词中梅花由于形象的梦幻和所指的不定,使阐释这首词具有多种可能:根据笺注者夏承焘的提示,清人张惠言认为它实际表达姜夔对靖康之变的忧愤,词中“ 昭君不惯胡沙远,但暗忆、江南江北” 是支持其观点的证据,“ 想佩环月夜归来,化作此花幽独” 似乎更是寄慨于二帝蒙尘,郑文焯点校白石全集时表述了近似观点,宋翔凤在《乐府余论》中也认为这首《疏影》及《暗香》都是“ 恨偏安” 的隐晦书写。[ 22] 不管怎么说,首先应该承认的是《疏影》将“ 我” 的情感并入对梅花风神的状摹,通过梅花的形态、处境及人情的变化,掺以回忆中相逢、别离的经历和相关典故,构设出一种莫可名状的忆念,景中带情,情随事变,物我相融,既有“ 赋” 的写法,更出于“ 兴” 的触感与串接;至于是否寄托词人的政治关怀,本来难以坐实也不便遽然否定,毕竟梅花作为一种“ 可为人感知的南方的身份证明” [ 23] ,其所能够引发的联想与寄托是非常丰富而又确定的,姜夔流寓江湖、遍尝世态百感,固然以追求孤高雅洁的人格与精神为务,但身处日衰的颓世,更经历易代的深痛,因此咏物之作的情志与内涵“显得沉郁哽咽,绝非后人所评价的那样纯粹是字谜,了无意蕴” [ 24] 。“ 比” 的意涵在南宋以姜夔为代表的咏物词中,产生了趋于诗学传统的转向。

扬无咎《四梅花图》局部,北京故宫博物院藏

以上仅举南宋咏梅词两阕为例,是为说明彼时的创作主体,已经开始逐渐深入于物并主导词的变化理路,这种词学思想及其实践的出现实非偶然,在北宋晚期咏物词处于“ 赋” 的时代,当创作主体体物之欲渐强,前者对后者的介入也自然加深,“ 代言” 让位于“ 立言”。“ 以赋为词” 之作的物象特点、书写方式和表达效果,多系类型化、模式化和浅表化,正是由于作为既是一种表现又是一种体制的“ 赋” 的束缚和规定,早期的咏物词只能拘泥于对物的勾摹,情感抒写明显乏力,难以跳脱传统的主题模式[ 25] ,即使经过多位名家的尝试和努力,总体上看还是困于时代与文化环境,展拓有限。有必要在此提出的是,对“ 比”“ 兴” 的倚重作为一种词学思想,既在12 世纪大量出现的咏物词作中得以实践,同时也体现于批评话语,比如沈义父在《乐府指迷》中专门总结了咏物词的作法和基本理念:

如咏物,须时时提调,觉不分晓,须用一两件事印证方可,如清真咏梨花《水龙吟》,第三第四句,须用“樊川”“灵关”事,又“深闭门”及“一枝带雨”事,觉后段太宽,又用“玉容”事,方表得梨花。若全篇只说花之白,则是凡白花皆可用,如何见得是梨花?[ 26]

所谓“ 全篇只说花之白” ,乃是比较蹩脚的“ 赋” 法,而“ 用一两件事印证” ,正是咏物词“ 兴” 和“ 比” 的手段。他又说道:

炼句下语,最是紧要。如说桃,不可直说破桃,须用“红雨”、“刘郎”等字;说柳,不可直说破柳,须用“章台”、“灞岸”等字。又用事,如曰“银钩空满”,便是书字了,不必更说书字;“ 玉筯双垂” ,便是泪了,不必更说泪。如“绿云缭绕”,隐然髻发;“困便湘竹”,分明是簟;正不必分晓,如教初学小儿,说破这是甚物事,方见妙处。往往浅学俗流,多不晓此妙用,指为不分晓,乃欲直捷说破,却是赚人与耍曲矣。如说情,不可太露。(《语句须用代字》)[ 27]

词是一种抒情文体,尤忌说“ 破” 、说“ 露” 和平铺直叙的白话。人的情感本来幽渺难测,即对某人、某物、某事有所感会,缘由往往莫名、多端、复杂,各种情愫、情绪的产生,不便断言其来源,诗人所谓“ 忧乐无端” 的情感特点也决定了表达过程中不宜发断语和下结论。这种特质反映在咏物词上,首先就表现为叙“ 物” 不应点出本名,其次则是,借助所指多元的语典来替代所咏之物,既将“ 物” 的形态并入文学传统之中,使其意蕴更加丰厚,也将借咏物而抒情的作者的情感与所兴之“ 象” 与“ 事” 建立联系。沈义父对学词者所提上述建议,正是批评者自觉认知咏物词“ 比”“ 兴” 之重要性的体现,在此理论的引导和影响下,南宋词由“ 婉” 而“ 雅” 、由“ 工” 而“ 深” ,可谓有以。

精深的极致:

吴文英的“深密”与王沂孙的“深厚”

探证南宋咏物词之“ 深” ,必应以吴文英和王沂孙为研究与论述的重心。作为风雅词派在不同时期发展的代表人物,吴文英生活在宁宗至理宗时期,王沂孙则跨越了宋、元两个王朝;他们一个终身不第,流寓苏杭,以幕客终老,一个虽在入元后出任学正,但终是才秀人微,不著于史。功名不遂、生活暇裕和饱尝兴亡之痛,让他们有更多契机体悟人情世相的微渺闳深,对于词的“ 比”“ 兴” 之用亦更臻熟稔,将咏物词引入全新境地。

刘熙载《艺概· 词曲概》云:“ 词深于兴,则觉事异而情同,事浅而情深。”[ 28] 吴文英号“ 梦窗” ,以善写梦闻名。梦,即是人人皆有但人人所感各异者,浅深不同,幻化难言,试看其咏梦小令:

门隔花深梦旧游。夕阳无语燕归愁。玉纤香动小帘钩。落絮无声春堕泪,行云有影月含羞。东风临夜冷于秋。[ 29]

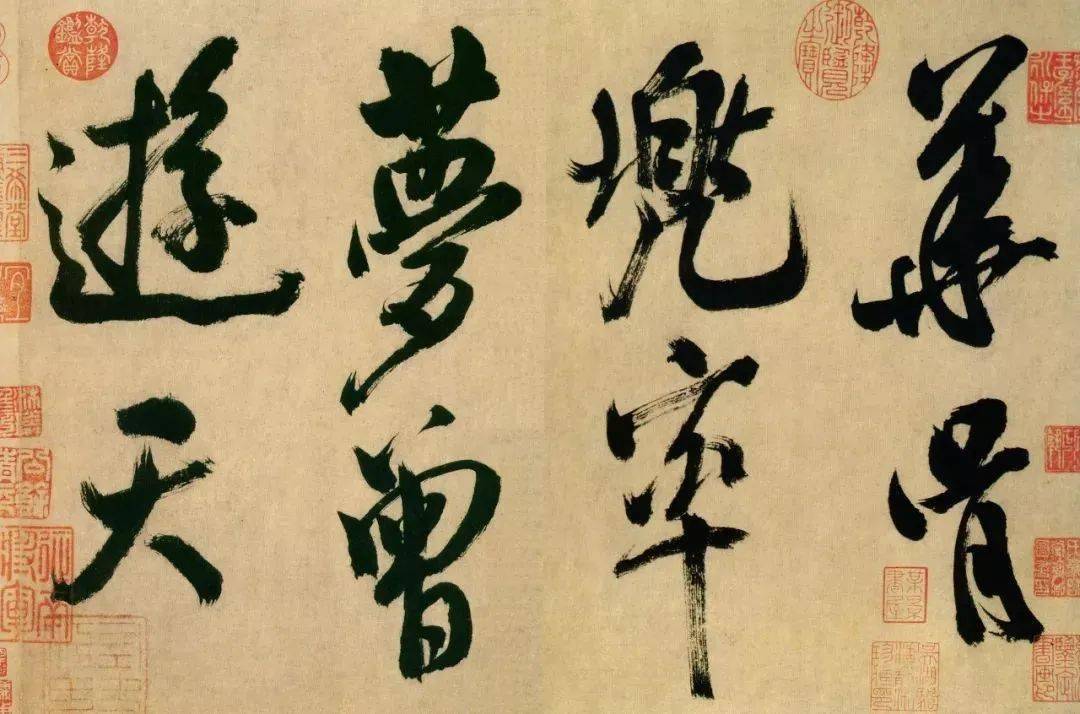

米芾《多景楼诗帖》(第一开):“华胥兜率梦曾游”

难以捕捉留存的梦兼具流动性和具象性,因此既可视为“ 物” ,也可视为“ 事”[ 30] 。此词所咏小梦虽短,兴象尤多:首句“ 门隔花深” 写梦境中旧游之地曲径花深,如隔重门;“ 夕阳” 脉脉无语,“ 燕子” 归飞且含愁思无限;玉手搴起帘帷而入,“ 香动” 之际,正是梦深之时。吴文英将心中所感(所梦)投射到天地万物之间,故所见也愁、所感也悲。既见夕阳归燕,暮色已深,于是搴开帘帷进屋,均以闺阁中人视角来写。下阕的时间线索,承前言夕阳西下之后,由傍晚而至月夜,句子虽全从前人诗词中化出,却能融合无痕、象事双协,如“ 落絮无声”“ 行云有影” ,对仗工整,既为一天所见景致的写照,又满含愁情,白昼对花看絮,夜来望云赏月,可见愁情之终日不可遣。“ 落絮无声春坠泪” ,将柳絮随风飘落,拟为春坠泪,渲染悲情层层深入,弥散在天地间;“ 行云有影月含羞” ,既写彩云遮月,月若含羞的情态,也是闺阁中人的写照。春寒料峭,夜风袭来,似乎比秋夜还凉——“ 冷于秋” 折射出这种来自内心深处的失望,非关天气,故俞陛云评其结句“ 尤凄韵悠然” [ 31]。针对词中的“ 春堕泪”“ 月含羞” 二语,陈洵认为一为怀人,一因隔面,“ 义兼比兴” ,“ 俯仰之间,已为陈迹,即一梦亦有变迁矣” [ 32] ,正道破梦窗写梦致深的原因,在于所言他物与欲兴情感实无前后之序、泾渭之别,本来同在“ 事” 的演进过程中混融为一体,全篇因此也形成一种致密结构,虽短、小而不显散、空。又如《花犯》一首咏郭希道所赠水仙云:

小娉婷,清铅素靥,蜂黄暗偷晕。翠翘敧鬓。昨夜冷中庭,月下相认。睡浓更苦凄风紧。惊回心未稳。送晓色、一壶葱蒨,才知花梦准。湘娥化作此幽芳,凌波路,古岸云沙遗恨。临砌影,寒香乱、冻梅藏韵。熏炉畔、旋移傍枕,还又见、玉人垂绀鬒。料唤赏、清华池馆,台杯须满引。[ 33]

此作虽系咏物,但写法相当奇特——“ 梦” 为题前话,未送水仙前先已有梦,故吴文英见友人所赠水仙,依然沉浸梦中。词由如“ 花” 之喻体少女起兴,行至上阕结句,复以“ 梦” 兴,实是“ 花”“ 梦” 同兴。这种回闪(flash back )的手段,不仅造设出一片迷离的梦幻意境,也加深了词人情感的蕴涵。下阕续接“ 准” 字而来,实写眼前水仙的婀娜多姿,却又再兴故实,眼前水仙即是词题中所言郭希道所赠水仙,为实有之事,但因心尚在梦中,睹此景亦幻若梦境,似梦而非梦。吴文英将水仙拟作湘娥,从具体物象而论,因水仙需贮水养于壶中,花茎细小,幽香怡人,若娇小女子弱不禁风貌,遂以湘妃凌波水上为譬喻;从字面而言,水仙又可解为水之仙,水仙之怨因以比拟湘妃投水之恨,由此寄托吴文英对去妾的思念。词中名物字字切题而来,力求必不使一字落空,因而字密意繁,情思也因之显得深沉浓郁,后世评者论梦窗务博密实,由此可得解之。

南宋《水仙图》扇页,旧题赵孟坚作

相较北宋,南宋的国土面积仅为其十分之六,宋民行走区域、目视范围,都已极窄仄,吴文英一生不仕,布衣终老,足迹未出江浙,生活空间则更狭小,况其人情感至为细腻内敛,他将与在杭州所遇湘女之间的感情深埋心底,偶出以迷婉幽深的词句,正和李商隐的诗谜类似。显然,吴文英词之深自是基于私密的情感与想象得其致密,而王沂孙词之深则关乎本来客观存见的历史事件和正大沉厚的家国情怀,但其感兴寄寓却因身处异族治下而不能不处理得极端隐晦难解。

清人颇重词之寄托,因此推尊王沂孙,以之为“ 词坛三绝” ,所谓“ 词味之厚,无过碧山” [ 34] ,如果视梦窗词为“ 深密” 的话,那么碧山词可以称为“ 深厚” :王沂孙不仅在作法上将词的“ 比”“ 兴” 深化得更臻极致,咏物深隐幽微之外,用情之深往往“ 流露于不自知”[ 35] ,更时常寄以故国之伤,能无一犯复且出以中正之音,沉郁温厚、言近旨远——这也正是“ 词有碧山,而词乃尊” [ 36] 的原因所在。

王沂孙存词六十四首,咏物之作三十四首,占其集一半强,这在有宋一代词人群体和词史中均属罕见;更当注意的是,王沂孙以咏物寄托,客观上为宋词“ 尊体” 和“ 诗化” 的进程画上了一个沉重的休止符。下引其词为例略作析论,以察“ 深衷新义” 的所在:

一襟余恨宫魂断,年年翠阴庭树。乍咽凉柯,还移暗叶,重把离愁深诉,西窗过雨。怪瑶佩流空,玉筝调柱。镜暗妆残,为谁娇鬓尚如许。铜仙铅泪似洗,叹移盘去远,难贮零露。病翼惊秋,枯形阅世,消得斜阳几度。余音更苦。甚独抱清高,顿成凄楚。谩想熏风,柳丝千万缕。[ 37]

这首《齐天乐》是王沂孙咏蝉名作,背后隐指重要史事。元世祖至元十五年(1278 ),胡僧杨琏真伽在宰相桑哥支持下,盗掘宋高宗以下六代皇陵,发冢戮尸,帝妃遗骸遍掷于地,震动一时。未几,杨琏真伽又在杭故宫建“ 镇南塔” 厌胜,“ 杭民皆悲戚不忍仰视” [ 38] ,其时,唐珏、谢翱、郑思肖等遗民都作诗伤悼。杨琏真伽发陵固然是为了“ 利其宝货” ,也为了“ 藉以压邪” 、震慑江南遗民,但却是所谓“奉旨”的肆意作为,因故帝后骨骸弃于草莽之中而人莫敢收,作为亡宋旧民的王沂孙不能明表心中屈辱愤恨,只有与周密等作同题品咏之词潜抒其恨。秋日蝉蜕,本是主题情感非常明确的意象,体现追忆向往过去而伤痛于当下的一种取舍和判断,配合这一意象,王沂孙描写种种景况,以使读者感兴凄楚幽恨的情味,如此正契沈祥龙所言:“ 咏物之作,在借物以寓性情。凡身世之感,君国之忧,隐然蕴于其内,斯寄托遥深,非沾沾焉咏一物矣”[ 39] 。此篇首句“ 一襟余恨宫魂断” 用齐后尸变为蝉之典,既寓以宋室江山覆亡的惨痛,又引人联想后妃陵寝被掘的不堪之状。次句点出蝉的栖息处:翠阴庭树,但此处或为“ 咽凉柯” ,或为“ 移暗叶” ,皆离愁不断,也可想见尸骨弃野、不得其所。下两句用“ 瑶佩”“ 玉筝” 形容蝉鸣,与虞世南《蝉》中的“ 流响出疏桐” 之意同,“ 娇鬓” 即“ 蝉翼” ,“ 镜暗妆残,为谁娇鬓尚如许” ,意即骆宾王《在狱咏蝉》中的“ 那堪玄鬓影,来对白头吟” ,又切后妃。过片用金铜仙人辞汉宫故事,谓故国已难回首。“ 翼” 着一“ 病” 字,写出其气息奄奄,秋将尽矣,无奈此生,只得以枯形阅世之沧桑,足见王沂孙在遗民悲歌的追念与无奈中老此余生之念。虞世南所谓“ 居高声自远,非是藉秋风” ,王沂孙则化成“ 独抱清高” ,指顾间,清高之音又已转为“ 凄楚” 。谩想夏日之熏风习习,回顾眼前秋日,正是重翻李后主“ 天上人间” 之叹。按“熏风” 隐指传为上古舜帝所作之《南风歌》:“ 南风之熏兮,可以解吾民之愠兮。南风之时兮,可以阜吾民之财兮。” 古谣虽不可确考作于何时,但战国秦汉之际已广泛传播,它既是对舜帝及其时代的回望,也是一种祈盼,世间万物接承熏风的恩泽,尤盼能够长沐毋违,所传递的正是先民美好的政治愿景,“ 南风” 作为寄托,在情感上给民众以期冀,在实际中亦足解决具体困境,符合“ 内圣外王” 理想的表达。余英时在分析南宋士大夫集团的政治取向时认为,当时的理学家并不如以往认为的那样仅仅专情于“ 内圣之学” ,他们在政治领域所主动承担的责任与活动也相当多,“ 内圣” 和“ 外王” 由此形成不可避免的紧张,“ 他们继承了北宋儒家重建理想秩序的运动,‘ 回向三代’ 也依然是他们的共同要求”[ 40] 。王沂孙在词末所用“ 熏风” 意象,将沉积心底的悲慨悄然转易为对上古理想社会的追念和赞美,正是儒家古老观念“ 得君行道” 的体现,同时又看似未多着力地倾诉了对宋室的特殊情感,这正是这首咏蝉词的关键及其意涵,也体现了碧山词在理学影响下所承载的原始儒学精神。王沂孙写蝉,既深得“ 香草美人” 之旨,又浑化黍离之感,“ 表面是咏物、是赋,深层是表情、是比” [41],内外交融为一体,由此造成情与理的纵深,兼有沉重、浓郁之感,全篇由物到景再到意、到情,最后导向深厚的寄托,足堪推为宋季咏物词的冠冕。

王沂孙另有《天香》一阕咏龙涎香,也是碧山词的代表作:

孤峤蟠烟,层涛蜕月,骊宫夜采铅水。泛远槎风,梦深薇露,化作断魂心字。红瓷候火,还乍识、冰环玉指。一缕萦帘翠影,依稀海天云气。几回殢娇半醉。剪春灯、夜寒花碎。更好故溪飞雪,小窗深闭。荀令而今顿老,总忘却、樽前旧风味。谩惜余熏,空篝素被。[ 42]

龙涎香为名贵香料,传说出自大食国,近海旁有龙睡于云气之下,土人守候一两年等云散龙去之际采其唾液涎沫,存放一段时间,自然坚固,气味也由原来的腥臭变为芬芳,其物实系抹香鲸肠内分泌物经海水浸泡漂去杂质而成。此作先从传说叙及龙涎香生成的奇诡和采集的艰难,对前人旧说发散敷衍,熟用典故,笔下营造出海天之间波光月影的苍茫气象。其中有骊龙卧睡的静态描绘,也有对采香人星夜摇橹盗取龙涎的动态想象,使人心情随词句变化产生不同状态,时为之惊叹,时为之紧张。第二层言及采得龙涎后如何加工制作研和成香,蔷薇花的露水加上所谓龙涎,这样的结合增添无尽的意味,“ 梦深” 和“ 夜采” 也有一定的对应关系,最终形成“ 断魂心字” 。以往笺注者常将“ 心字” 解释为心形的龙涎香,实则不确,香道一途有“ 打香篆” 之法,即将铜制香篆放在香炉底部铺平的香灰上,然后用香勺把香粉填进槽中,再将香篆轻轻提起,这时香粉形状便与香篆上镂刻的形状一致,词中所说“ 心字” ,就是指铜香篆上镂刻的是一笔贯通到底的“ 心” 字形,香粉也因势成形为“ 心” 。打香篆并不容易,若是生手,往往容易在提起香篆的一刻碰断聚积起的香形,香粉连贯的形状遂被破坏,因此,词中“ 断魂” 有双关之意,既实指香形,又虚指心理感受,而后写到焚香情景,红色瓷炉燃着龙涎名香,轻烟的形状竟映照出女子纤指和玉环,这便将飘渺无形的香烟化而为实,读者亦更有切近的感受。“ 一缕萦帘翠影,依稀海天云气” 则与“ 孤峤蟠烟,层涛蜕月” 呼应,从海上的水气迷漫到屋中的香霭氤氲,引人感兴、遐想。面对香雾重重,王沂孙又在下片转笔写人,往事“ 几回” ,重现脑海,女子娇憨困倦之态亲切逼人,寒夜剪灯的具体动作使得幻境中人愈加真实可感,其后“ 故溪” 实为说“ 故人” ,“ 小窗深闭” 则明写静室烧香、暗写温馨的日常生活,人香俱馨,生动非常。

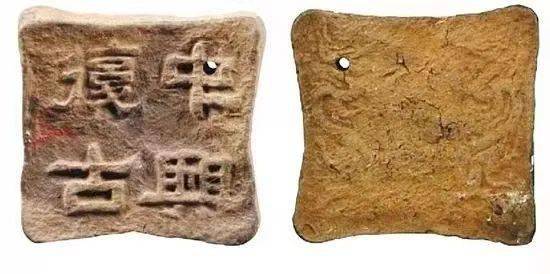

江苏武进村前宋墓出土的南宋“中兴复古”龙涎香饼

《天香》全篇虚实相参,梦幻朦胧,所兴景象幽深远渺,而随词句所咏,由远及近、由物及人,由虚物之实到实物之虚,境界层层深入,工而不腻、深而有味,及至最末二句始明寄托深意。杨琏真伽盗发帝陵后,十四位词人以五调分咏五事,汇成《乐府补题》,王沂孙此词即《乐府补题》压卷之作,“ 大抵龙涎香、莼、蟹以指宋帝,蝉与白莲则托喻后妃” [ 43] ,也可能寓指宋室覆于崖山[ 44] 。不管怎么说,咏香是“ 言他物” 之兴,以香指宋帝是比,感伤之衷终是沉郁非常,对比今昔,追念当时风华,当下的凄清哀惋被反衬得更觉不忍直面。从“ 故事” 到“ 琐事” 到“ 情事” 到“ 世事” 再到“ 史事” ,《天香》的兴寄也如其词句造境一样虚实生化,事浅情深,在奇特的象征和暗昧的隐喻之中使全篇得以具有层次丰富的“ 厚” 味。

王沂孙的词以咏物为主,其中同题同调者亦多,且多见比兴寄托,不难看出,他对词的表现力抱有充分信心,对一事一物不忌反复讽咏,且都能体察入微、运意雕琢,以致各具意态情境。这实际也是咏物词之“ 赋” 法在晚宋不断进益转向的表征,由于“比”“兴”的技巧和意识成为主要成分,词中甚至已然难容平白浅简的铺叙。王沂孙词之“ 深厚” ,正是其熟用比兴所致,虽然客观上反映出“ 诗化” 的倾向,但就词体而言,仍是未经“ 破体” 的一种“ 本色” ,因而其狭深在某种程度上也可视为“ 保守”“ 内向” 之弊。

结语

应当承认,“赋”法确实为唐五代以来的小词注入了生命力,这与北宋时期人们逐渐对物产生特别的探索欲构成呼应,咏物词因此具备了发展的空间。13 世纪的词学家意识到这些变化,他们在批评中提出种种规范、倡导和理想,但理论总是偏爱更为“高级”的技法及其实践,诗学中的“比”“兴”传统因此备受青睐,被当然地视为一种正确。经过姜夔、史达祖、高观国、吴文英等人持续在相同审美向度上的努力,即使是词家别宗如辛弃疾,其咏物词中的情志内涵依然与风雅词派的“骚雅”特质有所契合。“比”“兴”手法的普遍运用,不仅使南宋咏物词有别于以“赋”为主的北宋咏物词,甚至能在不断雅化、诗化的过程中进一步回归“本色”。我们分明可见那些贯有追求的词坛名手奔竞于潜设寄寓、巧构隐喻之途,题材的狭窄、笔法的致密、表义的含混、意境的迷离,愈臻其极、愈见其“深”,咏物词终在南宋遗民如王沂孙那里形成了又一类既新实古的“传统”——这一“传统”不久即失其音声,当嗣响再传,已是入清以后词学中兴之时了。

[1]艾朗诺的原文是“the problem of the beauty ”,译者翻译为“美的焦虑”,这是艾朗诺与译者陈毓贤(艾朗诺夫人)、杜斐然及审稿人反复商讨的结果。杜斐然认为,“problem ”在翻译成中文的时候如果译为“问题”,那其实是暗含两个解释方向:一是这个时代中存在的几个主题、讨论的问题、当时代人的concern ,另外一个方向才是作者想要它传达的意思——即“存在问题”的意思。按她的理解,因为与传统观念有所冲突,北宋士大夫意识到他们对美的鉴赏和追求是“有问题”的,从而引起心理矛盾以及试图克服矛盾的曲折表述,这才是英文书名所要传达的意思。从这个角度说,“焦虑”是原书名的一个传神的译法。详参朱刚:《北宋士大夫的审美思想与追求:从焦虑到传统》,《文汇报》,2014 年3 月26 日

[ 2] [ 美] 艾朗诺:《美的焦虑:北宋士大夫的审美思想与追求》,上海古籍出版社,2013 年版,第1 —2 页。

[ 3] 正如刘子健所认为的那样,“宋代以后的中国或可称为新传统主义”。见氏著,赵冬梅译:《中国转向内在——两宋之际的文化内向》,江苏人民出版社,2012 年版,第9 页。

[4] 宋人咏物词约占已知全部宋词什一以上,有三千多首,数量十分可观,前代学者已发现这一特征,如谢章铤就曾说:“咏物南宋最盛,亦南宋最工。”(《赌棋山庄词话》卷七)。见唐圭璋编:《词话丛编》第四册,中华书局,2005 年版,第3415 页。南宋词之“工”也是非常突出的特点,清初朱彝尊就有“词至南宋,始极其工,至宋季而始极其变”的重要判断,对南宋词颇见推重。见屈兴国,袁李来点校:《朱彝尊词集》,浙江古籍出版社,2011 年版,第391 页。

[5] 这段论述出自深研南宋词的刘永济,他在解说吴文英《花心动·柳》一词的时候提到,“南宋词家咏物之作最多,亦最工”,“此等词,词家多以寄托身世之感,或以抒羁旅离别之情,大抵不出比兴之义,其描绘物态,以不粘不脱为妙。”见氏著《唐五代两宋词简析微睇室说词》,中华书局,2010 年版,第216 页。关于宋末咏物之风的盛行,刘永济认为有两个原因,一是“此时词家有偏重艺术之倾向,于是专喜以比兴之法填词”,二是“自宋末起,直至元初,有词社之组织,社中每以咏物为题,入社者多宋之遗老,虽有兴亡之感而不敢明言,故多托之比兴。”见《唐五代两宋词简析微睇室说词》,第113 页。显然,比兴之法的普遍运用及其在寄托兴亡的实践中愈加成熟,与词人对物的特别关注,一道构设了咏物词在南宋“既多且工”的景观,而刘永济以宋季词人因社题甚多而频繁咏物,则是对周济“南宋有无谓之词以应社”一语的发挥。

[ 6] 戴密微(Paul Demiéville )注译临济语录(Les entretiens de Lin-Tsi )有此感慨,见饶宗颐之转引,载胡晓明编:《澄心论萃》,上海文艺出版社,1996 年版,第184 页。

[ 7] 转引自(清)刘熙载撰:《艺概》上海古籍出版社,1978 年版,第50 页。

[ 8] (梁)刘勰著,周振甫注:《文心雕龙注释》,人民文学出版社,1981 年版,第394 页。

[ 9] (唐)皎然著,李壮鹰校注《诗式校注》,人民文学出版社,2003 年版,第31 页。

[1 0] (汉)郑玄注,(唐)孔颖达疏:《礼记正义》,龚抗云整理,王文锦审定,北京大学出版社,2003 年版,第1074 页。

[1 1] (梁)锺嵘著,陈延杰注:《诗品注》,人民文学出版社,1961 年版,第1 页。

[1 2] (晋)陆机著,张少康集释:《文赋集释》,人民文学出版社,2002 年版,第241 页。

[1 3] 《文心雕龙注释》,第493 页。

[1 4] 路成文:《中国古代咏物传统的早期确立》,《中国社会科学》,2013 年第1 期。

[1 5] 路成文:《宋代咏物词史论》,商务印书馆,2005 年版,第59 —60 页。

[1 6] 王国维对《水龙吟·次韵章质夫杨花词》评价甚高,谓其“和韵而似原唱”,又说:“咏物之词,自以东坡《水龙吟》为最工,邦卿《双双燕》次之。”见《蕙风词话· 人间词话》,人民文学出版社,1960 年版,第208 、209 页。苏轼此词特点正是人格化的品咏方式,宋学达认为,这种方式的优胜之处在于可于词作中构建出物象层与人物(意蕴)层相互迭映的多重文本空间结构。详参氏著《不滞于物:宋代咏物词的物象空间与意蕴空间》,《南阳师范学院学报》,2021 年第2 期。

[1 7] 蔡嵩云在《柯亭词论》中即指出:“自屯田出而词法立,清真出而词法密,词风为之丕变。”见《词话丛编》第五册,第4902 页。

[1 8] 前引刘永济语,即表示其认同南宋是咏物词“比”“兴”的时期。孙维城在研究中也指出,宋代咏物词从宋初的取神到北宋的形神俱似再到南宋的形神与情的结合,完成了发展成熟的过程,这一过程又可表述为从“赋”到“兴”的发展。见孙维城:《宋韵——宋词人文精神与审美形态探论》,安徽大学出版社,2002 年版,第245 页。

[1 9] 详参[ 美] 毕嘉珍:《墨梅》,江苏人民出版社,2012 年版,第42 —44 页。

[ 20] (宋)朱敦儒著,邓子勉校注:《樵歌》,上海古籍出版社,1998 年版,第36 页。

[ 21] (宋)姜夔著,夏承焘笺校:《姜白石词编年笺校》,上海古籍出版社,1981 年版,第48 页。

[ 22] 张惠言还认为《暗香》《疏影》二词表达了姜夔曾经的用世之志因为年老而被消磨,因此他寄望于范成大,蒋敦复则别出心裁地指出词中隐含有关南北议和之事,皆遭夏承焘否定。详参《姜白石词编年笺校》,第49 页。

[ 23] 《墨梅》,第73 页。

[ 24] 《宋代咏物词史论》,第54 页。

[ 25] 孙维城相当重视赋法对咏物词的影响,他指出“后来咏物词在柳永慢词铺叙的手法催化下得到长足发展,章质夫和苏轼的杨花词及其引发的艺术评论,可以视为彼时咏物词词学思想的体现”,“可以说慢词铺叙手法给咏物词注入了强大的生命力,慢词为竞相描摹物的形神开拓了广阔的空间,而铺叙又为这种描摹提供了手段。铺叙即是赋,不过赋既是一种表现,又是一种体制。赋与咏物词的联姻,为咏物词规定了形神兼备的基本形态。”见《宋韵——宋词人文精神与审美形态探论》,第237 页。

[ 26] (宋)张炎著,夏承焘校注,(宋)沈义父著,蔡嵩云笺释:《词源注•乐府指迷笺释》,人民文学出版社,1963 年版,第58 页。

[ 27] 同上,第61 页。

[ 28] 《艺概》,第118 页。

[ 29] (宋)吴文英著,吴蓓笺校:《梦窗词汇校笺释集评》,浙江古籍出版社,2007 年版,第296 页。

[ 30] 咏物之“物”,广义而言是一种“物件”,梦虽非具体之“物”,但却有“境”与“象”。另有一种咏物词,所咏虽为具体之“物”,但意不在物,亦不在寄托,只是写出一种感觉、构设一种境界,值得注意。

[ 31] 俞陛云:《唐五代两宋词选释》,上海古籍出版社,1985 年版,第495 页。

[ 32] 见《词话丛编》第五册,第4849 页。

[ 33] 《梦窗词汇校笺释集评》,第279 页。

[ 34] 陈廷焯称周邦彦词法最密,姜夔词格最高,王沂孙词味最厚,甚至认为在王沂孙词前,姜夔都“未能免俗”,详参屈兴国校注:《白雨斋词话足本校注》,齐鲁书社,1983 年版,第175 页。[ 35]

[ 35] (清)况周颐原著,孙克强辑考:《蕙风词话·广蕙风词话》,中州古籍出版社,2003 年版,第153 页。

[ 36] 《白雨斋词话足本校注》,第196 页。

[ 37] (宋)王沂孙著,詹安泰笺注,蔡起贤整理:《花外集笺注》,广东人民出版社,1995 年版,第53 页。

[ 38] 詹安泰《杨髠发陵考辨》引邵远平《元史类编》卷四十一,见《花外集笺注》,第178 页。

[ 39] 见《词话丛编》第五册,第4058 页。

[ 40] [ 美] 余英时:《朱熹的历史世界:宋代士大夫政治文化的研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2011 年版,第420 页。

[ 41] 《宋韵——宋词人文精神与审美形态探论》,第249 页。

[ 42] 《花外集笺注》,第1 页。

[ 43] 夏承焘:《〈乐府补题〉考》,见氏著《唐宋词人年谱》,上海古籍出版社,1979 年版,第377 页。

[ 44] 肖鹏:《〈乐府补题〉寄托发疑——与夏承焘先生商榷》,《文学遗产》,1985 年第1 期。夏承焘《〈乐府补题〉考》(后记二)同此说。

悉照大千:谷卿题咏近作十二首

谷卿:《褚德彝遗印》跋

江左風華:谷卿近作

谷卿己亥吟稿

潜堂谷卿戊戌砚铭

谷卿丁酉律绝小辑

士子曆 | 谷卿詩書畫選

投稿邮箱:feitianjingshe@163.com

乐府之妃豨谁和

1这后花园窣静无边阔,亭台半倒落;

2名香叩玉真,受恩无尽,赏春香还是你旧罗裙。返回搜狐,查看更多

责任编辑: