很多人第一次了解台湾导演陈传兴,可能是从最近热映的叶嘉莹先生的传记电影《掬水月在手》开始的(链接)。

这部纪录片拍得非常唯美、诗意、灵动、优雅。能把叶先生“弱德之美”、中国诗词“诗意之美”、东西方“哲学之美”糅合得如此之好的人,一定不是一个简单的人。

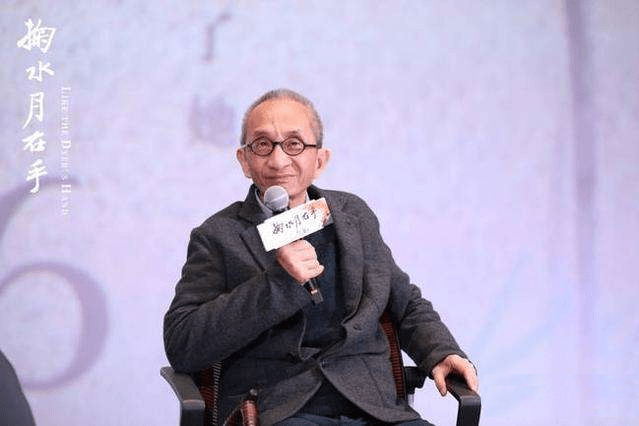

这部电影的导演陈传兴曾于1976年就到法国留学十年,是台湾地区很有影响的作家、出版人、摄影家、大学教授、艺术评论家。陈传兴2011年获得“法国艺术及文学勋章”,这是继张艺谋、贝聿铭、饶宗颐、金庸、莫言等之后,法国政府为又一位华人颁发的法国文艺界的最高荣誉。

这部电影是一个盛会

据陈传兴介绍,《掬水月在手》拍摄历时一年,后期制作历时两年,足迹遍及北京、天津、洛阳、香港、台北、温哥华、波士顿等十余座城市。其间,摄制团队对叶嘉莹先生本人进行了17次深度访谈,并采访了叶先生的42个好友和学生,包括作家白先勇、诗人席慕容、书法家谢琰夫妇等。

在陈传兴眼中,这部电影表面上看起来很传统,就是一个简单的女诗人的故事,但实际上具有高度的实验性。“这部电影是一个盛会,我想邀请观众一起共舞。”

陈传兴透露,拍摄过程中,最难的就是如何将人物的故事跟诗歌的意境结合起来。他自己也是苦思冥想了很久,关键是找到诗歌、人物、电影三者之间的律动和节奏。最终,影片借助大量的空镜头以及各种器物来展现诗歌的意境,用树叶飘荡、光影变幻、雪花飞舞等来展现律动,以北京四合院的结构模式来组织影片。他还找到了日本音乐大师佐藤聪明配乐,里面用到了笙、筚篥、古琴等乐器,中间穿插各种女高音、男中音的吟唱,甚至还有一部分西方的歌剧,“等于是把盛唐的雅乐召唤到当代的时空”。

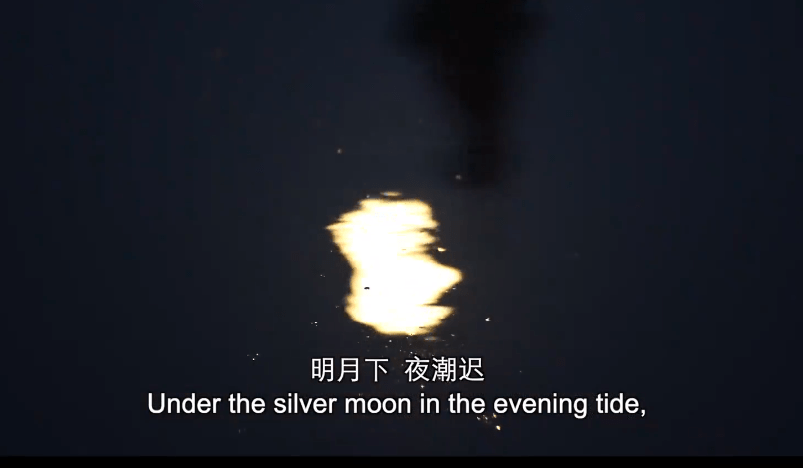

为什么要取名《掬水月在手》?陈传兴解释,这里面主要有三层含义:第一层是看“得见的水月”,这是一个很虚幻的意象。第二层是“水月观音”。叶先生一直在推广古诗词的吟诵,她何尝不是一个水月观音,济人和度人这样的普渡。第三层是哲学的“存在”。德国哲学家海德格尔经常说,人跟世界的关系就是在手就去拿到,也就是“掬水”,俯瞰苦海,我没办法掌握,它不是我们的,只是一个短暂的虚幻的幻影;另一方面,也可以反过来提醒我们,不要一直想去占有什么,不要以为此时此刻,看到的你就可以抓住。

“捧起一把水来,天上的月亮就倒映在水中。水里的光影离你很近但又离你很远。我觉得天下的美都在于一种‘距离’,在你的想象之间,可望而不可即。”叶先生曾这样解释“掬水月在手”。其实,这又可能恰恰是陈传兴在诗意与空间哲学上的探索和实践。

文字和影像是我的翅膀

对陈传兴来说,文字和影像的跳跃,像在玩跳房子的游戏。“这种跨越没有鸿沟,文字和影像是我的两只翅膀,靠它们我能在诗意的天空飞翔,甚至得到某种程度的超越。”

陈传兴最喜欢说的话就是“我太复杂了”。他认定这辈子就是可以跨界做很多事情。“很多人到了50岁就停顿,我觉得我每天都不够用,我就是一个迷宫。”

“其实我工作的习惯就要像我的摄影展一样,我是慢慢累积,但是同一个时间我会横跨好几个领域,就像迷宫一样的。但我是迷宫建造者,所以我知道那个途径是怎样的,会在里面走来走去。”陈传兴说。

陈传兴自己也承认,这背后就是一个怪物。“我站在一个可以看得很远的高度,别人都是站在地上。我知道我做的事情的困难,我是清醒地活着。”

在巴黎求学的十年,陈传兴清醒时候的时间几乎被学习耗尽:他经常钻进巴黎装饰艺术学校(法国唯一有摄影系的公立艺术学校)的暗房学习摄影;以每周一两次的频率,到法国国家图书馆看摄影原作;十年内他在巴黎电影图书馆看了上万部电影。“在法国的整个学习状态中,我都在拍东西,从来没有停止过。”陈传兴说。

直到现在,陈传兴一直在追随巴黎大师们的脚步,把自己的可能性扩展到极致。他疯狂落实自己在艺术史和思想史的地图建构,不浪费任何无意义的时间,从不违背自己,他选择主动自闭,不浪费时间与人交际,在认为自己已走上人生的黄昏之路时,他说,“我对得起我自己,死都可以笑了”。

人其实飘散在这个迷离的世界

陈传兴坦言,对当今把手机网络世界当作日常粮食的很多人来说,这部影片其实是一个很大的挑战。

他直言,数字时代的当下,人们的器官只有一只手的长度。每个人都极度自恋地拿着手机拍照,向世界宣告自己的存在。而与此同时,胶片对于时间和永恒的追求被遗忘和丧失。“人其实是飘散在这个很迷离的、无根无据的、所谓的大数据、大世界里面”。

《哀歌》,陈传兴摄影,1975年

《哀歌》,陈传兴摄影,1975年

他把网络比作传说中的深海怪兽“利维坦”,吞噬掉所有人的精力与时间,让人浑然不知。“表面看起来网络世界很大,但其实每天你都沉迷于自己的世界,把自我缩小到宇宙的中心。所有人都被支配,是数字时代的奴隶。我们无偿地提供给资本企业的资讯,然后产生了利润。这很可怕。”他说。

在他看来,网络世界对于人们最大的影响并不是知识,而是思维。尽管每个人每天都能看到海量信息,但在这种生产过程中却越来越自我否定。

而他把自己比作古人做瓷器、日本做寿司的“匠人”。这里面有两个关键词:一个是“一生悬命”,一旦开始了某项工作,就会不惜一切代价做好,甚至赌上身家性命;另一个是“一根筋”,即专注于一道、一艺,从一而终,决无变心的可能。“我觉得比较难的是你怎么坚持下去,总之就是忍耐,还有就是忽视,外面的世界你不要去看。”

找到诗意和空间建构的可能性

在新冠病毒爆发之前,陈传兴感染了一种叫做“恙虫”的病(症状跟新冠相似),曾一度收到病危通知书。他出院之后半个月,刚好武汉“封城”那天,他的母亲不幸离世。

正是因为有了这段刻骨铭心的经历,陈传兴决定在自己快到70岁的年纪,重新思考定义什么叫做“生命”。

经过9个多月的学习研究,他发现病毒不是生命体,就像他自己感染的立克次体恙虫,它是一个八面体。它进去改变你的身体,等于给你一个错误的信息,然后把你自己本身的DNA,所有这些翻译、转入全都打乱掉,最后转成你对抗你自己。

陈传兴由此发现,生命其实是一个很庞大的战场,身体内部各种大大小小的系统每天都在打仗,每天都在死亡,每天都在新生。很好玩的是,当你去读细胞学的时候,你会发现,我们身体内部的时间其实是一个宇宙时间,而且好多层交织在一起,来构成我们自己生命的时间。

“从这个角度,我去重读海德格尔的《存在与时间》,我想他讲的这个时间,我们是不是要重新再去定义一次?这是新冠教给我的。”陈传兴说。

陈传兴感叹,如今有隔离,有社交距离,有世界秩序的改变,有各种疆界在出现,多少哲学的课题、多少历史的课题、多少文学的可能性都会出现。这可能是历史上几百年才可能碰到一次的东西。

在他看来,如果在一个生命世界里面,没有去发现这个世界的诗意,世界的种种可能性、种种现象,那世界就好枯燥、好乏味。而且当你运用隐喻的时候,你世界的层次、机理就变得非常丰饶,超越了经验和生命界的时间。“对我来讲一个很有趣的事情,就是找到一种诗意的可能性和空间建构的可能性,然后让我的生命在有限的时间里有更大的碰撞。”

好书分享:

责任编辑: